De simples « controverses esthétiques » ? Ce que les débats sur l’espace public ont à nous dire…de nous

#saccageparis : « La malpropreté de Paris [est-elle], hélas! une vérité absolue » ?

« Paris est sale » : le hashtag #saccageparis offre une version contemporaine de critiques récurrentes sur la saleté supposée croissante de Paris et sur la destruction de la beauté de la Ville-Lumière. Pas une époque qui n’ait vu naître sa propre vision de la détérioration de la capitale comme nous le rappellent les coupures de presse rassemblées par RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France [3]: au Moyen-Âge, Charles VI déplore la présence « d’ordures, excréments, boues, gravats, infections, aux altérations [des sols] et autres putréfactions très préjudiciables aux Hommes ». Louis XIV cherche à lutter contre la réputation de Paris d’être « la ville la plus sale du monde » en organisant des tournées pour ramasser les immondices. Jean-Jacques Rousseau reste profondément marqué par sa première rencontre avec Paris qu’il imaginait aussi majestueuse que Turin : « en entrant par le faubourg Saint-Marceau, [il ne vit cependant] que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l’air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane, et de vieux chapeaux [4]». En 1908, Adolphe Chérioux, alors Président du Conseil de Paris, déclare dans Le Matin « [qu’]il y a des vérités absolues et des vérités relatives. La malpropreté de Paris est, hélas! une vérité absolue», tandis qu’à la même époque, le journaliste et homme politique Emile Massard utilise les colonnes du Figaro pour mobiliser les lecteurs contre ce qu’il estime être des attaques répétées contre la beauté de la ville de la part de la modernité, qu’il s’agisse d’arbres abattus, de la construction d’immeubles ou de celle de nouvelles infrastructures de trolley urbain.

« Les terrasses provisoires faites de bois industriel et de plaques plastifiées ; les coronapistes en béton et potelets jaunes ; les micro-potagers bio crevards au pied des arbres ; les bancs faits de poutres posées au sol et non traitées qui deviennent grisâtres, puis noires, puis grasses… Du Grand-Guignol ! [5]» : dans le même mouvement critique se rejoignent aujourd’hui des professionnels reconnus (ici l’historien de l’art Alexandre Gady) et de simples habitants ; #saccageparis met également en avant, pêle-mêle et photos à l’appuis, poubelles qui débordent, terrasses temporaires faites de palettes qui n’ont pas été évacuées, barrières de chantier ou trottinettes qui encombrent les trottoirs, mobilier urbain haussmannien tagué ou nouveau mobilier urbain déjà endommagé, pieds d’arbres dégagés pour laisser aux habitants la possibilité de les végétaliser mais devenus des friches ou servant de dépotoirs, potelets que des habitants ont tenté d’embellir en les surmontant de pots de fleurs, dont il ne reste que le pot, et plus les fleurs, voire une scène de braquage d’une épicerie interrompue par la police.

Ces critiques anciennes et contemporaines présentent plusieurs points communs. D’abord, elles se concentrent sur l’espace public comme espace social partagé mais aussi comme espace reflétant les rapports de pouvoir sociaux avec en toile de fond cette question politique : qui maîtrise l’espace public et son aménagement ? Elles utilisent ensuite le même procédé de miroir grossissant, particulièrement visible dans le choix des photos et des angles de prise de vue empêchant toute contextualisation, une méthode bien connue, déjà utilisée dans le fonds commandé par Albert Kahn « Les Archives de la Planète » pour dénoncer les menaces pesant sur la beauté de Paris [6] : non seulement ce procédé conduit à prendre un cas particulier pour un cas général, mais il introduit aussi l’idée d’une contamination progressive de toute la ville. Le Premier adjoint à la Maire de Paris, en charge de l’urbanisme, Emmanuel Grégoire a beau remarquer « Oui, il y a des terrasses moches, mais pour combien de belles [7] ? », ce sont les mauvais exemples qui restent en tête. Le critique d’architecture Mark Cousin explique ce processus dans son essai « The Ugly » : « Le sale est le laid qui est déduit du « bon » espace, et ce laid n’a pas simplement le pouvoir d’occuper l’espace [à la place du bon], mais il a également celui de menacer de contaminer tout le bon espace qui l’entoure. Dans cette optique, le ‘sale ‘, le laid, a un pouvoir spatial qui fait défaut à l’objet beau [8]». Les critiques anciennes et actuelles portent également principalement sur deux objets, l’absence de propreté de l’espace public d’une part, l’enlaidissement de la ville par le remplacement des anciennes pratiques urbanistiques par de nouvelles d’autre part, les amalgames entre les deux étant fréquents. Elles visent enfin deux acteurs, les pouvoirs publics d’abord dont l’incurie, l’inaction ou les fautes de goût supposées sont pointées du doigt, notamment en mettant en regard le coût des dépenses publiques engagées et le résultat [9] ; elles visent ensuite les usagers de l’espace public, dont le manque de civisme et la responsabilité dans la dégradation de l’espace public sont mis en avant. Les usagers c’est-à-dire… les autres que soi

Il serait toutefois trop facile de balayer ces critiques d’un revers de la main en ne s’arrêtant qu’à leur caractère parfois caricatural et en les réduisant à de simples « controverses esthétiques[10] ». Hier comme aujourd’hui, elles sont à analyser comme autant de témoignages d’une transition urbaine en cours, et surtout, elles posent des questions qui méritent qu’on s’y arrête. Trois d’entre elles ont plus particulièrement retenu notre attention parce qu’elles dépassent le cas spécifique de Paris : le temporaire peut-il devenir pérenne ? A qui appartient l’espace public ? Comment fonder une esthétique de l’authentique ?

Le temporaire peut-il devenir pérenne ? Après la réaction face à l’urgence, revenir à l’aménagement.

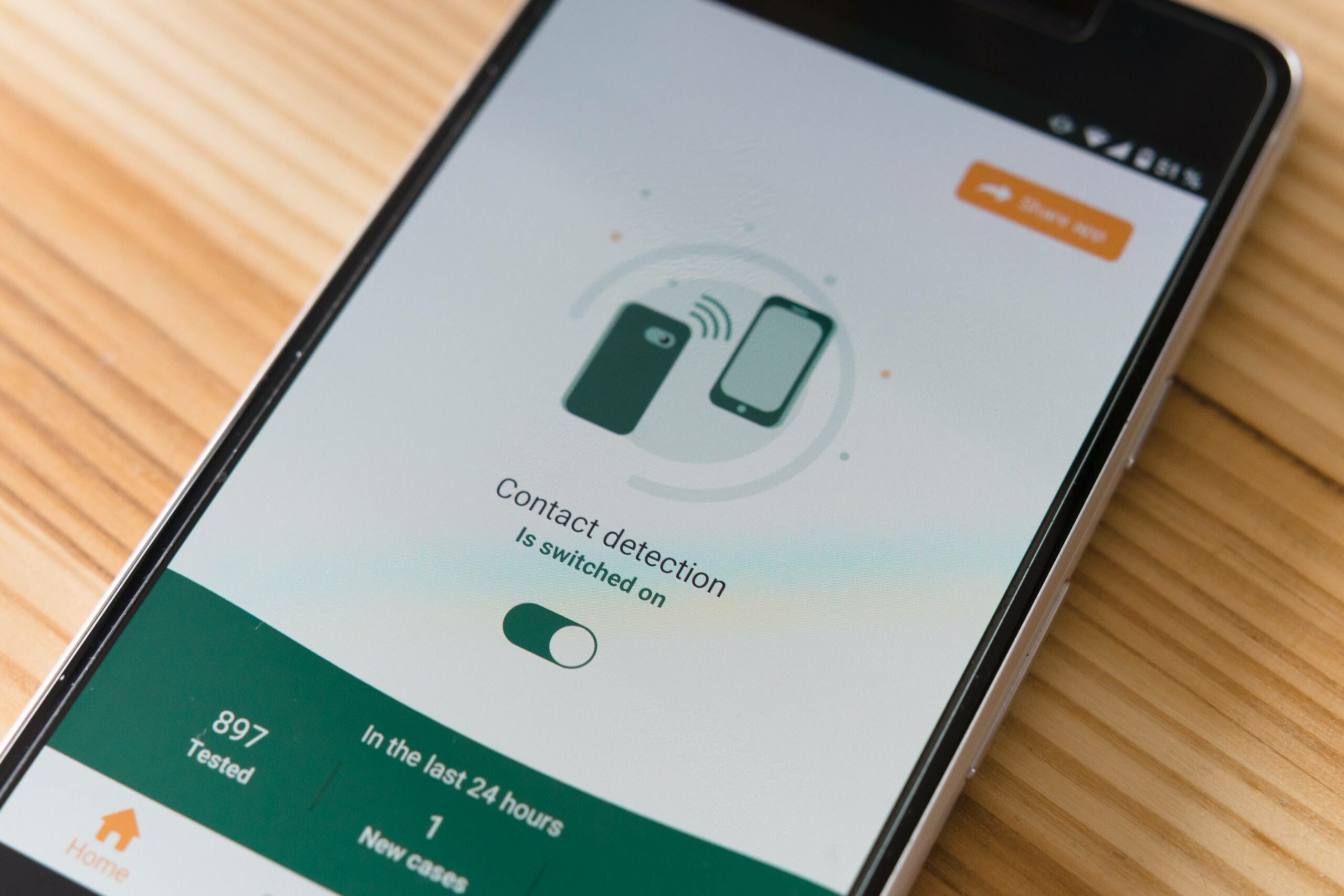

La lutte contre la COVID-19 reposant sur le respect des gestes barrières et la distanciation physique a conduit à adapter très rapidement les villes et notamment leurs espaces publics. Les différents acteurs publics et privés ont découvert et massivement adopté les méthodes de l’urbanisme tactique. Développé depuis 2005, essentiellement à partir des milieux activistes anglo-saxons, l’urbanisme tactique promeut des interventions peu coûteuses, de court-terme, participatives et flexibles dans des espaces publics localisés pour expérimenter et promouvoir de nouveaux aménagements de long-terme plus en accord avec les besoins réels des habitants. Du jour au lendemain, dans la plupart des villes touchées par la pandémie, ont vu le jour des pistes cyclables temporaires (les « coronapistes ») délimitées par de simples plots, des terrasses pour restaurants installées sur des places de parking, des ronds et des croix peints sur le sol ou des autocollants collés sur le mobilier urbain pour matérialiser les 1,5 mètres de distance obligatoires ou indiquer le sens de circulation [11] : autant d’actions qui ont séduit par leur facilité de mise en place, leur efficacité et leur faible coût.

Alors que ces mesures ont été prises en réaction à une situation exceptionnelle dont on ne peut prévoir la fin en dépit des réelles améliorations de la situation sanitaire, la question se pose de plus en plus du devenir de ces installations temporaires. Le débat prend souvent la forme d’une dénonciation de la dégradation de certaines d’entre elles – terrasses non entretenues, palettes utilisées pour végétaliser l’espace public qui n’accueillent plus que des plantes desséchées, assises bricolées avec des planches de récupération qui se défont ou encore potelets jaunes endommagés – comme le font régulièrement les contributeurs de #saccageparis, soulignant l’impact négatif de certaines de ces installations sur l’espace public. Le débat se pose également sur la régulation des terrasses éphémères et leur possible pérennisation.

La nature de ces débats conduit à plusieurs remarques :

- Comme le souligne très justement Laurent Vigneau, Directeur R&D et prospective d’Artelia et membre de notre Comité d’Orientation, les installations temporaires peuvent représenter une véritable menace quand elles s’installent dans la durée sans avoir été prévues dans ce but. En effet les installations temporaires ont été autorisées dans un contexte très particulier d’urgence à un moment où les villes fonctionnaient en mode dégradé. Même sans imaginer un retour à l’activité pré-COVID-19 et en prenant en compte les transformations d’usage des villes à la suite d’un changement de modes de vie, il est certain qu’il s’agit désormais de statuer sur ces nouveaux usages de l’espace public au risque de voir se multiplier des conflits d’usage. Citons, un exemple parmi d’autres, la mobilisation du collectif Habitants de Paris regroupant 44 associations « Oui à des terrasses temporaires régulées pour 2021 – Non à la pérennisation des terrasses “éphémères” [12]». Il s’oppose au récent Nouveau Règlement sur les Terrasses de la Ville de Paris [13] qui conduit à la pérennisation des terrasses éphémères. La critique porte à la fois sur le processus de concertation et sur l’absence d’études sur l’impact de la pérennisation de ces terrasses sur les autres usages de l’espace public (circulation, livraisons), la pollution sonore et l’évolution du tissu commercial des quartiers.

- Le caractère temporaire de l’urbanisme tactique et transitoire lui donne sa force – tant qu’il reste temporaire. Pérennisé, il doit évoluer. Mark Lyndon, un des principaux théoriciens et praticiens de l’urbanisme tactique, montre le potentiel que représente le caractère temporaire des installations, notamment en ce qu’il autorise l’utilisation de matériaux peu chers, à la disposition de n’importe quel habitant, et permet ainsi de servir de champs d’expérimentation pour de nouvelles conceptions de l’espace public. Compte tenu des faibles dépenses engagées, il est possible de tester différentes configurations et de les faire évoluer en fonction des retours d’expérience du terrain. Mark Lyndon montre en revanche aussi combien ce caractère temporaire ne constitue qu’une des phases de la transformation de l’espace public, et non une fin en soi. Il détaille ainsi explicitement les quatre phases du projet, chacune d’entre elles obéissant à une grammaire stylistique et à un design de plus en plus exigeant et robuste, compatible avec des usages qui, issus d’un processus itératif avec les usagers, sont destinés à s’inscrire sur la longue durée. Cette évolution progressive du projet permet de remporter une plus grande acceptabilité de la part des habitants qui n’ont ainsi pas l’impression d’être bénéficiaires d’un urbanisme au rabais, aux standards de qualité inférieurs à ceux d’autres aménagements issus de procédures plus classiques [14]. Cette critique fréquente des projets d’urbanisme transitoire comme le montre l’évaluation menée par l’atelier d’urbanisme Approches pour le compte du PUCA et du CGET [15] incite à prendre au sérieux les perceptions des habitants de ces installations : derrière les critiques d’ordre esthétique se joue la reconnaissance des habitants, de leurs besoins et de leurs usages jugés dignes. Faire évoluer l’esthétique du transitoire vers une esthétique du pérenne signifie très concrètement donner une place aux habitants.

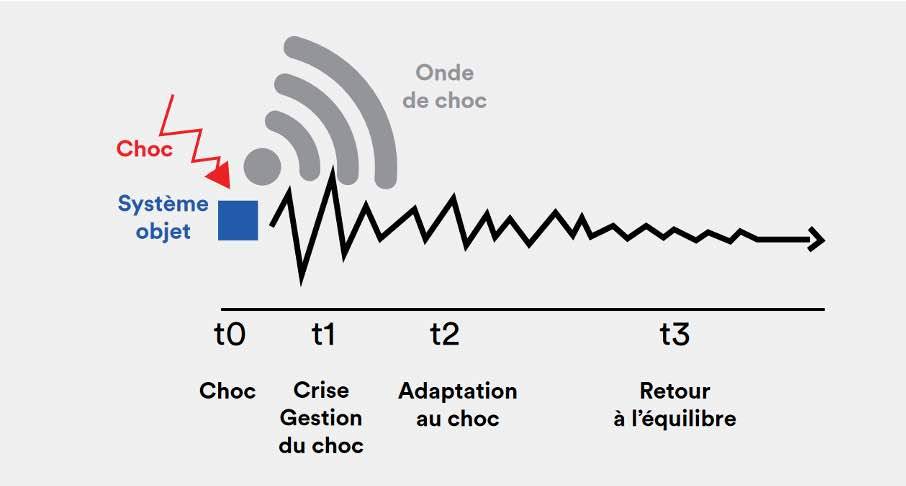

| Les quatre phases de l’urbanisme tactique pour transformer durablement l’espace public selon Mark Lyndon [16]

Première phase : cette phase de démonstration est très courte, d’un jour à un mois et doit servir de révélation d’un potentiel. Deuxième phase : la phase du projet pilote dure d’un mois à un an et doit permettre le débat public, les ajustements et la prise de décision en fonction des évaluations et des données collectées si les aménagements doivent être poursuivis ou abandonnés. Troisième phase : elle peut durer jusqu’à cinq ans au maximum et consiste en un projet semi-permanent qui pourra subir des ajustements finaux ; Quatrième et dernière phase : la phase du projet final constitue l’aboutissement de la démarche et répond aux standards de qualité des autres espaces publics et prend en compte les besoins de maintenance sur la longue durée. L’évaluation des usages continue toutefois le projet ne devrait subir que des inflexio |

- L’engouement pour la pratique de l’urbanisme tactique ne doit pas devenir un prétexte pour un désinvestissement de la puissance publique à l’égard de l’aménagement de l’espace public. En effet, le constat a pu être fait que le nombre de projets d’urbanisme tactique croît dans les phases où les restrictions financières pour l’aménagement des espaces publics sont les plus importantes [17]. Les journalistes Ella Harris et Mel Nowicki posent ainsi ouvertement la question dans The Guardian [18]: « en célébrant ces projets [d’urbanisme tactique], ne sommes-nous pas en train de détourner l’attention de l’absence de services publics structurels dans ces zones – et pire encore, de normaliser, voire de glorifier, cette absence ? ». L’engagement de collectifs d’habitants et d’associations, aussi efficace et vertueux soit-il, ne saurait remplacer l’action de la puissance publique pour quatre raisons principales : la première est que seule la puissance publique peut garantir un engagement de long terme ; les projets portés par des habitants et des associations sont dépendants d’individus dont l’engagement et la bonne volonté peuvent faillir (le « phénomène de lassitude » très connu dans les processus d’urbanisme participatif bien analysé par Clémentine Schelings dans sa thèse sur la Smart City et la participation citoyenne [19]) ou qui peuvent partir et ne pas trouver de remplaçants (turn-over important, notamment dans les grandes métropoles). La deuxième raison est que les projets portés uniquement par des volontaires portent le risque de laisser de côté ceux qui n’ont pas le temps ou les moyens de s’engager auprès des volontaires ; ils peuvent de fait mener à une appropriation de l’espace par une communauté active et engagée et à l’exclusion de ceux qui n’en font pas partie. La troisième raison est que plus ces projets d’urbanisme tactique sont réussis, plus ils contribuent à valoriser le quartier et le foncier au point d’être connus pour faciliter les processus de gentrification et repousser en dehors du quartier ceux-là même qui ont été à l’initiative du processus de valorisation de l’espace public. Ce risque connu peut être amoindri par une action ciblée des pouvoirs publics. La dernière raison est que la somme d’initiatives très localisées ne peut servir de stratégie pour l’ensemble de la ville – Laurent Vigneau parle à ce propos de risque de « brouhaha » dans la ville causé par la multiplicité des initiatives. Or cette stratégie est indispensable car l’espace public n’est pas une succession d’espaces publics ayant ses propres identité et autonomie, c’est l’espace du commun dont la capacité d’intégration repose sur son ouverture à tous, riverains ou non, habitants comme visiteurs. Laurent Vigneau souligne ainsi l’opportunité que la crise a ouverte aujourd’hui pour promouvoir un espace public de qualité à la bonne échelle : une conscience accrue et partagée de l’importance de l’espace public, la multiplication des initiatives locales et l’expérimentation de nouveaux procédés d’aménagement plus ouverts au dialogue avec les usagers ouvrent la possibilité d’élaborer un projet commun pour l’espace public d’échelle métropolitaine ou intercommunale [20]. Il faut pour cela procéder à un bilan de ce qui a été fait, le mettre en rapport avec les transformations des modes de vie en cours et travailler à la massification des expériences les plus probantes et prometteuses compte tenu de l’enjeu majeur de la consolidation de nouvelles normes de vivre-ensemble dans des sociétés bouleversées et fragilisées.

À qui appartient l’espace public ?

Qu’y a-t-il de commun entre les critiques touchant les terrasses temporaires et les pieds d’arbres végétalisés ? Une même question : à qui appartient l’espace public ? Pour les terrasses, cette interrogation n’est pas nouvelle, elle est même une clé de lecture classique pour analyser la privatisation et la marchandisation de l’espace public. Même si elle s’est tue le temps de l’élan de solidarité avec les restaurateurs et les cafetiers longtemps privés d’activité et tant que ces terrasses agrandies étaient supposées rester éphémères, elle reprend de la vigueur maintenant que les terrasses éphémères doivent devenir permanentes. Certes « privatisation » n’est pas ici à entendre comme le transfert du droit de propriété à une personne privée. Les propriétaires des terrasses en effet ne possèdent pas l’espace public, mais bénéficient, en contrepartie du paiement d’une redevance [21], d’un droit d’usage limité dans le temps et révocable par la puissance publique. Toutefois, les terrasses réduisent et contraignent l’usage de l’espace public. Alors que les travaux récents d’Isabelle Baraud-Serfaty, consultante en économie urbaine (Ibicity), enseignante à l’Ecole urbaine de Sciences Po et membre de notre Comité d’Orientation, montrent combien l’espace public, « espace de plug and play » de la Smart City, devient de façon croissante un actif stratégique pour les villes [22], leur agrandissement rendu permanent (pour Paris, du 1er Avril au 31 Octobre) soulève la question suivante : pourquoi privilégier ce type d’occupation de l’espace plutôt que d’autres usages ? Qu’est-ce qui justifie, au-delà de la réaction à la fermeture exceptionnelle des espaces intérieurs des restaurants et des bars, l’octroi d’une ressource de plus en plus rare et disputée à un groupe particulier aux intérêts privés ? Il est intéressant de remarquer combien les discussions se concentrent sur la défense d’un certain art de vivre et d’une convivialité retrouvés d’abord, sur le droit au repos des riverains ensuite (avec la fermeture des extensions des terrasses à 22h quand les terrasses d’origine restent autorisées jusqu’à 2h du matin) et enfin sur l’esthétique desdites terrasses avec l’édiction d’une charte plus stricte pour accompagner la montée en gamme des standards actuels [23]. D’autres réflexions sont étrangement peu présentes dans les débats : le partage de l’espace public ; les nouvelles normes de convivialité induites par la forme même des terrasses (au profit de quel groupe social ?) ; la régulation du stationnement (des voitures, des trottinettes, des scooters et autres vélos etc.) et des dépose-minute qui est rendue nécessaire par la baisse du nombre de places de parking et par l’occupation de l’espace public et qui a un impact sur tout le système de mobilité de Paris et de ses espaces périphériques ; la réduction de l’espace « indéterminé » dans l’espace public et son impact sur la diversité de ses usages et de ses usagers… Il s’agit là d’enjeux absolument centraux tant ils ont un impact sur le caractère d’espace du commun de l’espace public et sur le fonctionnement complet de la ville au-delà de ses propres frontières – l’espace public, support de tous les flux, est en effet celui qui permet d’irriguer la ville. On ne peut donc que s’étonner du traitement très réducteur de cette question fondamentale « à qui appartient l’espace public ? » quand on voit au contraire la virulence des discussions à propos des pieds d’arbres végétalisés. Qu’est-ce qui se joue là ?

« Jardiner ma rue » à Rennes, « Strasbourg ça pousse », « Visa vert » à Marseille, « Le Havre nature », « Caen au pied du mur », « Fleurir ma ville » à Lunéville, ou encore « Jardinons nos rues » à Grenoble : pour répondre à une demande croissante de nature urbaine et d’implication des habitants dans l’aménagement de leur ville et leurs quartiers, de nombreuses villes en France et dans le monde ont institué des « permis de végétaliser ». En fonction des réglementations, ils permettent soit à des individus et à des associations, soit uniquement à des associations à planter des végétaux dans l’espace public, dans des jardinières, au pied des arbres ou le long des façades dans des interstices existants ou spécialement créés avec l’aide des services techniques dédiés de la municipalité. En échange de ce droit d’utiliser une portion de l’espace public, les porteurs de projet s’engagent à entretenir les plantations et à s’assurer de la propreté et de la sécurité de l’espace attribué, voire de s’occuper de la propreté du trottoir à ses abords [24] : au Mans, le porteur de projet s’engage à « maintenir le trottoir dans un état de propreté permanent [25] » tandis qu’à Lille, il doit veiller à « la propreté du dispositif de végétalisation comme des trottoirs : élimination des déchets d’entretien ou abandonnés par des tiers [26]». Le permis de végétaliser introduit donc un changement important dans la gestion de l’espace public, puisque normalement dévolue à la puissance publique, elle est transférée, pour les espaces soumis à permis de végétaliser, à des personnes privées. La portée de cette privatisation est toutefois limitée : les espaces concernés continuent à faire partie du domaine public et restent ouverts à tous. Les jardiniers ne peuvent s’en déclarer propriétaires et par exemple se réserver l’usage des plantes aromatiques ou des fruits qui tombent sous le régime des communs. La portée de cette privatisation est également limitée car elle se limite à un nombre très réduits de projets effectivement mis en oeuvre dans l’espace public. A Paris par exemple, sur 6000 permis de végétaliser demandés depuis 2015, seuls 2 527 avaient été autorisés en septembre 2019 et un nombre encore plus faible de projets ont été réalisés [27]. Et pourtant, ces jardinets occupent une bonne place dans les critiques de #saccageparis. Pourquoi ?

C’est une évidence, les projets les plus régulièrement dénoncés sont ceux qui ont échoué : plantes desséchées, espaces envahis par des herbes folles ou transformés en décharge ou en parkings à vélos. Les exemples sont nombreux. D’autres réalisations sont toutefois critiquées en vertu de ce qui est considéré comme un manque d’esthétisme : projets d’écoliers, propositions artistiques, plantes trop chétives, utilisation de matériaux recyclés. Emmanuel Grégoire le concède lui-même « il y a des choses à améliorer, comme certains “permis de végétaliser” aux pieds des arbres […]. La réappropriation de l’espace public par les habitants et l’usage participatif, […] c’est vrai, n’accorde pas toujours à l’esthétisme une place centrale [28] ». Aussi en matière de végétalisation de l’espace public, il existe une norme pour la « belle nature », qui distingue ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas et doit par conséquent être dénoncé : les débats sur la gestion différenciée des espaces verts et des espaces publics qui se déroulent immanquablement dans toutes les villes qui l’adoptent en sont la preuve, la végétation spontanée ne correspond pas à ce qui est majoritairement et spontanément souhaité quand on parle de plus de « nature » en ville [29].

L’enjeu est par ailleurs ici très différent de celui des terrasses, car le permis de végétaliser introduit un nouvel acteur, l’acteur individuel non professionnel dans le champ de l’urbanisme. Cela a plusieurs conséquences directes :

- La première conséquence est que la dénonciation a plus de mal à atteindre sa cible puisque l’acteur n’est pas institutionnel ; de plus, l’acteur institutionnel qui a octroyé le permis de végétaliser ne l’a pas fait dans le but unique d’améliorer la beauté de l’espace public : le permis de végétaliser est tout autant, voire plus, un projet social et un projet à visée écologique pour augmenter le couvert végétal. Dans cette perspective, les critères esthétiques sont optionnels. A ce titre, un permis de végétaliser utilisé à des fins écologiques ou pédagogiques ne faisant pousser qu’une flore spontanée et non ornementale remplit son but même s’il ne répond pas aux standards esthétiques dominants. Même si de bons exemples sont donnés comme source d’inspiration aux habitants, il est impossible d’imposer des critères stricts à des acteurs bénévoles et non professionnels – et ce n’est pas le sens du projet. On voit même que les différentes chartes de végétalisation reprennent souvent à leur compte la rhétorique utilisée dans les premiers mouvements activistes urbains et citoyens qui utilisaient le jardinage en dehors du jardin comme acte de contestation de l’ordre social urbain dominant, comme la Green Guerilla New-Yorkaise des années 1970 [30]. Le guide de la végétalisation de la ville de Marseille commence ainsi : « Vous êtes un citadin et vous aimez votre ville. Pourtant, certains jours, le gris des murs et des rues vous attriste, et cet univers trop minéral dans lequel vous vivez vous pèse. Vous avez envie de vert, de nature, de couleurs, vous rêvez de rues vivantes, dans lesquelles on se sent bien et où on aime se promener… Peut-être avez-vous-même envie de jardiner…Rien d’étonnant à cela [31] !».

- La deuxième conséquence de l’introduction de l’acteur individuel dans l’aménagement de l’espace public est celle de l’irruption du domestique dans un espace ouvert à tous et régi par des règles différentes de celle de l’intime. Comme le rappelle le chercheur Aurélien Ramos, le jardinage appartient à la catégorie des « loisirs pratiques[32]». Il est assimilé à une pratique amateur, c’est-à-dire à une pratique « pour le plaisir, à des fins personnelles ou pour un cercle restreint à des proches, en opposition à un exercice professionnel [33] ». Le chercheur Aurélien Ramos qui a étudié les permis de végétaliser d’une vingtaine de municipalités françaises explique que « la pratique du jardinage reste […] associée à une forme dilettante d’action dans l’espace, visant prioritairement un épanouissement personnel, hédoniste et libératoire, soit une pratique désintéressée, résultant d’un libre choix. En cela, elle se distingue clairement de l’entretien des parcs et jardins publics de la ville, activité qui ne saurait être qualifiée de jardinage : c’est un travail professionnel [34]. » Cette irruption du domestique dans l’espace public conduit à un malaise d’autant plus grand qu’elle advient dans des espaces publics très centraux, alors qu’elle est davantage tolérée, voire appréciée et recherchée dans des quartiers à dominante de logements : dans ce dernier cas, les permis de végétaliser deviennent les preuves de l’habitabilité du quartier, de la qualité du voisinage et de la force des liens sociaux qui se traduisent par des formes d’engagement bénévoles et généreux : le village Jourdain dans le XXe arrondissement de Paris en est certainement la meilleure illustration [35]. L’engagement initial d’une habitante, Émilie, en faveur de la végétalisation qu’elle voyait comme une manière d’animer la vie de quartier a permis de dépasser la logique individuelle du permis de végétaliser (je jardine sur mon espace) pour créer un commun à l’échelle du quartier qui engage les habitants dans le processus de décision. Ainsi le même projet pourra paraître « vecteur d’identité » dans un quartier et « déplacé » dans un lieu de centralité car, trop personnalisé, il fait surgir le privé dans un espace conçu justement pour le tenir à distance.

- La troisième conséquence est celle du déplacement d’une responsabilité jusqu’alors collective à une responsabilité multi-acteurs pour la gestion, la maintenance et la propreté de l’espace public. On peut s’interroger sur les raisons de l’abandon de certains espaces bénéficiant d’un permis de végétalisation : la plupart du temps, cet abandon est interprété comme la preuve de l’incapacité et de la négligence d’habitants vaguement irresponsables, sanctionnant ainsi l’idée même d’urbanisme participatif ; ou bien il est vu comme une limite évidente des pratiques amateurs. Ainsi selon Lionel Maurel [36], on peut en réalité voir là un cas de « tragédie des communs [37]» au sens de Garrett Hardin : à partir du moment où une ressource est en accès libre, elle a tendance à être surexploitée jusqu’à disparaître. Les témoignages sont ainsi nombreux de jardiniers qui finissent par abandonner leur projet de végétalisation, découragés après que leurs plantations ont été volées de façon répétitive, leurs jeunes plants détruits, leurs jardinés transformés en pissotière ou en poubelle exigeant un nettoyage quotidien, un déchet en appelant un autre selon la théorie bien connue en psychologie « de la vitre cassée ». Le découragement est d’autant plus rapide qu’il s’agit d’acteurs individuels qui ont à faire face à une masse d’usagers anonymes et non contrôlables dans l’espace public sans avoir les mêmes ressources que les services techniques des villes.

Ces exemples révèlent deux enjeux croisés : le premier est celui de déterminer et mettre en place les conditions de réussite pour un projet de végétalisation de l’espace public en s’appuyant sur l’initiative individuelle. La dynamique collective de la végétalisation de l’espace public montre indéniablement un certain avantage, puisqu’elle permet à la fois de délester l’individu d’une gestion trop lourde [38], d’assurer une meilleure qualité dans le projet et de sortir d’une logique individuelle entrant en conflit avec le caractère public de l’espace public. Le second enjeu est celui, majeur, de la maintenance et de l’entretien de l’espace public. En effet, de la question « à qui appartient l’espace public ? » en découle une autre : qui est responsable du bon ordre de l’espace public ? Habitants et équipe municipale se renvoient ici fréquemment la balle : les habitants dénoncent le manque d’organisation et de diligence des villes pour maintenir en bon état l’espace public et en garantir la propreté. Les réactions négatives au lancement de l’application lancée par Paris pour signaler à la ville les nids de poule le montrent : pourquoi serait-ce aux habitants de prendre en charge une inspection qui relève du champ de compétences de la ville et pour laquelle des agents sont payés [39]? Les villes quant à elles rappellent que les déchets et la saleté ne sont pas des générations spontanées et que les habitants doivent eux-mêmes veiller à adopter des comportements responsables et respectueux de ces espaces communs. Force est de constater que la gestion de la propreté, notamment dans les villes monde, est extrêmement dispendieuse et complexe en raison de la surutilisation de l’espace public : les 172 poubelles du Canal Saint Martin, souvent décrit comme la poubelle de Paris, pourtant, vidées quatre fois par jour ne suffisent par exemple pas à garder l’espace public propre. Certains voient même dans la saleté irrépressible de Paris un signe de sa vitalité : « Paris n’a jamais été propre. Ni hier, ni avant-hier, ni jamais. J’ai toujours vu les trottoirs servir de reposoir à des monceaux de papiers, de prospectus, de toutes sortes de détritus dont on finit par ne plus connaître l’origine, spectacle baroque qui n’a jamais vraiment choqué personne. Les arbres parisiens ont toujours eu cette allure désolée et un brin pataude des personnes déplacées qui maudissent le lieu où elles ont échoué. De grands géants à l’agonie qui jettent vers le ciel des regards éplorés tandis que sur le bitume des poubelles remplies à ras bord dégueulent de partout leur surplus de la veille au milieu d’un enchevêtrement de travaux en tout genre […]. Le charme de Paris ne réside-t-il pas dans ce bouillonnement perpétuel qui abhorre le calme et trouve dans le bruit et la pollution une manière unique de clamer sa singularité à la face du monde? Paris serait-elle vraiment Paris sans ces embouteillages, ces hurlements de klaxons, ces métros bondés, ces graffitis, le quotidien d’une ville qui a l’obsession de dévorer la vie sans se soucier de son apparence ou de sa brutalité? Que diable, Paris n’a pas vocation à ressembler à une cité helvétique où tout est carré, propre, impeccable comme un rêve de pureté! Ceux qui dénoncent le saccage de Paris n’ont rien compris à leur ville. Ils la voudraient sage et tranquille comme une biche empaillée là où elle rugit comme un ours mal léché [40]. »

En réalité, opposer responsabilité individuelle à responsabilité collective est insuffisant : la gestion de l’espace public engage une très grande multiplicité d’acteurs, notamment publics. La municipalité n’a pas seule autorité sur l’espace public, l’État y intervient également afin de faire respecter l’ordre public (cf. le cas du renvoi des responsabilité entre la Ville de Paris et l’État dans la gestion de la rue Dejean dans le XVIIIe arrondissement de Paris [41]). Mais surtout, au sein même de la ville, la gestion de l’espace public est confiée à de nombreux services. Si l’on prend l’exemple des services concernés par la végétalisation de Paris : « le service qui s’occupe des arbres d’alignement (Service de l’arbre) n’est pas celui qui gère les jardinières entourant ces mêmes arbres (Service exploitation des jardins) ni celui qui végétalise leurs pieds (Service des sciences et techniques du végétal) [42]. » Certains services voient de plus leur champ de compétences étendu, à l’instar de ceux dédiés à l’entretien des espaces verts qui sont de plus en plus sollicités pour intervenir sur la chaussée et les trottoirs. Il s’agit par ailleurs de plus en plus d’intégrer les habitants dans la gestion. Le manque de communication et de coordination entre les services ainsi que le chevauchement de compétences peuvent mettre à mal la capacité à agir, comme en témoigne un coordinateur de l’espace public de la Ville de Paris, fonction créée en 2009 pour pallier ce problème : « parfois il y a des questions un peu complexes à la limite des compétences de certaines directions ; elles [les mairies d’arrondissement] interrogent une direction qui dit « non ce n’est pas moi », elles interrogent l’autre qui dit « non ce n’est pas moi non plus » […] elles ne savent plus vers qui se tourner et cela s’arrête là. [43] »

Fonder une nouvelle esthétique

Les différentes dénonciations des transformations urbanistiques actuelles, en dépit de leur caractère souvent caricatural et partial, ne peuvent être réduites à l’une des multiples manifestations du défouloir que permettent les réseaux sociaux, ni à de simples controverses esthétiques qui opposeraient un goût à un autre.

Cette bataille autour de l’espace public révèle la réalité de la transition urbaine en cours avec son lot de tensions et de visions divergentes, Emmanuel Grégoire ne s’y trompe pas : « la lutte contre le dérèglement climatique, contre la pollution, l’émergence de nouveaux usages, le rééquilibrage de l’espace public impliquent une transformation urbaine majeure, comme dans toutes les grandes métropoles. Nous n’y renoncerons pas, car Paris ne doit pas être une ville-musée. Ce qui n’empêche pas de préserver son patrimoine [44]. » Toutefois cette bataille révèle également le besoin de fonder une nouvelle esthétique de cette transition – dont les bases méritent certainement d’être révisées comme le montrent les différentes contributions [45] à l’exposition du Pavillon de l’Arsenal « La beauté d’une ville ».

[1] https://www.pavillon-arsenal.com/fr/actualite/la-beaute-dune-ville/

[2] Voisin-Bormuth, Chloë (2021) A la veille de nouveaux conflits sociaux ? Un renforcement des inégalités socio-spatiales à surveiller de près, La Fabrique de la Cité https://www.lafabriquedelacite.com/publications/a-la-veille-de-nouveaux-conflits-sociaux-un-renforcement-des-inegalites-socio-spatiales-a-surveiller-de-pres/

[3] Ancery, Pierre (2019) « Quand Paris puait : témoignages sur l’insalubrité du XVIIIe au début du XXe siècle », Retronews, https://www.retronews.fr/echo-de-presse/2019/07/20/quand-paris-puait

[4] Rousseau, Jean-Jacques (1782) Les Confessions, Livre IV https://www.ibibliotheque.fr/les-confessions-jean-jacques-rousseau-rou_confessions/lecture-integrale/page117

[5] https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/saccageparis-lesthetique-de-la-capitale-un-debat-au-coeur-dune-exposition-au-pavillon-de-larsenal-4046814

[6] Couëtoux, Sophie (2016). Les vues urbaines de Paris dans le fonds Albert-Kahn. Histoire urbaine, 2(2), 9-29. https://doi.org/10.3917/rhu.046.0009

[7] https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/saccageparis-lesthetique-de-la-capitale-un-debat-au-coeur-dune-exposition-au-pavillon-de-larsenal-4046814

[8] Cousins, Mark (1994) „The Ugly“, AA Files 28, p.61-64; “« The dirt is an ugly deduction from ‚good‘ space, not simply by virtue of occupying the space, but by threatening to contaminate all the good space around it. In this light, ‚dirt‘, the ugly object, has a spatial power quite lacking in the beautiful object. »

[9] Cf. la remarque de l’historien Alexandre Gady dans les colonnes du Parisien « [Pensons] aux frères Bouroullec et [à] leurs fontaines des Champs-Elysées (VIIIe) : on n’est pas là l’échelle, c’est trop précieux et trop maigre à la fois… tout le monde le ressent. Il y a des fautes d’espace, de couleurs… six millions d’euros ont tout de même été dépensés! », https://www.leparisien.fr/paris-75/alexandre-gady-la-ville-a-ete-enlaidie-avec-des-projets-indignes-de-paris-20-11-2020-8409539.php ; ou encore le témoignage d’un participant à une manifestation se réclamant de #saccageparis le 25 mai 2021 à Paris pour l’Express : « 24 millions d’euros ont été dépensés place de la République pour mettre des dalles en béton et des traverses de chemin de fer ! Place du Panthéon, on a viré les voitures pour installer un décor d’aire d’autoroute : des bancs en bois et des arbres en pot…», https://www.lexpress.fr/actualite/societe/saccageparis-le-mouvement-attrape-tout-qui-irrite-hidalgo_2152487.html

[10] Terme repris de l’exposition montée au Pavillon de l’Arsenal « La Beauté d’une ville. Controverses esthétiques et transition écologique » (Mai-Septembre 2021, Paris)

[11] https://www.lafabriquedelacite.com/publications/distanciation-physique-en-milieu-urbain-mode-demploi-par-cecile-maisonneuve-30-minutes-pour-demain/

[12] https://www.reseau-vivre-paris.fr/

[13] https://www.paris.fr/pages/tout-savoir-sur-les-terrasses-estivales-17865

[14] « Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on n’aime pas le beau », les propose d’une manifestante à Paris, le 25 mai 2021, dans la mouvance de #saccageparis. Propos recueillis par l’Express, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/saccageparis-le-mouvement-attrape-tout-qui-irrite-hidalgo_2152487.html

[15] Approches (2019) L’urbanisme transitoire : évaluer les impacts sociaux et sur le projet urbain http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/livrable_1_17juillet_int_compressed.pdf

[16] Tactical urbanist’s guide to materials and design http://tacticalurbanismguide.com/

[17] https://failedarchitecture.com/2016/05/why-the-pop-up-hype-isnt-going-to-save-our-cities/

[18] Ella Harris, Mel Nowicky (2015) “Cult of the temporary: is the pop-up phenomenon good for cities?”, The Guardian, 20.07.2015

https://www.theguardian.com/cities/2015/jul/20/cult-temporary-pop-up-phenomenon-cities

[19] Schelings, Clémentine (2021) Renouveau des approches participatives pour la fabrique de la Smart City. Thèse de doctorat, Université de Liège, http://hdl.handle.net/2268/256381

[20] Voisin-Bormuth, Chloë (2021) Des espaces publics à l’espace public, La Fabrique de la Cité, https://www.lafabriquedelacite.com/publications/des-espaces-publics-a-lespace-public/

[21] A Paris, les terrasses temporaires ont été exemptées du paiement de cette taxe.

[22]Baraud-Serfaty, Isabelle (2021) « Le trottoir, nouvel actif stratégique », Futuribles, N°436, https://www.futuribles.com/fr/revue/436/le-trottoir-nouvel-actif-strategique/

[23] https://www.marianne.net/societe/invivables-ou-salutaires-a-paris-la-perennisation-des-terrasses-ephemeres-divise

[24]Ramos, Aurélien (2018) « Le jardinage dans l’espace public : paradoxes, ruses et perspectives », Projets de paysage, http://journals.openedition.org/paysage/404

[25] http://www.lemans.fr/fileadmin/contributeurs/nature/documents/La_charte_de_vegetalisation_des_rues_du_Mans.pdf

[26] https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetaliser

[27] https://www.cnews.fr/france/2019-09-04/paris-les-permis-de-vegetaliser-se-transforment-en-permis-de-debitumer-875765

[28] https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/saccageparis-lesthetique-de-la-capitale-un-debat-au-coeur-dune-exposition-au-pavillon-de-larsenal-4046814

[29] Menozzi, Marie-Jo (2007). « Mauvaises herbes », qualité de l’eau et entretien des espaces. Natures Sciences Sociétés, 15, 144-153. https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2007-2-page-144.htm

[30] Ramos, Aurélien (2018) « Le jardinage dans l’espace public : paradoxes, ruses et perspectives », Projets de paysage, http://journals.openedition.org/paysage/404

[31] https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27199-guide-vegetaliser-rues.pdf

[32] Sue, Roger (1980), Le Loisir, Paris, PUF, p. 87-88.

[33] Donnat, Olivier et alii (1990) Les Pratiques culturelles des Français, 1973-1989, Paris, La Découverte-la Documentation française, p. 127.

[34] Ramos, Aurélien (2018) « Le jardinage dans l’espace public : paradoxes, ruses et perspectives », Projets de paysage, http://journals.openedition.org/paysage/404

[35] https://www.lavilleestmonjardin.com/2020/06/02/vegetalisation-de-paris-emilie-la-fee-verte-du-village-jourdain/

[36] Maurel, Lionel (2017) « La végétalisation des villes et la tragi-comédie des communs » Vacarme, 2017/4, n°81, https://doi.org/10.3917/vaca.081.0046

[37] Hardin, Garrett (1968) “The tragedy of commons. The population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality”, Science https://science.sciencemag.org/content/sci/162/3859/1243.full.pdf

[38] «Pour moi, on ne peut pas faire un pied d’arbre en solitaire, c’est impossible! c’est impossible parce qu’il y a trop de vandalisme, trop de crottes de chien, trop de mots de gens,[…] trop de négatif… qu’on peut gérer quand on est plusieurs». Témoignage recueillis dans la cadre d’un travail de master « La végétalisation participative en questions », MHNH, 2021, https://www.mpdf.fr/sites/default/files/pictures/mnhn_etude_vegetalisation_habitante_xix_synthese_2021.pdf

[39] Rappelons toutefois que de nombreuses villes ont mis en œuvre ce type d’application qui permet une remontée d’information efficace de différents problèmes de maintenance et de gestion de l’espace public, par exemple, l’application pionnière BOS311 de la ville de Boston

[40] Sagalovitsch, Laurent (2021) « Paris a toujours été sale », Slate http://www.slate.fr/story/208796/blog-sagalovitsch-paris-toujours-ete-sale-saccageparis

[41] https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75018/insecurite-a-paris-le-quartier-dejean-attaque-la-ville-et-l-etat-11-03-2016-5618649.php

[42] Pellegrini, Patricia (2012) « Pieds d’arbre, trottoirs et piétons : vers une combinaison durable ? » Développement durable et territoires, vol 3, n°2

[43] Propos recueillis et cités par Pellegrini, Patricia (2012) « Pieds d’arbre, trottoirs et piétons : vers une combinaison durable ? » Développement durable et territoires, vol 3, n°2

[44] https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/saccageparis-lesthetique-de-la-capitale-un-debat-au-coeur-dune-exposition-au-pavillon-de-larsenal-4046814

[45] Dont celle d’Isabelle Baraud-Serfaty, membre de notre Comité d’Orientation https://www.dailymotion.com/video/x81i7vw

[46] Une problématique similaire avait été identifiée concernant la transition entre des espaces publics socialistes dans les Länder de l’Est l’Allemagne à des espaces publics postsocialistes, cf. Voisin, Chloë (2013) “How to build a democratic public space?” Actes du colloque de Vienne “Public spaces and the challenges of urban transformation in Europe: Politics and culture », Routledge Publishers, Londres, New York; Voisin, Chloë (2012) « A Dresde, le rêve se conjugue au passé. La difficulté de Dresde pour redéfinir son identité lue à travers l’art public ». Cahiers de l’ADES n°8, Bordeaux

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Derrière les mots : la relance

Derrière les mots : la résilience

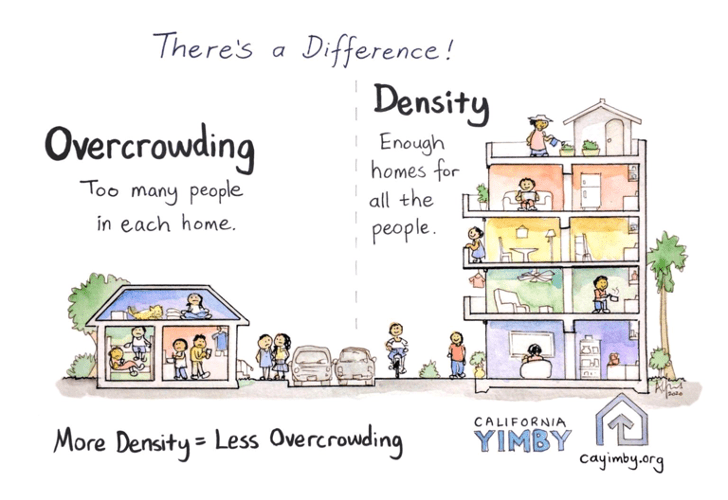

Derrière les mots : la densité

Virage à 180°

Derrière les mots : la sécurité alimentaire

Derrière les mots : la smart city

Derrière les mots : le télétravail

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.