Derrière les mots : la résilience

Le concept de résilience est parfois tellement rebattu qu’il peut sembler ne plus avoir de sens et même paraître suspect. La résilience serait-elle un nouvel impératif [1] ? Crise sanitaire, attentats, séismes, ouragans, inondations, incendies… force est de constater que l’actualité, pleine de chocs et de récits de renaissance, donne tout particulièrement prise à l’emploi de ce concept. Nous avons tous en tête les images de villes touchées par une catastrophe qui, telles des phénix, ont réussi à renaître de leurs cendres. Le concept de résilience cristallise aujourd’hui tous les espoirs en offrant un horizon d’attente positif à la crise liée au coronavirus que nous traversons et face à laquelle les incertitudes semblent plus nombreuses que les certitudes : nous sommes/serons résilients et nous saurons nous en remettre pour revenir à une ville « normale ».Et pourtant, là aussi, l’emploi du concept de résilience soulève peut-être plus de questions qu’il ne permet de donner de réponses définitives. D’abord parce que le concept même de résilience soulève un enjeu important de définition – il n’est pas certain que tous ceux qui emploient le terme veulent dire la même chose ; ensuite parce que le retour à l’équilibre attendu de la capacité à être résilient fait débat, entre ceux qui souhaitent le retour à l’état « d’avant » et ceux pour qui cet état représente un déséquilibre ayant mené directement à la crise sanitaire et qui veulent au contraire faire advenir un « monde d’après ». Le coronavirus serait-il un test grandeur nature de l’opérationnalité du concept de résilience ?

REBONDIR

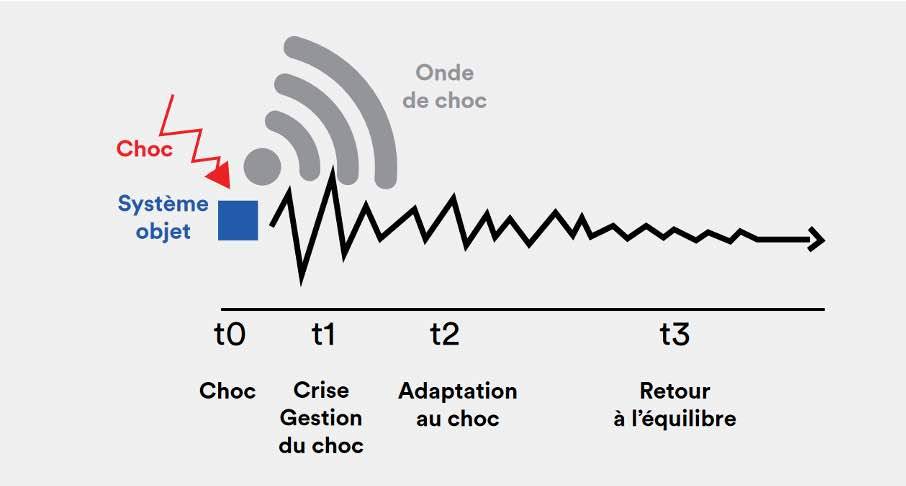

Revenons à la base. Qu’entend-on par résilience ? N’est-ce qu’un mot-valise de plus ? Il existe une définition générique, très large qui fait de la résilience la capacité d’un objet, d’une personne, d’un système à résister et à s’adapter à un choc pour revenir à l’état initial. La résilience, qui vient de resilere (sauter, rebondir), s’oppose en cela à la résistance, qui vient de stare (tenir droit). On retrouve la fameuse fable du chêne et du roseau : la résilience (le roseau) est dynamique. Elle accepte dès l’origine la perte et le changement conséquent à l’adaptation. La résistance (le chêne) est statique : elle mise sur la protection face au choc et sur sa capacité à l’absorber – au risque de rompresi le choc est trop violent.

Avec la résilience, l’approche du risque est différente : l’espoir du risque zéro est abandonné et la crise est acceptée. L’objectif poursuivi est d’amoindrir le choc et l’onde de choc et de faire en sorte que le système touché soit suffisamment stable pour ne pas s’effondrer mais pour, au contraire, arriver à se transformer. La résilience introduit donc l’idée d’une action coordonnée et de long terme, en aval comme en amont de la crise.

VILLES ET RISQUES : UNE RELATION COMPLEXE

Les villes entretiennent un rapport complexe au risque. Elles sont tout à la fois :

- Un enjeu : les villes présentent une forte vulnérabilité, d’une part parce qu’elles concentrent populations, centres de pouvoir et centres économiques et d’autre part car elles sont fortement interconnectées. L’onde de choc peut être très importante. Elles peuvent être touchées par des chocs brutaux, très mobilisateurs (attentats, séismes, etc.) comme par des chocs délétères (crise économique, crise sociale, etc.), moins mobilisateurs car s’étalant sur une longue période de temps. Le défi de la résilience réside dans le fait de maintenir la capacité d’alerte et de mobilisation au long terme, au-delà de l’urgence et en-deçà de la latence.

- Un facteur d’accroissement de l’aléa : on connaît le rôle des villes dans le changement climatique, la fragilisation des milieux, etc.

- Des acteurs majeurs de la gestion des risques et de la prévoyance, en ce qu’elles offrent un échelon d’action et de gouvernance pertinent et efficace.

RENOUVELER L’APPROCHE DU RISQUE

Les catastrophes ont toujours existé et les villes s’en sont pour la plupart remises. Pourquoi est-il néanmoins aujourd’hui nécessaire de changer notre approche du risque ?

- Si les catastrophes ont toujours existé, on note désormais une accélération des phénomèneset du rythme de leur occurrence, ce qui exige un rythme d’adaptation lui-même accéléré. La conséquence est la mise sous tension du système : les villes sont bien souvent contraintes de réagir, sans pouvoir anticiper.

- Il existe un idéal de maîtrise, selon lequel il n’existe aucun risque non maîtrisable et dont on ne saurait se protéger efficacement par l’innovation technique et technologique. On retrouve ici l’idéal de résistance.

- La collapsologie affirme au contraire qu’il est déjà trop tard pour la mitigation. La stratégie est celle de l’abandon face au risque.

L’idéal de maîtrise et la collapsologie, que tout oppose, se rejoignent toutefois sur un point crucial : celui de refuser le débat sur le risque acceptable, le premier dans l’espoir de l’annuler par la maîtrise, la seconde par acceptation résignée.

La résilience ouvre une nouvelle voie face au risque, qui permet de sortir de l’impasse de la maîtrise et de celle de la résignation. Elle affirme qu’il est non seulement possible d’agir face au risque pour le réduire et s’en protéger mais aussi que l’action ne se réduit pas à sauver ce qui peut encore l’être : elle peut être positive et viser à faire de la ville ce lieu du « plus », plus de confort, plus de vie, plus de bien-être, pour plus de gens… avec moins.

En mettant en avant la capacité à agir localement et à apprendre de l’expérience des autres face à des risques similaires, la résilience ouvre par ailleurs une voie vers l’action collective, ce dont témoigne la création de plusieurs réseaux de villes résilientes, dont le plus connu est 100 Resilient Cities, créé par la Fondation Rockefeller et dont l’activité a pris fin en 2019.

La résilience permet également d’ouvrir le débat sur la perte consécutive au choc – c’est certainement là le caractère le plus innovant de la notion de résilience et pourtant c’est aussi celui qui est le plus souvent oublié. Accepter le choc et rompre avec l’ambition du risque zéro revient à s’interroger sur ce que l’on accepte collectivement de perdre (que l’on ne va donc pas protéger), ce que l’on refuse de perdre (qui fera l’objet d’une stratégie de protection prioritaire) etsur le prix que l’on accepte de payer en conséquence.

Enfin, la résilience permet de mettre en avant une approche systémique du risque et des enjeux soumis au risque. Elle permet notamment d’articuler les différentes échelles géographiques en pensant à l’onde de choc touchant des systèmes aujourd’hui très interconnectés. Elle permet également d’articuler court et long termes, amont et aval de la crise.

L’OUBLI DES PRÉSUPPOSÉS

Loin d’être un concept valise, la résilience serait-elle en réalité un concept miracle ?

L’efficacité de ce concept est réelle, notamment grâce à sa capacité à « mettre en action » les différentes parties prenantes en raison de son caractère très « positif » – c’est ce qui en fait une notion si séduisante. Toutefois, ce caractère séduisant doit également susciter la méfiance, car il conduit à oublier d’examiner les présupposés qui sous-tendent la notion de résilience, notamment cette question centrale : qui maîtrise le discours [2] ? Qui dit que ce qui est en train de se passer est un choc ou au contraire n’en est pas un ? Qui détermine que l’état d’équilibre a été atteint et que la crise est surmontée ? Peut-on objectivement déterminer ce point d’équilibre ? L’exemple de la Nouvelle Orléans [3] montre à quel point la résilience est dépendante de celui qui porte le discours de résilience : quand, dix ans après Katrina, la majorité de la population blanche de la Nouvelle Orléans déclare que la crise a été surmontée, les 2/3 de la population noire affirment au contraire que celle-ci continue à les frapper durement [4].

La résilience est par ailleurs bien souvent attachée à une idée d’amélioration : le choc et la crise permettraient une reconstruction meilleure. On retrouve l’idée de l’électrochoc salvateur permettant de fédérer toutes les énergies et celle de la destruction créatrice de valeur. Survivre ne suffit pas, il s’agit de devenir meilleur. Cette approche revient à distribuer des bons points à ceux qui parviennent à surmonter la crise et à pointer du doigt ceux qui n’y arrivent pas, dans une perspective morale voire moralisante.

Enfin, la résilience est souvent comprise comme la simple mise en cohérence des actions des différents acteurs. Tous les dispositifs pour faire face aux chocs existent, il s’agit seulement de « les mettre en musique » sous l’égide d’un Chief Resilience Officer jouant le rôle de chef d’orchestre. Cette approche revient à promouvoir l’édiction de modes d’emploi à suivre à la lettre. Or, comme la résilience est sous-tendue par l’acceptation du choc et de la perte et donc par un choix, elle est en réalité bien moins un projet technique que politique.

L’exemple de l’amerrissage de l’US Airways 1549 du commandant Sullenberger permet de comprendre que la résilience ne saurait se trouver ni dans la distribution de bons points (la résilience comme capacité intrinsèque de certains individus) ni dans l’édiction de modes d’emploi (la résilience comme capacité pouvant être acquise). Il montre que :

- la résilience est engagée dans des situations inédites pour lesquelles il n’existe pas de mode d’emploi (dans cet exemple, la combinaison improbable entre risque aviaire, basse altitude et arrêt des deux moteurs) ;

- dans la résilience, le facteur humain est central : à la fois, comme effet retardateur de la prise de décision (le temps de sidération face à l’inconnu qui précède la réaction) mais aussi, et surtout, comme relais en cas de défaillance des systèmes techniques (la communication sans faille entre tous les membres de l’équipage et la réactivité des sauveteurs) ;

- la notion de capabilité est également capitale : la possibilité d’activer la capacité d’une personne ou d’un système à faire face à un choc peut être soit facilitée soit entravée en fonction du contexte social, économique, politique, technique, financier, culturel. La capacité à faire face n’est rien sans prise en compte du contexte.

RÉSILIENCE ET CORONAVIRUS

La difficulté d’une analyse de la crise sanitaire actuelle au prisme de la résilience donne à voir l’une des tensions inhérentes au concept : peut-on être qualifié résilient pendant la crise ou n’est-ce qu’une fois la crise surmontée que l’on pourra affirmer la résilience ou l’absence de résilience du système ? La résilience est-elle un processus ou un état – et dans ce dernier cas, un état initial ou un résultat ?

En dépit de cette difficulté, il est intéressant d’appliquer les différentes grilles d’analyse de la résilience à la crise sanitaire actuelle [5].

1. Les temps de la crise : savoir reconnaître et terminer une crise, un enjeu central de résilience

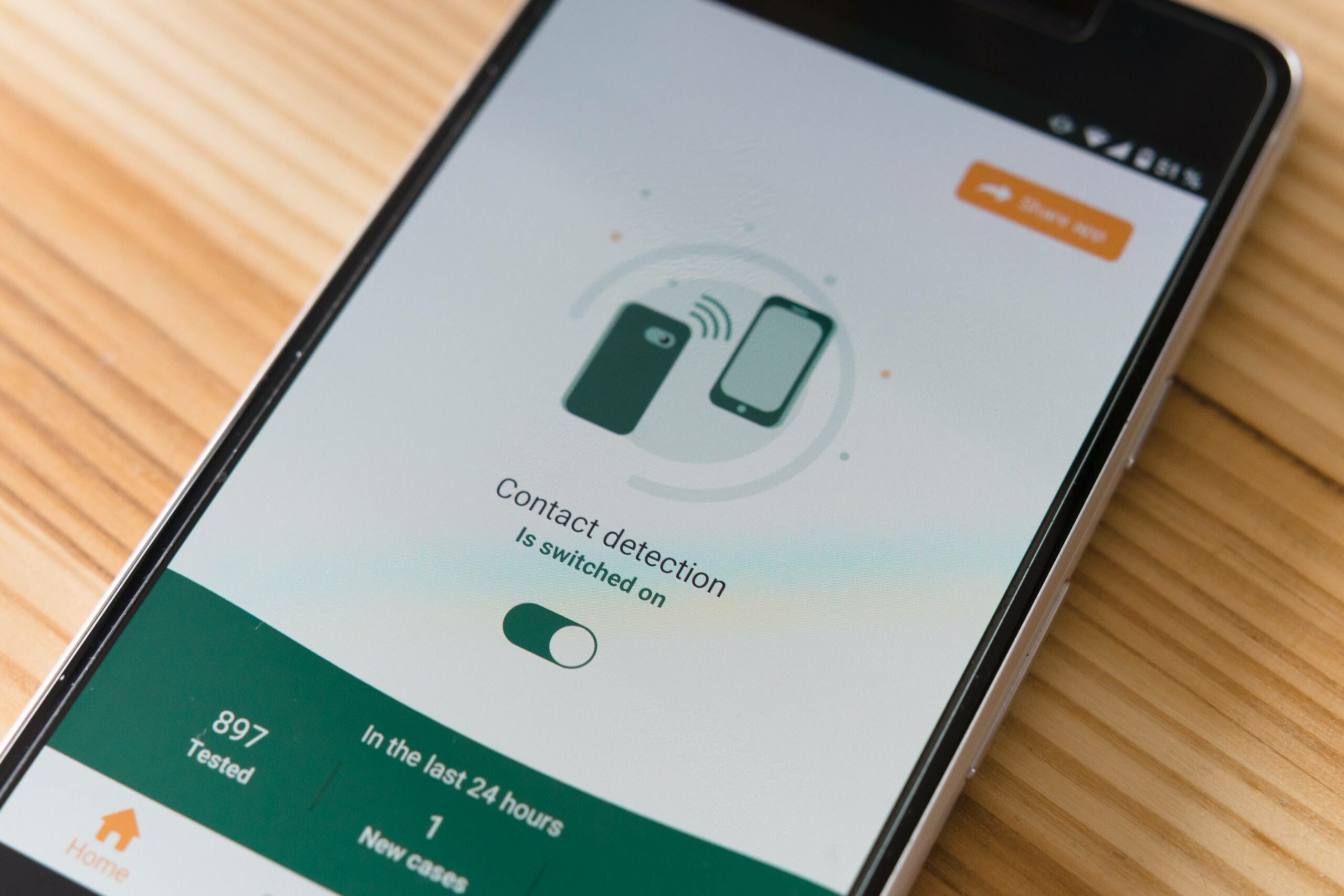

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs phases se sont succédé :une première phasea été marquée par l’incrédulité devant les premiers cas recensés à Wuhan (Chine) en novembre 2019 et la peur de surréagir, ce qui a conduit à nier la crise (en décembre 2019, les autorités chinoises ne parlent encore que d’une simple grippe en dépit des alertes des médecins), puis à viser l’idéal de maîtrise. Une deuxième phase s’est ouverte avec la croissance exponentielle des cas, laissant alors place à la sidération puis à la réaction, soudain très rapide, avec la reconnaissance le 20 janvier 2020 de la transmission interhumaine de la maladie et la mise en quarantaine, le 23 janvier, de la ville de Wuhan puis de toute la province du Hubei. Cette deuxième phase est celle de la gestion de la crise et (déjà) de l’onde de choc, d’autres pays que la Chine, au premier rang desquels la Corée du Sud ou Singapour, étant d’ores et déjà touchés par l’épidémie. Elle tire les leçons des grandes épidémies récentes(SRAS, MERS, grippe H1N1) et capitalise sur leurs héritages : mobilisation d’institutions sanitaires mises en place lors des épidémies précédentes [6] (Centre de contrôle des maladies de Taïwan, Centre de protection de la santé de Hongkong, Centre national des maladies infectieuses de Singapour, Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC)), perfectionnement du système d’alerte international et mise en commun de l’information scientifique connue avec le partage en ligne du séquençage du génome du virus dès le 12 janvier. Cette phase de gestion aiguë de la crise s’est rapidement étendue à la plupart des pays, avec la prise de mesures de confinement ou de distanciation physique plus ou moins drastiques. Nous nous trouvons actuellement dans une troisième phase, celle de l’adaptation au choc qui se caractérise par son caractère incrémental : les décisions peuvent ainsi changer de direction en fonction des évolutions de la trajectoire de l’épidémie. En Allemagne, par exemple, le déconfinement rapide est conditionné au nombre de nouveaux cas déclarés et déjà certains cantons ont dû mettre à nouveau en place des mesures de confinement plus strictes en raison du dépassement du seuil fixé à 50 contaminations pour 100 000 habitants. La phase du retour à l’équilibre n’est pour le moment atteinte par aucun pays, une recrudescence du nombre de cas ayant été observée dans les pays dont on pensait qu’ils étaient parvenus à enrayer l’épidémie (Singapour, Corée du sud et Chine). Il faut toutefois constater que cette phase de retour à l’équilibre est la plus difficile à cerner : sera-t-elle atteinte une fois que l’épidémie sera éradiquée ? Une fois qu’un vaccin aura été trouvé ? Qu’un traitement permettra de réduire la létalité de la COVID-19 ? Que la maladie sera suffisamment bien connue pour mettre en place une politique de prévention ciblée sur les profils vulnérables ? Ou bien déjà quand le R0 se sera stabilisé à moins de 1 ? Chacun de ces scenarios conditionne une sortie de crise bien différente. Affirmer le retour à la normale signifie en effet éloigner l’horizon de la peur et pouvoir se concentrer sur la reprise, la relance ou le renouveau – le terme variant selon la vision de l’avenir adoptée ; l’annoncer trop tôt peut toutefois avoir un effet délétère en provoquant un relâchement de la vigilance et donc en augmentant le risque d’un deuxième pic épidémique ; mais l’annoncer trop tard peut aussi contribuer à aggraver les crises économique et sociale qui accompagnent la crise sanitaire. On comprend combien la capacité à gouverner dans l’incertitude est engagée et combien il est nécessaire d’adopter une communication claire et comprise de tous.

2. L’onde de choc : révélatrice d’une crise du lien ?

Les cartes des contaminations actualisées quotidiennement par le Center for Systems Science and Engineering(CSSE) de l’Université Johns Hopkins [7] permettent de constater la propagation du virus à l’échelle mondiale et de visualiser l’onde de choc provoquée par le coronavirus, depuis son premier foyer en Chine avec ses points rouges envahissant progressivement le planisphère. Elles confirment cette formule répétée à l’envi et justifiant la fermeture des frontières et le confinement : ce n’est pas le virus qui se déplace mais les hommes porteurs du virus.

Cette onde de choc peut amener à conclure que la crise du coronavirus est fondamentalement une crise du lien : l’interconnexion généralisée (de nos villes, de nos économies, de nos rapports sociaux) est vecteur de propagation rapide de l’épidémie et donc facteur de vulnérabilité majeure pour nos sociétés. Des discours difficilement audibles avant la crise, comme ceux portant sur la relocalisation de certaines industries stratégiques, la valorisation des circuits d’approvisionnement alimentaire locaux ou la réduction des trajets contraints domicile-travail avec le développement du télétravail trouvent aujourd’hui des oreilles plus attentives. La reconnaissance des facteurs de vulnérabilité est une étape essentielle d’une stratégie de résilience – celle-ci doit toutefois se garder de simplifications hâtives qui pourraient avoir pour effet de créer d’autres vulnérabilités. La question du lien en est un bon exemple : indéniable facteur de vulnérabilité, il est également un indéniable facteur de robustesse de nos sociétés, à la fois en dehors des crises et face à celles-ci. La capacité à échanger à l’échelle mondiale, à se déplacer librement, à se lier à l’autre permet entre autres de compenser des faiblesses locales, d’organiser des réseaux de solidarités qui se déploient plus aisément dans un contexte de confiance et d’interconnaissance et enfin de bénéficier des retours d’expérience de chacun face à une crise aux contours inconnus : le cas de la recherche scientifique permet de le comprendre aisément. La mobilisation de la communauté scientifique mondiale sur la recherche liée au coronavirus et le développement de l’open sciencepermettent une circulation extrêmement rapide de l’information et une accélération de l’obtention de résultats. Les intérêts politiques et économiques qui sous-tendent la production d’un vaccin pourraient au contraire représenter de véritables obstacles, comme le note l’expert en épidémies Jonathan Quick [8].

Ce que cette onde de choc doit peut-être nous conduire à mieux estimer, c’est la dimension systémique des menaces. Chaque crise entraîne dans son sillage des effets en chaîne : crise sanitaire d’une autre nature que celle de la COVID-19 (phénomènes de troubles anxio-dépressifs par exemple), crise économique, crise sociale… ces crises ne s’annulent pas les unes les autres mais sont au contraire cumulatives et peuvent toucher des territoires de façon très différenciée. Comme le remarque Magali Regehezza-Zitt, il est probable que des territoires peu frappés par la COVID-19 soient très durement frappés par la crise économique. Le cas de villes et villages dont l’économie repose essentiellement sur le tourisme peut ainsi le laisser craindre. Il s’agit dès lors de saisir l’une des caractéristiques centrales de la résilience, qui fait aussi la grande force du concept, à savoir la vision systémique du choc et de son onde de choc.

3. Enjeu, facteur, acteur : les villes sur le banc des accusés

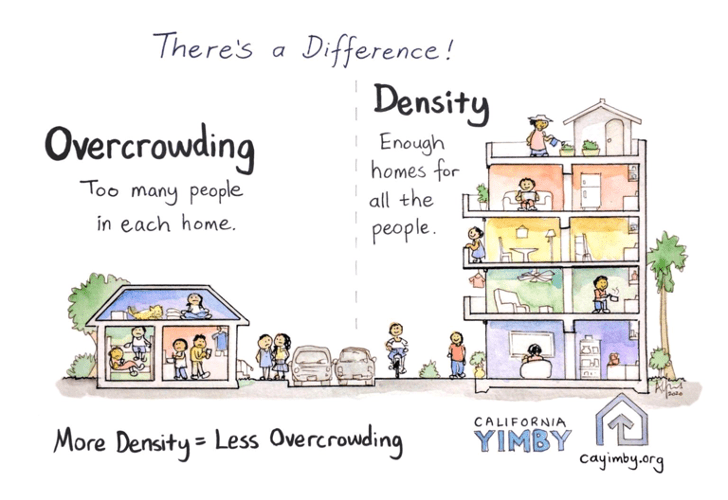

Face à la crise du coronavirus, les villes, et notamment les plus grandes et les plus denses, ont souvent été pointées du doigt. Le nombre de Franciliens quittant l’Île-de-France pour la province juste avant le confinement et les discours appuyés en faveur des villes petites et moyennes qui ont accompagné ce dernier semblent confirmer l’analogie faite entre épidémie et espace urbain – une analogie qui parcourt l’histoire de l’urbanisme et nourrie par des représentations profondément ancrées de ville nuisible et de campagne bénéfique à la santé [9]. Il faut toutefois noter que si certains Parisiens ont fui la ville, ce n’est peut-être pas tant par peur de la contagion que par désir de s’assurer un plus grand confort durant la période du confinement. Les villes sont-elles facteurs de l’épidémie ? Il est certain qu’elles ont participé, par leur rôle de commutateurs d’échelles, à la diffusion de l’épidémie : leur qualité de hub a permis l’arrivée de voyageurs sur le territoire et leur diffusion, et avec eux celle du virus. Toutefois, il est hasardeux d’affirmer que certaines typologies de villes participeraient davantage à la diffusion du virus que d’autres et de faire, en creux, le procès de la densité urbaine [10]. Comment expliquerait-on, dans ce cas, le nombre de cas de contamination plus limité dans certaines mégalopoles très denses que dans certains villages très peu denses du nord de l’Italie ? Il s’avère que la diffusion du virus dépend avant tout de l’intensité des contacts sociaux et de l’organisation de ceux-ci, notamment à travers la façon d’habiter et de pratiquer l’espace public [11] d’un côté (cf. l’importance des clusters familiaux, soulevant davantage de questions sur les typologies de logement que sur les typologies de villes) et du branchement sur des circuits de mobilité de l’autre – ce qui peut concerner tout autant le centre d’une métropole qu’une périphérie industrielle intégrée dans l’économie mondialisée, comme le montrent les premiers cas de contaminations en Bavière. Comme le soulignent les géographes Patrick Poncet et Olivier Vilaça, « la densité de la population ou la taille d’une agglomération donnent une vue borgne de la ville et de l’urbanité ; il faut aussi tenir compte de ce qu’on nomme les spatialités, c’est-à-dire les manières de vivre en ville, de la parcourir [12]». Ainsi, il est bien plus correct de dire que la ville en général (quelle que soit sa taille) est facteur de propagation de l’épidémie à partir du moment où elle met en rapport les gens ; dans cette perspective, seuls les lieux isolés – ou s’isolant pourraient espérer échapper complétement à l’épidémie. Ce fut la stratégie de certains villages chinois qui ont interdit l’entrée sur leur territoire d’étrangers pour se protéger, peu importe d’où ils venaient, de façon à éviter de faire entrer le virus. Cette figure de l’étranger porteur de virus parcourt l’histoire urbaine et répond au besoin de « trouver un coupable » que l’on retrouve face à chaque grande catastrophe : « nommer les coupables, c’était ramener l’inexplicable à un processus compréhensible » écrit Jean Dalumeau cité par le médecin Anne-Marie Moulin [13] et donc passer de l’angoisse (« plus difficile à supporter car elle porte sur l’inconnu ») à la peur (qui elle « a un objet déterminé auquel on peut faire face [14] »). Faire des grandes villes les coupables de l’épidémie permettrait donc de rétablir un semblant de maîtrise face à l’épidémie et d’agir sans tout attendre de la médecine : privilégier un nouveau modèle urbain.

Mais la ville n’est pas que facteur de ce risque sanitaire, elle est aussi un enjeu. C’est dans les villes que la mise à l’arrêt liée au confinement a été la plus nette et la plus brutale, notamment en raison de l’importance qu’y revêtent l’espace public et les espaces accueillant du public. Tout se passe comme si les villes s’étaient soudain trouvées débranchées : espaces publics vidés, transports en commun n’accueillant que quelques passagers, absence de bruit et de circulation… Le calme qui s’est abattu sur les villes et ses occasionnels aspects pittoresques – avec, par exemple, une faune s’appropriant les lieux vidés d’humains – ne doivent pas occulter les crises économiques et sociales que cette mise à l’arrêt a provoquées, révélant à quel point les villes sont des moteurs puissants de nos économies. Les villes apparaissent enfin comme des acteurs majeurs dans la lutte contre la crise sanitaire : elles ont permis d’organiser au plus grand nombre un accès aux soins, réalisant même la prouesse de transferts de malades entre hôpitaux surchargés et hôpitaux moins chargés, tout comme elles ont aussi garanti la sécurité alimentaire, du moins en Europe. La crise a toutefois mis au grand jour la question de la sécurité alimentaire et de la dépendance des villes à d’autres territoires pour leur approvisionnement et ainsi donné des arguments en faveur du localisme et du raccourcissement des chaînes d’approvisionnement. Comme le souligne Fabien Clavier la résilience du système serait davantage à trouver dans la « réconciliation des deux modèles urbains qui ont jalonné l’histoire urbaine européenne, celui de la “ville-place centrale”, au cœur de son hinterland, et celui de la “ville-réseau”, connectée aux nœuds d’échanges [15] » plutôt que dans leur opposition, source de vulnérabilité. Comme face à d’autres risques, face au coronavirus, les villes se révèlent donc tout à la fois facteurs de vulnérabilités et de robustesse.

CONCLUSION : COMMENT RÉDUIRE NOTRE VULNÉRABILITÉ ?

Le principal apport de la résilience face à la crise liée au coronavirus est l’occasion qu’elle nous donne de réduire certaines de nos vulnérabilités, directement révélées par la COVID-19 et notre (in-)capacité à y faire face. Quelques pistes peuvent être avancées pour les villes :

1/ Renforcer l’accès aux soins pour tous, tant en période de crise sanitaire (épuiser le réservoir de réplication) que hors épidémie, les plus vulnérables face aux épidémies étant aussi ceux qui souffrent de maladies chroniques et sont les plus éloignés des circuits de santé.

2/ Assurer la sécurité d’approvisionnement (hôpitaux et villes) et la continuité des chaînes logistiques pour limiter les dépendances en matière de stocks stratégiques.

3/ Renforcer le lien et les coopérations à différentes échelles dans une perspective de long terme, les liens entre personnes et la confiance en découlant étant un pilier essentiel de la résilience.

4/ Miser sur la connaissance et la recherche, d’une part, et sur la communication claire et compréhensible de tous de la connaissance, d’autre part, pour s’assurer de l’adoption des bons gestes et comportements en dehors d’une logique strictement punitive.

5/ Repenser les interfaces entre urbanisation et espaces naturels de façon à protéger la santé de façon plus globale [16].

Mais il est avant tout essentiel de faire émerger une culture du risque partagée, qui n’adviendra et ne sera efficace que si elle s’appuie sur une culture de la confiance : systèmes techniques et facteurs humains, systèmes collectifs et prise de décision individuelle doivent pouvoir être pensés ensemble et entrer en synergie.

[1] https://www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2018/09/Resilience_201809_WEB_VF.pdf

[2] Géraldine Djament-Tran, Antoine Le Blanc, Serge Lhomme, Samuel Rufat, Magali Reghezza-Zitt. Ce que la résilience n’est pas, ce qu’on veut lui faire dire. 2011.https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00679293/document

[3] Julie Hernandez « ReNew Orleans ? : Résilience urbaine, mobilisation civique et création d’un « capital de reconstruction » à la Nouvelle-Orléans après Katrina » http://www.theses.fr/2010PA100224

[4] https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/08/27/obama-attendu-a-la-nouvelle-orleans-dix-ans-apres-katrina_4737803_3222.html

[5] Chloë Voisin-Bormuth, La résilience urbaine au défi de la crise sanitaire, conférence donnée dans le cycle 30 minutes pour Demain, Leonard – https://www.lafabriquedelacite.com/publications/la-resilience-urbaine-au-defi-de-la-crise-sanitaire-par-chloe-voisin-bormuth-30-minutes-pour-demain/

[6] https://www.institutmontaigne.org/blog/coronavirus-lasie-orientale-face-la-pandemie-coree-du-sud-depistages-investigations-ciblees-et-la

[7] https://coronavirus.jhu.edu/map.html

[8] https://www.courrierinternational.com/une/sante-coronavirus-une-course-au-vaccin-semee-dembuches

[9] https://www.aefinfo.fr/acces-depeche/624023

[10] https://www.lafabriquedelacite.com/publications/derriere-les-mots-la-densite/

[11] https://www.lafabriquedelacite.com/publications/une-rue-nommee-desir/

[12] https://www.liberation.fr/debats/2020/04/03/la-ville-protege-t-elle-des-epidemies_1784045

[13] https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/14/anne-marie-moulin-les-reactions-irrationnelles-sont-le-lot-de-toutes-les-epidemies_6029505_3232.html

[14] Ibid.

[15] https://www.lafabriquedelacite.com/publications/derriere-les-mots-la-securite-alimentaire/

[16] Cf. approche One Health de l’OMS https://www.who.int/features/qa/one-health/fr/

Retrouvez cette publication dans les projets :

-

À travers les villes en criseLa Fabrique de la Cité veut aujourd’hui jouer tout son rôle dans la construction du socle d’idées sur lequel faire vivre et bâtir les systèmes urbains à l’ère de la première pandémie du XXIe siècle.

-

La résilience urbaineDevoir faire face aux mutations et aux chocs fait partie de la réalité des villes depuis toujours. Avec la résilience, comment développer la capacité de rebond et d’adaptation des villes ?

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Derrière les mots : la relance

Derrière les mots : la densité

Virage à 180°

Derrière les mots : la sécurité alimentaire

Derrière les mots : la smart city

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.