Derrière les mots : la smart city

Depuis la première mention de smart city par Bill Clinton, quinze ans se sont écoulés. Malgré sa large diffusion à la plupart des territoires urbains et la très grande diversité de ses déclinaisons, la smart city continue d’être évoquée au singulier. Pourtant, la circulation globale de la smart city n’a pas empêché son adaptation à des contextes très variés qui rendent difficile une définition générique et uniforme. De quoi la smart city est-elle le modèle ? Plus qu’un objet technologique, la smart city ne serait-elle pas un processus politique ?

Du smart à la smart city

Apparue dans les années 2000 par l’entremise de stratégies d’acteurs privés, dont IBM, et l’incitation d’acteurs gouvernementaux, l’idée de smart cityse globalise à partir de 2008 [i], sans toutefois donner lieu à une définition consensuelle. A ses débuts, le champ lexical du smart n’est, en outre, pas uniformisé : rien qu’en Asie, on distinguait ainsi les programmes japonais des smart communities, hong-kongais des wize cities, sud-coréen des U-cities, chinois des zhìhuì chéngshì ou indien des smart cities. Tous constituent une variante plus ou moins éloignée de la formalisation américaine de la smart city, elle-même assez floue et protéiforme.

Lorsqu’IBM formalise sa proposition industrielle d’optimisation du fonctionnement des systèmes urbains au tournant de l’année 2008, il est question non pas de smart city mais de smarter city, soit d’une ville « plus » intelligente. L’usage du comparatif suppose qu’il existait déjà ce qu’IBM et d’autres acteurs nord-américains considéraient comme des villes smart, qu’il convenait d’améliorer.

Aux États-Unis, le terme « smart » est en effet utilisé dans le champ des études urbaines et de l’aménagement depuis plusieurs décennies. Ainsi apparaît dans les années 1970 la notion de smart growth [ii], portée par un courant politique progressiste (dit du New Urbanism) qui entend mettre un terme à l’étalement urbain imputable à l’usage généralisé de la voiture. La smart growth s’inscrit alors dans une réflexion sur les déterminants d’une croissance urbaine durable avant l’heure, au moment où les villes américaines connaissent une suburbanisation importante. En proposant un nouveau projet industriel de smarter city en 2008, IBM s’inscrit ainsi dans une histoire longue de l’usage du champ sémantique du smart dans le secteur de la fabrique de la ville.

Ce recours par IBM au comparatif s’explique également par un autre facteur plus récent. En 2005, l’ancien président américain Bill Clinton soufflait déjà l’idée d’une smart city à John Chambers, président de Cisco, géant américain de l’informatique et fabricant (entre autres) d’équipements pour réseaux numériques. Pressentant la convergence de deux révolutions majeures du 21ème siècle, l’urbanisation massive et la diffusion rapide des technologies de l’information, Bill Clinton entendait ainsi appeler un acteur clé de l’économie nationale à se positionner sur un marché encore indéterminé. Cisco entama en réponse une dynamique de recherche préliminaire, dotée d’un budget de 25 millions de dollars.

En 2008, plusieurs événements majeurs incitent IBM à entrer dans la course : la population urbaine mondiale dépasse la population rurale [iii]; le nombre d’objets connectés dépasse celui des êtres humains ; le nombre de lignes à haut débit sur mobile excède celui des lignes fixes ; les premiers iPhoned’Apple font leur apparition sur le marché encore récent des smartphones; la crise de 2008 frappe durement le monde et appelle une mutation urbaine majeure. C’est en outre à ce moment-là que paraît l’ouvrage pionnier du chercheur Anthony Townsend : Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia [iv], qui pose les bases d’une réflexion sur ce nouveau modèle de ville qu’est la smart city, entendue toutefois déjà au pluriel.

Ainsi, lorsqu’IBM formalise sa stratégie de smarter cities, le géant américain reprend le terme préexistant de « smart » en s’inscrivant dans le temps long des modèles de croissance urbaine nord-américains (comme celui du New Urbanism et de la smart growth), tout en cherchant à se positionner à plus court terme vis-à-vis de concurrents directs. L’usage du comparatif « smarter » relève, de ce fait, d’une stratégie de marketingvisant à suggérer que la proposition d’IBM serait plus avancée que celles de concurrents comme Cisco, tout en intégrant l’existant – les courants de pensée sur le smart, « augmentés » de la couche numérique.

Quelle(s) définition(s) et quelle(s) approche(s) de la smart city ?

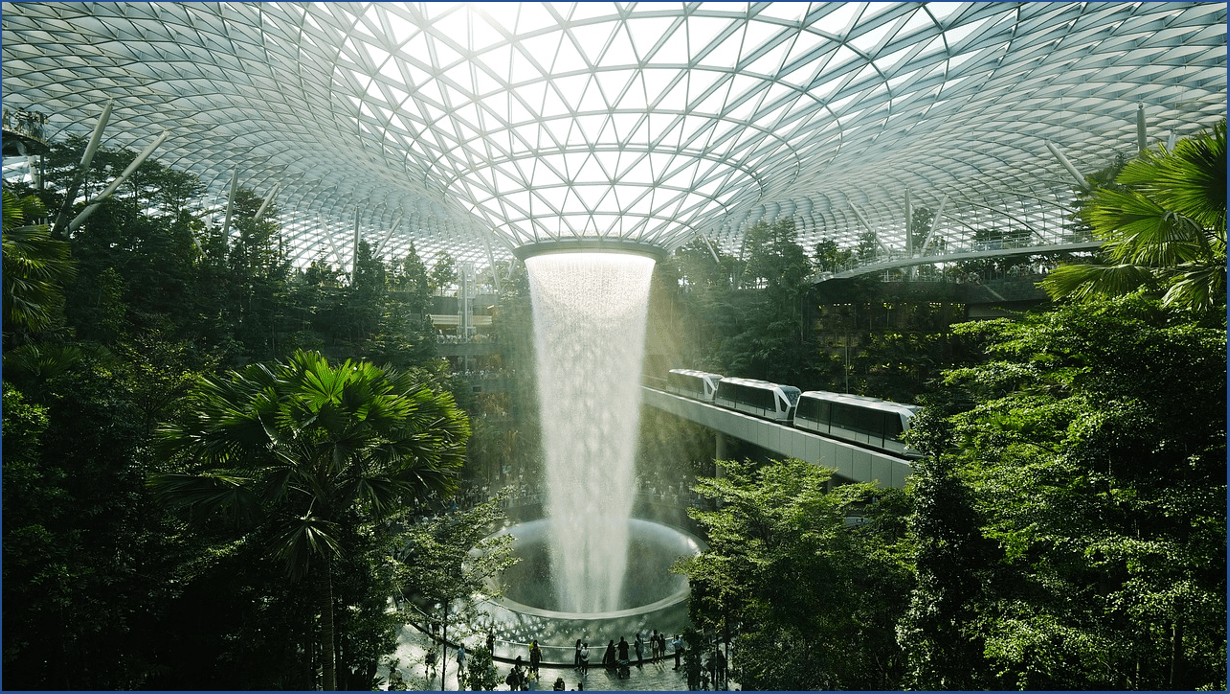

La smart city est partout : Singapour, Séoul, Barcelone, Berlin, Boston, Shenzhen, Medellin… De très nombreuses villes françaises ont également initié des projets de smart city, quelle que soit leur taille : Paris, Nice, Lyon, Dijon, Béthune ou Issy-les-Moulineaux… Malgré la très grande diversité des expérimentation, un consensus émerge aujourd’hui autour de l’idée qu’au cœur de la smart city se trouve l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), des outils numériques et du traitement de grands ensembles de données au nom d’une gestion urbaine plus performante.

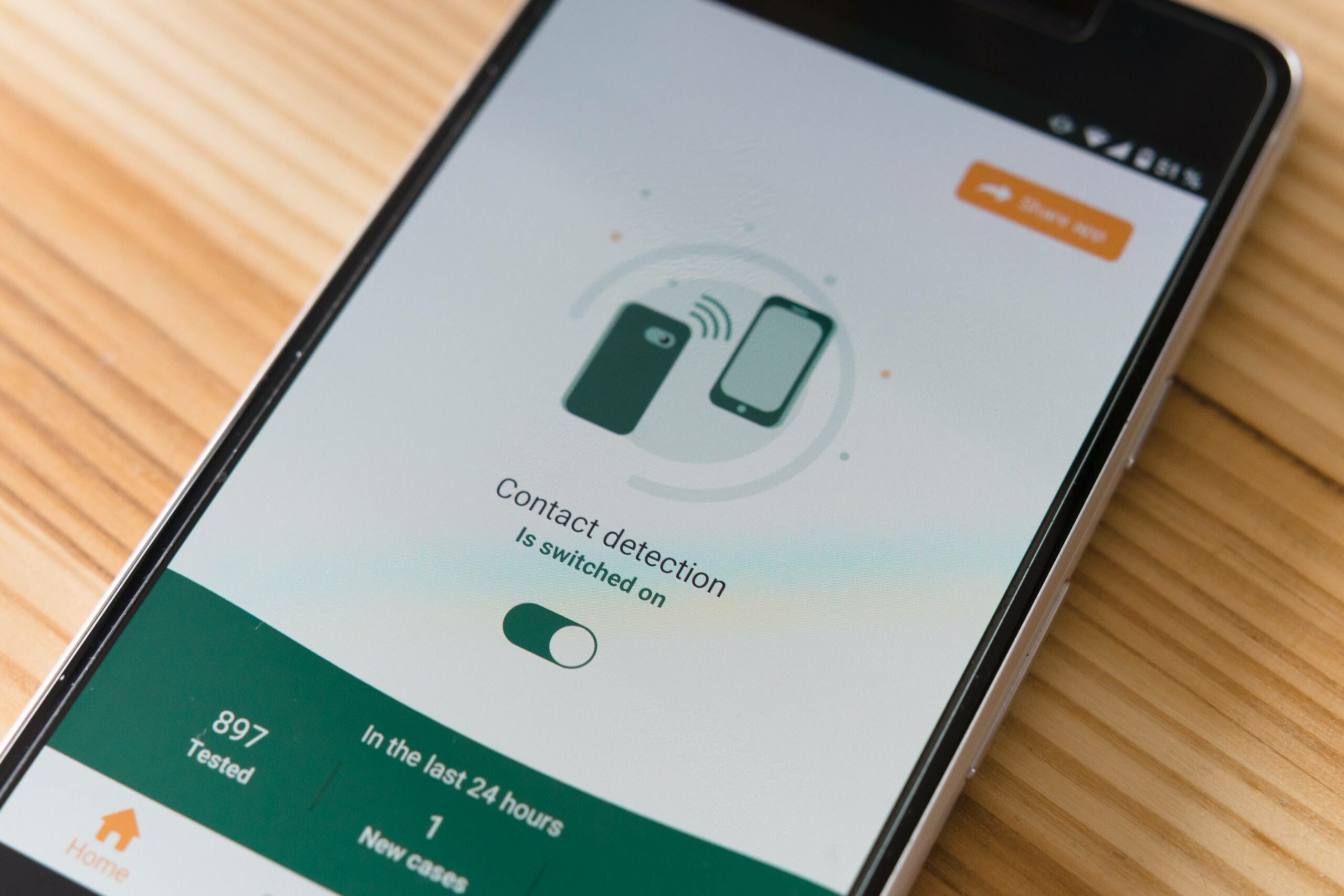

Pour Michael Batty, professeur à University College London, les smart cities sont ainsi des villes structurées par la genèse, la collecte, la gestion et le traitement instantanés et automatisés du big data et des données urbaines produits en permanence par la technologisation des espaces et des réseaux urbains [v]. Dans cette acception, la smart city repose sur l’usage massif de l’informatique, des supercalculateurs et des capteurs disséminés dans l’espace, qui permettent de connaître et de gérer les systèmes urbains à très court terme. Les discours institutionnels reconnaissent l’importance de ces aspects technologiques. Un document préparatoire à la conférence Habitat III, en 2016, mentionne à ce titre que les concepts basés sur les TIC, tels que le big data, l’open data, l’Internet des objets (IoT), l’accessibilité et la gestion des données ou encore les réseaux de capteurs sont essentiels dans les villes intelligentes et durables[vi]. Pour le Parlement européen, une smart city utilise des solutions fondées sur les TIC, dans une dynamique partenariale, afin de résoudre un ensemble de problèmes publics [vii].

Si cette définition ne fait pas l’unanimité et est considérée comme trop restrictive (c’est le cas de certains positionnements en Inde par exemple, où la smart city revêt parfois la dimension d’une politique d’aide au développement local dans laquelle le numérique est très secondaire), de nombreux chercheurs, comme Antoine Picon, mettent en garde contre l’écueil que constituerait l’usage d’une définition trop large de la smart city, qui diluerait « l’impact incontestable d’une série de développements technologiques »[viii]. Une définition de la smart cityrestreinte au déploiement du numérique en ville permet de s’interroger sur l’usage de ces technologies ainsi que leurs éventuelles dérives sécuritaires voire autoritaires, à travers, par exemple, le recours aux technologies de reconnaissance faciale en Chine ou encore à Nice.

Les sciences sociales quant à elle se sont saisies de la question de la smart city il y a une dizaine d’années, dans le sillage de réflexions sur les notions connexes de ville connectée (wired), informationnelle ou encore durable. Leurs définitions, leurs approches, leurs analyses de la smart city sont marquées par une forte hétérogénéité. Leurs questionnements portent notamment sur le rôle des labels dans l’attractivité des villes, l’évolution des rapports entre capitalisme et urbanisation que la smart city provoque en métamorphosant les logiques de production de la ville ou encore la porosité de la frontière public/privé, voire la notion même de service public, face au constat d’une place croissante du secteur privé dans la conception des stratégies urbaines locales, notamment à travers la collecte et l’exploitation des données urbaines.

Au milieu du foisonnement des analyses académiques, il est cependant possible de distinguer quatre approches principales de la smart city :

- Une approche technique du numérique, qui conçoit la smart city comme un moyen de rationalisation de l’urbain et de sa gestion.

- Une approche en sociologie des sciences et des techniques, qui voit en elle un mouvement de complexification de la gouvernance des villes née des effets non maîtrisés de la diffusion du numérique et de ses usages.

- Une approche plus centrée sur les habitants, qui tend à considérer la smart city comme le lieu de renouvellement de la démocratie. Dans cette optique, planificateurs et chercheurs prêtent tout particulièrement attention aux « civic tech», dont l’objectif affiché est de renforcer le lien démocratique entre habitants et pouvoirs publics. Plus largement, il s’agit aussi de s’intéresser aux dispositifs participatifs rendus possibles par les outils numériques.

- Enfin, une approche critique replace la smart city dans les dynamiques de l’économie mondiale. Elle suggère que les projets qui en résultent participent à la pérennité d’un référentiel mondial

Penser la smart city au pluriel : pour une anthropologie culturelle du modèle

Quand on parle de la smart city, on l’évoque souvent au singulier, comme si le modèle s’imposait en soi, sans doute en raison des approches génériques qui caractérisent, à l’origine, sa formalisation par les grands groupes de la tech étasunienne. Pourtant, sa circulation globale ne peut faire l’économie du constat de son adaptation à des contextes très variés : de la mission indienne pour les cent smart cities, aux expérimentations japonaises, européennes, sud-coréennes, africaines ou latino-américaine, la smart city n’est plus une évidence, tant se sont hybridées et mélangées ses multiples déclinaisons ou interprétations nationales et locales.

L’erreur d’une vision homogénéisante est sans doute d’avoir considéré un capteur comme simplement un capteur, plugable et déplugable n’importe où selon n’importe quelle modalité technique. Or, un capteur n’est pas un objet hors sol, c’est aussi un concentré de culture : culture de l’ingénieur qui le conçoit (innovation) ; culture de l’urbaniste qui pense la ville – objet culturel et politique par excellence – où il est implémenté (urbanisation) ; culture de l’usager, enfin, qui l’utilise et interagit au quotidien (usage). A ce titre, un Européen et un Chinois ne se comportent pas de la même façon face aux capteurs vidéo par exemple, expliquant en partie – en partie seulement – les traitements politiques très contrastés de la reconnaissance faciale qui sont fait au sein de l’Union Européenne et de la République Populaire de Chine.

La culture infléchit les approches des technologies numériques et leur implémentation urbaine. Chaque smart city est à ce titre unique et répond à des cultures d’aménagement radicalement diversifiées. C’est pourquoi, une même smart city ne peut être dupliquée industriellement à l’infini quel que soit les territoires et les villes concernés par sa mise en place sans une vaste réflexion d’adaptation et de transformation aux injonctions du local. En un mot, la smart city est d’abord un produit politique et culturel avant d’être un objet technologique. Derrière un idéal générique que l’on ne rencontre finalement nulle part véritablement, la smart city est fondamentalement une construction contextualisée, inscrite dans des territoires et la singularité de leurs multiples enjeux, à commencer par les jeux d’acteurs qui les animent.

Vers un urbanisme algorithmique : le retour de l’aménagement rationnel[ix] ?

Dans un nombre croissant de villes, dont Dijon constitue l’un des exemples français les plus aboutis, la numérisation des méthodes de planification et de gestion de la ville correspond à un retour à un urbanisme d’expertise, un temps concurrencé par l’urbanisme participatif du développement durable plus en retrait au tournant des années 2020. Il s’agit ici d’un renouveau de la planification rationnelle, d’approche top-down et techniciste. La déclinaison numérique de cette approche prend sa source dans l’application de la cybernétique au domaine de l’aménagement urbain telle qu’on l’observe dans les années 1960 avec les control rooms mises en place à Los Angeles ou à Buenos Aires pour visualiser et contrôler les événements urbains. IBM en particulier reprend cette posture et cette démarche en 2010, avec l’inauguration d’un centre d’opération à Rio de Janeiro.

Ce retour de la planification rationnelle permise par le numérique et l’aménagement de centres de contrôle réactive le comprehensive planning de l’École de Chicago, urbanisme total (et parfois potentiellement autoritaire) qui cherche à intégrer dans une même vision toutes les composantes de la ville, dont la complexité est alors maîtrisée par le biais d’une décomposition en systèmes et sous-systèmes intégrés. Dans ce régime d’aménagement, les enjeux urbains sont traités par l’accumulation et la centralisation d’un grand nombre de données qui permet de connaître en temps réel l’état des infrastructures, des services, des usages et des populations. Les réponses apportées aux éventuels problèmes (de trafic, d’exploitation, de criminalité…) sont essentiellement techniques et participent de l’établissement de nouveaux régimes de vérité (c’est-à-dire l’ensemble des éléments de connaissance présentés comme véridiques par les institutions et communément admis comme tels par la population) liés à la mise en données de la ville et à l’exploitation mathématisée de l’urbain.

La gouvernance urbaine se transforme elle aussi pour tendre vers une forme de gouvernement par les nombres, fondée sur trois principes : (1) le recours à des traitements statistiques complexes, adossés à des prétraitements algorithmiques de l’information et des modélisations numériques du fonctionnement urbain ; (2) une tendance à la bureaucratisation de la planification et de la gestion de l’urbain, fondée sur la figure de l’expert, de plus en plus restreinte à celles de l’ingénieur informatique et du data scientist ; (3) une focale portée non pas sur les sujets et les événements (par exemple, l’entrée sur une ligne de métro londonien d’un usager de la carte Oyster) mais sur leurs interactions et leurs relations (le comportement des milliers d’individus sur l’ensemble du réseau de métro londonien et son évolution en temps réel). L’urbanisme algorithmique est ainsi fondé sur une multitude de nouveaux systèmes automatiques de modélisation numérique des comportements des individus et des événements (accidents, retards, vols, incendies, fuites de gaz…) à distance et en temps réel.

La ville des plateformes, nouvelle frontière problématique de l’aménagement

L’arrivée des plateformes numériques dans le champ de l’aménagement, de la gestion et des usages urbains a grandement transformé les jeux d’acteurs traditionnels et les business models. Les plateformes numériques renouvellent l’acte commercial : la création de valeur s’y effectue sans apport en capital ni investissement, sauf de la part de l’exploitant de la plateforme qui en détient l’algorithme. En outre, dans le cadre de l’économie de plateforme, présentée à l’origine par ses principaux représentants comme faisant partie de l’économie du partage, le positionnement de la puissance publique a évolué vers plus de régulation des usages de l’espace public, ce dernier étant surtout considéré comme un immense marché par les plateformes. L’activité des plateformes numériques a ainsi de nombreuses conséquences économiques et politiques.

En raison de la fréquente implantation de leurs sièges sociaux dans des pays à la fiscalité avantageuse, les plus grandes plateformes rapportent peu aux États et collectivités locales des territoires au sein desquels elles opèrent. Ce point, qui pourrait paraître éloigné des conséquences spatiales proprement dites, est au contraire au cœur de nombreux débats d’aménagement : en effet, alors que les besoins qu’engendre l’activité des plateformes en termes d’équipement urbain (piste cyclable, infrastructures de transport, alimentation énergétique…) sont conséquents, leurs contributions très modestes aux budgets publics suscitent le débat.

Par ailleurs, les plateformes transforment la relation prestataire-client en jouant le rôle de l’intermédiaire et du tiers du confiance. À ce titre, la désintermédiation – anglicisme souvent utilisé pour qualifier la disparition du rôle des intermédiaires dans une relation transactionnelle entre clients et fournisseurs – permet une transaction dite « directe » : grâce au numérique, les plateformes court-circuitent les intermédiaires traditionnels. Or, dans l’économie de plateforme comme dans l’économie numérique, la désintermédiation ne se traduit pas, la plupart du temps, par la suppression d’une strate intermédiaire entre l’usager et le service ou entre deux usagers. On y observe plutôt une forme de récupération des fonctions d’intermédiation par les acteurs du numérique à partir de l’application digitale par laquelle s’effectue l’acte marchand et transitent les données afférentes. La désintermédiation est donc en fait un détournement numérique ou une récupération de l’intermédiation par les acteurs du secteur. Renforcée par un « effet club » qui rend les applications de plus en plus incontournables au fur et à mesure que leur utilisation croît et se généralise, la désintermédiation conduit donc, de fait, à produire des positions monopolistiques d’un genre nouveau.

La smart city s’inscrit dans une grammaire de l’urbain qui a une historicité longue et remonte aux années 1970. Extra-européen depuis le départ, l’ensemble des postures, des modèles, des façons de penser et de concevoir l’urbain présupposé dans le champ lexical du smart est d’abord fondamentalement nord-américain. Bénéficiant d’une fenêtre d’opportunité inédite en 2008, IBM en reprend la terminologie avec son projet industriel de smarter city. Son activité internationale permet alors de la globaliser rapidement.

Parmi la diversité des approches de la smart city, une approche techno-centrée et data-centrée retient de plus en plus l’attention des experts, des politiques et des aménageurs : cette dernière restreint les déclinaisons de smart city à un espace urbain tout ou partie structuré par la production, la collection, l’analyse et la gestion de données produites en permanence et en temps réel par d’innombrables capteurs connectés disséminés dans les infrastructures urbaines, les espaces, les bâtis et jusque sur les habitants (smartphone, smart watch…). Bien que restrictive, cette définition a le mérite de distinguer les smart cities d’autres modèles de ville préexistants, comme les villes durables, les villes créatives ou les technopôles, ainsi que de propositions alternatives pour lesquelles le numérique semble secondaire.

[i] Sur l’importance de 2008, voir le point de vue d’expert d’Antoine Courmont que La Fabrique de la Cité a publié en novembre 2019 : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/gouverner-la-ville-par-avec-les-donnees-numeriques-la-grande-disruption-entretien-avec-antoine-courmont/

[ii] AvinUri P. et HoldenDavid R., 2000, Does Your Growth Smart? To Fight Sprawl, You Have to Measure It. Planning, vol. 66, pp. 26-29.

[iii] Voir le World Population Prospects, the 2008 revision, des Nations Unies : https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/trends/population-prospects.asp

[iv] Townsend A. M., 2008, Smart Cities – Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, W. W. Norton & Company, 416 p.

[v] Batty M., 2013, Big Data, Smart Cities and City Planning, Dialogues in Human Geography, n°3-3, pp. 274-279.

[vi] Document de cadrage sur les smart cities pour Habitat III, 31 mai 2015.URL : http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-Issue-Paper-21_Smart-Cities-2.0-2.pdf

[vii] Voir le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en(consultation en février 2020).

[viii] Picon A., 2016, L’avènement de la ville intelligente, Societes, n° 132-2, pp. 9–24.

[ix] Voir Douay N., 2018, L’urbanisme à l’heure du numérique, Paris, ISTE Editions.

Retrouvez cette publication dans les projets :

-

À travers les villes en criseLa Fabrique de la Cité veut aujourd’hui jouer tout son rôle dans la construction du socle d’idées sur lequel faire vivre et bâtir les systèmes urbains à l’ère de la première pandémie du XXIe siècle.

-

Smart citiesAvec ce nouveau projet d’étude, La Fabrique de la Cité se propose de mettre en discussion les grandes approches de la "smart city" apparues depuis le tournant des années 2010.

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Derrière les mots : la relance

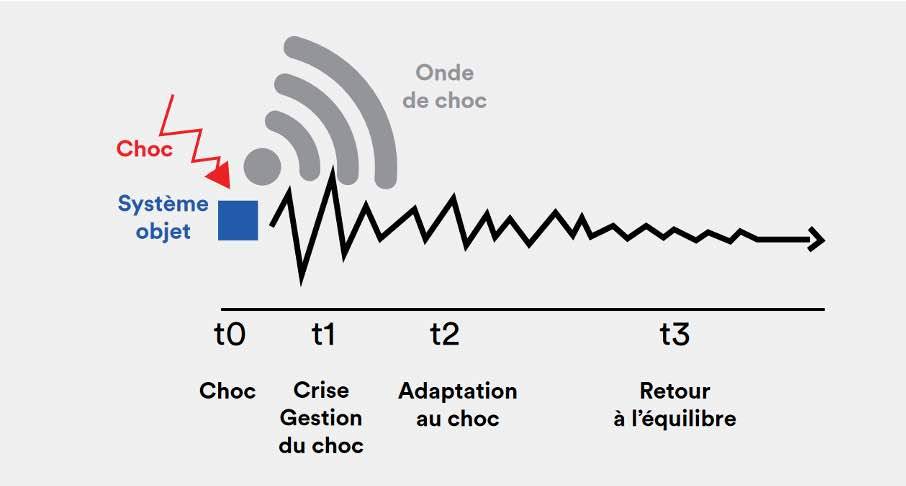

Derrière les mots : la résilience

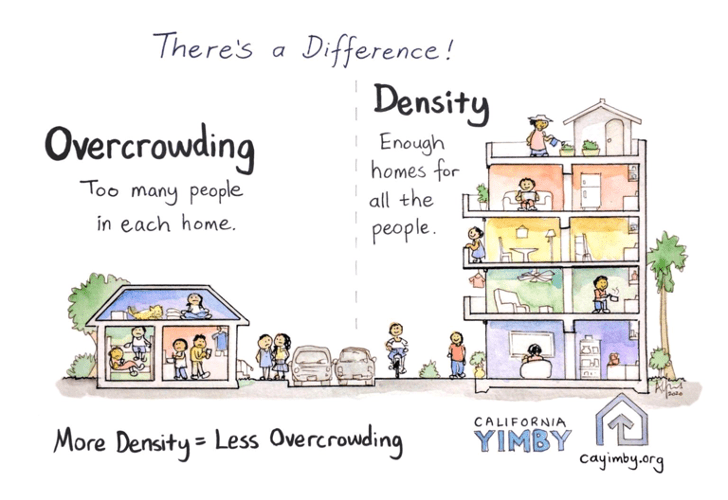

Derrière les mots : la densité

Virage à 180°

Derrière les mots : la sécurité alimentaire

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.