Embrasser la complexité : comment Singapour est devenu Singapour

« À Sméraldine, ville aquatique, un réseau de canaux et un réseau de rues se superposent et se recoupent. […] et comme à Sméraldine le chemin le plus court d’un point à un autre n’est pas une droite mais une ligne en zigzags ramifiée en variantes tortueuses, les voies qui s’offrent aux passants ne sont pas simplement deux, il y en a beaucoup, et elles augmentent encore si on fait alterner trajets en barque et passages à pieds secs ». – Italo Calvino, Les Villes invisibles

Les villes ne sont pas de longs fleuves tranquilles. Elles sont faites d’événements inattendus et de parcours insoupçonnés. Elles sont la somme des possibilités offertes par un territoire et son aménagement, par les usages et les échelles de temps. La complexité diffère du compliqué. Est complexe ce qui n’est pas linéaire, ce qui n’est pas prévisible et c’est là-même ce qui constitue le propre de nos sociétés. La complexité est systémique et, de ce fait, est inhérente aux villes qui impliquent des échanges et flux de personnes, de connaissances, d’argent et de biens[1]. Les Villes invisibles[2] d’Italo Calvino fait le récit de la vie imprévisible de Sméraldine, ville aquatique, où « un réseau de canaux et un réseau de rues se superposent et se recoupent. […] et comme à Sméraldine le chemin le plus court d’un point à un autre n’est pas une droite mais une ligne en zigzags ramifiée en variantes tortueuses, les voies qui s’offrent aux passants ne sont pas simplement deux, il y en a beaucoup, et elles augmentent encore si on fait alterner trajets en barque et passages à pieds secs ». L’auteur offre dans ce passage la représentation même de la complexité d’une ville dans tout ce qu’elle a de plus vivant, de plus sophistiqué, et qui pourtant défie les règles de la simplicité en ignorant le chemin qui, à première vue, semble le plus court.

Le voyage vers le Singapour moderne commença en 1819, quand un petit village de pêcheurs fut transformé en port par les Britanniques, ouvrant par le détroit de Malacca une nouvelle route maritime à la Compagnie britannique des Indes orientales. Sa rencontre avec la complexité ne tarda pas car, pour satisfaire les ambitions commerciales des Britanniques, la ville fit appel à l’immigration venue d’Asie du Sud-Est, de Chine et d’Inde. C’est sur le front de mer puis dans l’arrière-pays, autrefois une jungle luxuriante métamorphosée par la suite en vastes plantations, que se côtoyaient des hommes de tous horizons, parlant une multitude de langues, adorant diverses divinités dans des rues improvisées. Mais en Europe, le siècle des Lumières avait laissé des traces et en 1822, le Jackson Plan, dessiné par les Britanniques, distingua les quartiers selon les secteurs d’activité et l’origine des travailleurs. Nonobstant l’héritage durable de ce plan, la réalisation des desseins se heurte toujours à l’épreuve du temps et des usages : si les institutions de pouvoir et de culture se concentrent principalement dans la ville européenne à l’architecture néoclassique et néo-palladienne, il n’est pas rare, au détour d’une rue du quartier chinois, d’entrevoir, coincé entre deux shophouses, un temple bardé de divinités hindoues aux couleurs chatoyantes. L’invention de l’automobile, de la conserve, des nouveaux procédés de transformation du caoutchouc, puis l’ouverture du canal de Suez en 1869 consacrèrent Singapour comme clé de voûte du commerce en Asie du Sud-Est.

L’occupation japonaise de 1942 à 1945 entama la légitimité des Britanniques à gouverner l’île. Des partis politiques anticoloniaux émergèrent et obtinrent une autonomisation progressive de la ville. En pleine guerre froide, les factions de gauche revendiquant l’usage de langues chinoises contre la suprématie de l’anglais, perçues comme une menace au libéralisme occidental, furent réprimées ; c’est en 1954 que naquit le People’s Action Party, parti anticolonial et anglophone mené par celui qui devint en 1965, à l’issue de la proclamation d’indépendance, le père fondateur de Singapour : Lee Kuan Yew.

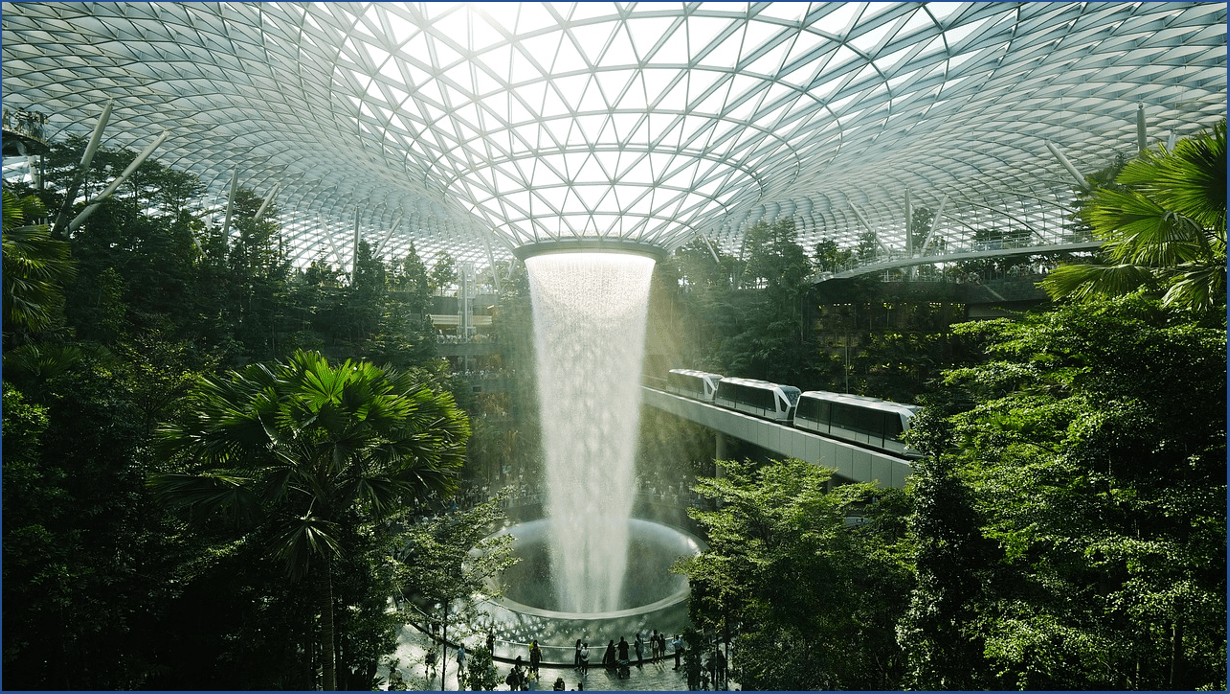

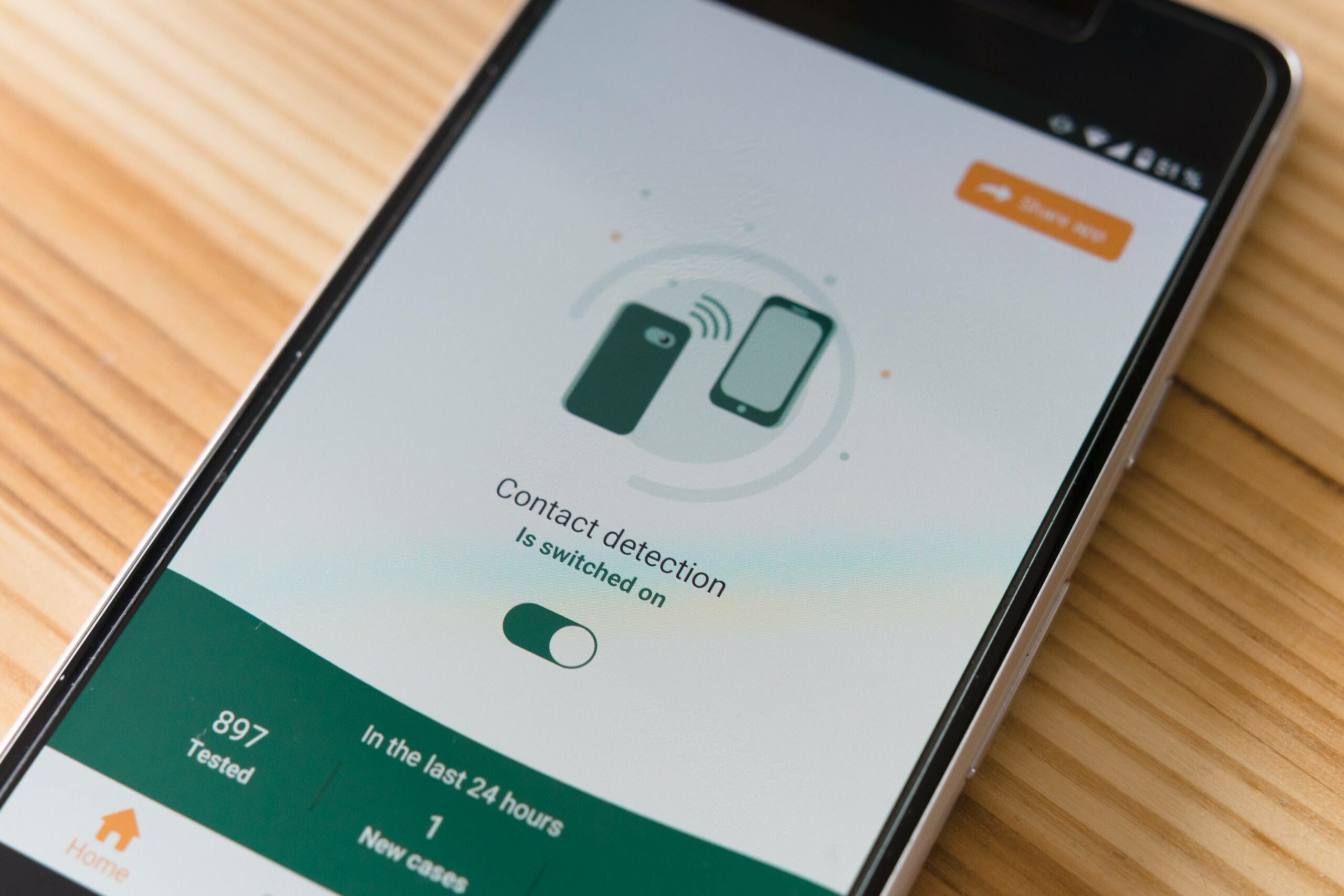

Les années postindépendance se succédèrent au rythme frénétique du ballet des grues et des bétonnières. Il faut construire vite et haut pour loger une population croissante ; il faut construire vite et haut pour satisfaire les ambitions de développement. Devenu place financière de rang mondial et surnommé la petite Suisse d’Asie, Singapour fut déclarée par la Banque mondiale « pays à haut niveau de revenus » en 1987. La crise financière asiatique de 1997 ne freina le développement singapourien que pour mieux parachever la transition vers une économie du savoir. L’éclatante réussite de Singapour se traduisit par l’extension de son business district, avec l’ouverture du Marina Bay Sands en 2010, et par la nomination des Botanic Gardens au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015. Aujourd’hui, la superposition d’une couche numérique à la ville physique accélère l’expérience citadine. Cette accélération est exacerbée par les algorithmes, réduisant considérablement le temps d’appréhension et d’adaptation des gouvernements et des administrés[3]. La « smart city », aussi efficace qu’on la dit, annonce une nouvelle ère de la complexité.

Le titre anglais du chapitre « Trading Cities » des Villes invisibles fait écho au fondement marchand de la réussite de Singapour. Mais il ne traduit pas la richesse de ce qu’offre une ville ; Italo Calvino parle plus largement des échanges, « le città e gli scambi » en version originale. Le Singapour moderne est par essence une terre de métissage et sa langue, ou peut-être ses langues, est à l’image de son histoire. Dans celles-ci se cache une subtile complexité ; dans la vie comme à la ville, Singapour offre un savant mélange de malais, d’idiomes chinois et indiens, de créole peranakan et d’anglais, que l’on retrouve dans sa toponymie : Fort Canning Hill jouxte Dhoby Ghaut (en hindi, « le blanchisseur sur les marches du fleuve ») ; quant à Jalan Bukit Merah (« la rue de la colline rouge » en malais), elle délimite le quartier de Tiong Bahru union de thiong (« cimetière » en chinois hokkien) et de bahru (« nouveau » en malais).

Singapour est-il seulement cette ville droite, logique et efficiente, comme le laisse croire son Central Business District de verre et d’acier où fourmillent des hommes et des femmes pressés, reliés au monde par leur smartphone ? Son portrait ne pourrait se résumer à celui de cette cité globalisée. À qui sait le suivre, Singapour offre de multiples visages, toujours cosmopolites, et entraîne dans ses dédales, à travers les quartiers traditionnels chinois, malais et indiens comme à travers les towns, qui ont éclot à partir des années 1970, pour découvrir les vies locales telles qu’elles s’épanouissent à quelques encablures du centre d’affaires.

[1] Ho, P. (2017). The black elephant challenge for governments. Retrieved from https://www.straitstimes.com/opinion/the-black-elephant-challenge-for-governments

[2] Calvino, I. (2006). Invisible cities. Orlando, FL [etc.]: Harcourt.

[3] Ho, P. (2018). Conference: Complexities of Time – Opening address. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=-cSpNNK2SEs

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Oslo : à l’avant-garde de la décarbonation urbaine

« L’incertitude de certains sinistres tend à devenir une quasi-certitude » Joël Privot

Le regard d’Etienne Achille sur Lisbonne

Développement portuaire et croissance urbaine : deux mouvements contraires ?

Un front d’eau, des attentes multiples : quels arbitrages ?

Portrait de Lisbonne

Sobriété foncière et accès au logement : une nouvelle équation à inventer

Helsinki : planifier l’innovation et la résilience

Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.