L’art de gouverner les transitions : la territorialisation

Note préalable

En 2023, Acadie, David Djaïz et La Fabrique de la Cité lançaient une nouvelle recherche-action, « L’art de gouverner les transitions », à partir d’un constat : si l’importance des enjeux écologiques est aujourd’hui plus visible et mieux comprise, les réponses apportées par les démocraties européennes pour les traiter demeurent insuffisantes. La transition écologique ne met pas simplement à l’épreuve notre lucidité quant aux bouleversements écologiques en cours, ni même notre volonté à changer nos modes de vie et de production, mais nécessite l’invention d’un nouvel art de gouverner, qui reconsidère le rapport au temps, aux territoires et aux acteurs des politiques.

Un séminaire structuré en séances thématiques a été organisé dans cette optique au cours de l’année 2023. Les synthèses de chaque séance sont accessibles à l’adresse suivante : https://www.lafabriquedelacite.com/projets/ lart-de-gouverner-les-transitions/

Ce rapport synthétise les travaux de la deuxième année de cette recherche-action, centrée sur un enjeu spécifique, la territorialisation des transitions, mobilisant trois terrains d’études, Montbrison, Libourne et Grand Paris Sud.

Les propos tenus dans les pages qui suivent n’engagent que leurs auteurs (Sacha Czertok, Charlotte Desjuzeur et Xavier Desjardins). Ils tiennent à remercier tout particulièrement les élus, techniciens et autres acteurs des territoires ayant rendu possibles les études de terrain.

Les cartes et cartographies d’acteurs figurant dans ce rapport ont été réalisées par Acadie (respectivement par Solange Kim et Charlotte Desjuzeur). Son édition et sa diffusion sont assurées par La Fabrique de la Cité.

Introduction

Près de deux ans après son lancement, le constat à l’origine du projet « L’art de gouverner les transitions » garde (hélas) toute sa pertinence. L’insuffisance des actions mises en œuvre pour la réussite des transitions, leur conflictualité, et l’écart entre l’ampleur des défis à relever et leur politisation font courir à nos sociétés un double risque : ne pas réussir les transitions écologiques, et instiller le doute sur la puissance des démocraties, puisqu’elles se verraient incapables de répondre à ce nouveau défi.

Le séminaire, porté conjointement par Acadie, David Djaïz et La Fabrique de la Cité pour lancer cette recherche-action, aura permis après six séances de mettre en lumière des enjeux de gouvernance propres à six secteurs des transitions (forêt, eau, sols, énergie, mobilités), sans occulter la dimension théorique qui les sous-tend parfois. Les valeurs qui meuvent les différentes sphères d’acteurs, l’historique des conflits qui les marquent, les limites des modèles économiques actuels de certains secteurs, les expérimentations et changements de paradigme à l’œuvre avec certains dispositifs publics nationaux ou locaux ont été relevés et discutés à cette occasion.

Partant de ces réflexions, l’ouvrage La révolution obligée1 a cherché à spécifier les contours d’une transformation écologique européenne et propose un « mode d’emploi » qui intègre l’impératif démocratique (nouvel imaginaire de la solidarité, écologie par le contrat, ajustements décentralisateurs, mise en place d’outils et de mesures au service de cette transformation…).

Toutefois, du fait de l’orientation thématique donnée aux séances du séminaire et de la dimension nationale voire européenne privilégiée dans les discussions, un aspect décisif de cette nouvelle gouvernementalité (ou “art de gouverner”) n’a pu être abordé qu’en creux : la territorialisation des transitions, c’est-à-dire l’articulation sur un territoire entre les différentes politiques sectorielles des transitions et la coordination de leurs acteurs. C’est donc avec l’intention de s’y consacrer pleinement que s’est construite la deuxième année de ce projet. Selon quelles modalités les territoires déploient des politiques locales en faveur de la transformation écologique ? À quelles tensions et blocages sont-ils confrontés dans cet exercice, et au nom de quelles valeurs ? Quelles solutions pratiques s’y inventent ? Quelles adaptations du cadre juridico-politique pourraient en faciliter le déploiement par les pouvoirs locaux ?

Obtenir des éléments de réponses à ces interrogations exigeait un autre mode opératoire et une autre temporalité que ceux du séminaire. C’est pourquoi cette deuxième saison de « L’art de gouverner les transitions » s’est d’abord déroulée in situ. Élus et services de trois agglomérations ont accepté d’être parties prenantes de ce projet, et que leur territoire fasse l’objet d’une monographie à l’aune d’une problématique locale de transitions : Loire Forez Agglomération (Montbrison), l’agglomération libournaise, et Grand Paris Sud (Evry-Sénart). Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Bien sûr, un tel exercice s’avère par essence parcellaire : on ne balaye pas en trois études de cas l’ensemble des configurations locales des agglomérations

françaises, ni tous les registres de conflits que suscitent dans un territoire la mise en œuvre des transitions. Chaque territoire a donc été appréhendé à l’aune d’une entrée sectorielle (l’eau à Montbrison, l’énergie à Grand Paris Sud, les mobilités à Libourne), entrée choisie dans chaque cas à partir d’enjeux que les Présidents des exécutifs intercommunaux jugeaient comme les plus urgents ou difficiles à résoudre, bien que les défis posés par les transitions dans ces territoires dépassent la thématique analysée.

Par conséquent, ce rapport n’a pas de prétention à l’exhaustivité. La première partie présente les trois monographies. Elle est d’abord à lire comme une contribution située aux défis de la territorialisation des transitions. Dans une deuxième partie plus transversale, une « grammaire » de la territorialisation des transitions est proposée.

I. Montbrison, Libourne, Grand Paris Sud : Trois territoires en transition

1.1 À Montbrison, le défi de la régulation du système d’acteurs de l’eau

Fiche d’identité du territoire – Loire Forez Agglomération :

Création de l’agglomération : 2017 (issue de la fusion de la communauté d’agglomération de Loire Forez et des communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut Forez et de certaines communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château)

87 communes, dont Montbrison (16 064 habitants en 2021) et Saint-Just-Saint-Rambert (15 419 habitants en 2021)

1 321 km²

111 734 habitants en 2021 pour 102 972 en 2010 (INSEE)

31 622 emplois en 2021 pour 30 739 en 2010 (INSEE)

Ancienne capitale de la province du Forez, Montbrison marque la rupture entre la plaine du Forez à l’est, où s’étendent les cultures céréalières jusqu’à la Loire qui borde le territoire intercommunal, et les contreforts des monts du Forez et du Parc naturel régional Livradois-Forez à l’ouest, où dominent davantage l’élevage extensif et l’exploitation forestière. Son agglomération, Loire Forez Agglomération, structurée par l’axe reliant Montbrison à Saint-Just-Saint-Rambert (deuxième pôle d’emplois du territoire), connaît depuis plus d’un demi-siècle une croissance démographique, tirée ces dernières années par sa proximité avec la métropole stéphanoise. Étendue à 87 communes en 2017, l’intercommunalité entend logiquement accompagner cette dynamique, qui induit néanmoins des besoins en ressources (sols, eau, énergie) croissants. La nouvelle communauté d’agglomération s’est structurée avec l’objectif de les gérer le plus efficacement et vertueusement possible. Elle porte ainsi son premier Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en 2019, multiplie les plans et schémas sur l’occupation, la gestion et la valorisation des sols (Schéma d’accueil des entreprises en 2020, Stratégie trame verte bleue et noire et Projet alimentaire territorial en 2021, Plan local d’urbanisme commun aux 87 communes démarré en 2022, Charte forestière territoriale signé en 2023) et transfère à son échelle dès 2020 les principales compétences de gestion locale de l’eau (production et distribution d’eau potable, collecte et traitement des eaux usées, protection des milieux aquatiques).

ENJEUX DE TRANSITIONS

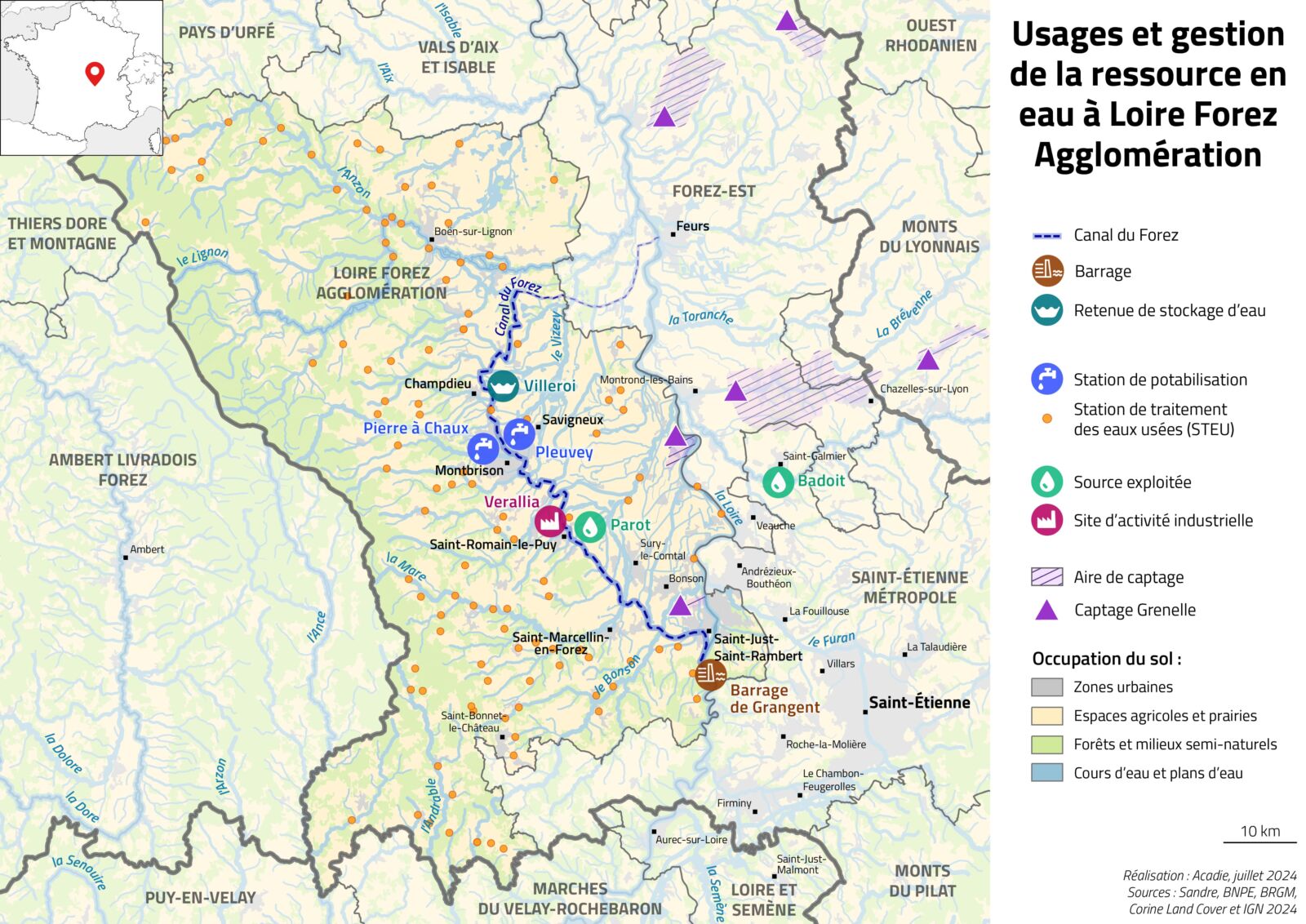

Le contexte: à Loire Forez Agglomération, un système territorial de l’eau structuré par le canal du Forez

À Loire Forez Agglomération comme ailleurs, grands et petits cycles de l’eau composent avec le canal du Forez, dorsale traversant l’intercommunalité du nord au sud. Initié par décret de Napoléon III en 1863, il est mis en service en 1914 (puis étendu en 1966), reliant la Loire (Chambles) au Lignon (Montverdun) et passant par quelques polarités comme Saint-Just-Saint-Rambert et Savigneux (commune voisine de Montbrison). Ses fonctions étaient alors sanitaires (remplir les étangs, limiter les eaux stagnantes) et agricoles (adapter à l’agriculture une terre peu propice via l’irrigation, alors que les besoins alimentaires du bassin stéphanois croissaient). Après la Seconde Guerre mondiale, l’augmentation des besoins en énergie et en eau d’un pays en reconstruction entraîna à la fin des années 1950 l’arrivée d’une autre infrastructure en amont de ce canal : le barrage de Grangent, propriété d’Électricité De France (EDF).

Ces deux équipements influent aujourd’hui encore largement sur le système d’acteurs de l’eau du territoire. À partir des années 1970, des « associations syndicales autorisées » (ASA) se créent progressivement, mutualisant les moyens des agriculteurs du Forez pour entretenir et gérer les réseaux et les stations de pompage et d’irrigation reliés au canal. Il en existe une vingtaine aujourd’hui, chacune définissant avec ses membres ses besoins et les grilles tarifaires correspondantes. Cette gouvernance agricole de proximité couvre 6 500 hectares et environ 700 exploitations, pour des activités d’élevage, de cultures (blé, orge, avoine, maïs, méteil) et de maraîchage, pour un besoin en eau estimé selon les années entre 4 et 15 millions de m³. Loin d’être figées, ces associations recensent chaque année de nouvelles installations.

Quelques acteurs industriels de Loire Forez Agglomération dépendent également, dans une moindre mesure, de la ressource en eau et de son acheminement par le canal : pour arroser l’argile de la briqueterie de Saint-Marcellin-en-Forez, garantir des volumes d’eau complémentaires en cas de forte activité de la centrale à béton de Montbrison, protéger des incendies la Société Forézienne d’Imprégnation des Bois, produire 800 000 bouteilles par jour (et en recycler) à Saint-Romain-le-Puy, et mettre en bouteille l’eau de la source Parot située elle aussi à proximité du canal.

Surtout, une partie des eaux du canal est utilisée pour l’eau potable à partir des années 1960. Aujourd’hui, la commune de Feurs (7 900 habitants, appartenant à la communauté de communes de Forez-Est, à l’est de l’agglomération) s’y approvisionne directement (1 million de m³ par an). Les habitants de Montbrison voient une partie de leur eau en provenir également (800 000 m³ par an, soit environ 15 % de la consommation totale de Loire Forez Agglomération), traitée à la station de potabilisation des eaux de Pleuvey à Savigneux (sur laquelle l’agglomération intervient actuellement pour en doubler les capacités) et à la station de Pierre à Chaux à Montbrison.

Le reste des prélèvements pour la consommation en eau potable de l’agglomération provient plus classiquement de captages dans les alluvions, sources ou nombreux cours d’eau du territoire (Mare, Vizézy, Prolanges), que potabilise une vingtaine de stations de traitement et acheminent plus de 2 300 km de canalisations. Autrefois répartie entre une trentaine de syndicats, la gestion de la production et distribution d’eau potable est aujourd’hui en cours d’harmonisation à l’échelle de l’agglomération, qui en a pris la compétence en 2020 (c’est le cas pour 81 des 87 communes, tandis que deux autres syndicats accueillent les six communes restantes).

De propriété départementale, la gestion du canal du Forez est, elle, déléguée depuis 1966 au Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez (SMIF), dont le bureau mêle élus de l’exécutif du Conseil Départemental et représentants des ASA, de la Chambre d’agriculture et de cinq conseils municipaux. Outre l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage, le syndicat assure la distribution d’eau du canal à ses divers usagers (ASA, communes, industrie) et la fixation des prix. Il est également signataire d’une convention avec EDF définissant le débit maximal autorisé sur le canal (aujourd’hui entre 2,5 m³/s et 3,5 m³/s) selon la période de l’année, le débit de la Loire et le niveau d’eau dans le barrage de Grangent.

En outre, certains acteurs, la communauté d’agglomération en tête, veillent à ce que tous ces usages ne préemptent pas les besoins en eau de la biodiversité, ni ne détériorent trop amplement la qualité de la ressource. L’intercommunalité cherche ainsi à limiter trois registres de nuisances potentielles sur le vivant : des rejets trop nombreux des stations d’épuration dans les cours d’eau (en visant une baisse de la consommation d’eau totale), des débits de cours d’eau trop faibles (en limitant la demande et en améliorant l’articulation entre les sources de prélèvement) et des nappes phréatiques trop polluées (en travaillant aux changements des pratiques agricoles, notamment dans les aires de captage prioritaires).

Pour ce faire, elle active les outils mis en place par l’Agence de l’eau (contrats territoriaux sur les sites de captage) ou mobilise les Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural (FEADER) afin d’accompagner des agriculteurs souhaitant mettre en place progressivement les mesures d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC). Enfin, tous les acteurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont censés se retrouver et échanger au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE), qui rassemble à l’échelle du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes près de 80 membres (collectivités territoriales, État et Établissements Publics, représentants des usagers et associations environnementales) – une scène insuffisamment investie selon de nombreux participants

L’élément déclencheur: la raréfaction de la ressource en eau

a. Les effets territoriaux : entre mesures de crise et adaptations structurelles

Chez tous les acteurs interrogés, l’été 2022 est encore dans les esprits. Comme 77 autres départements français, celui de la Loire a connu une situation de crise qui se caractérise moins par les fortes chaleurs qui s’y sont déroulées (après la canicule de 2003 et l’été 2011 particulièrement chaud, les arrêtés « sécheresse » et de restrictions d’eau se sont répétés presque annuellement depuis 2015) que par ses effets dans la durée. L’absence de précipitations suffisantes a ainsi causé par la suite ce que les acteurs locaux ont qualifié de « sécheresse hivernale et printanière » en 2023. Les communes de montagne du flanc ouest de l’agglomération ont été les premières exposées, certaines ne devant leur approvisionnement en eau potable qu’à un transfert direct de communes voisines par camion-citerne. La station de potabilisation de Pierre à Chaux à Montbrison n’a, elle, pu fonctionner cet été-là qu’au moyen de l’eau acheminée par le Canal du Forez, venant compenser l’affaiblissement extrême de certains cours d’eau du territoire (comme le Vizézy). L’image d’un Massif Central « château d’eau de la France » a vécu.

Comment s’adapte un territoire qui voit en vingt ans se banaliser des chaleurs extrêmes ? Par une mesure structurelle, d’abord : en 2014, suite à l’approbation du SAGE ayant pour règle le maintien d’un « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux », la Préfecture de la Loire publie un arrêté relevant le débit minimal réservé à la Loire en aval du barrage (de 3,5 m3/s l’été à 4,5 m3/s au printemps) et diminuant celui autorisé au canal (historiquement de 5 m3/s lors de l’accord entre EDF et le Conseil Départemental en 1953, il est fixé depuis cette date à 2, 5m3/s le printemps, et 3,5 m3/s l’été). Mais aussi par des mesures de crise que fixent annuellement les « arrêtés-cadre sécheresse » de la Préfecture dans les périodes les plus critiques pour limiter ou suspendre provisoirement les usages de l’eau. Établissant les niveaux de débit d’alertes pour les zones les plus exposées, ces arrêtés appellent selon la gravité de la sécheresse à des mesures de communication (situation de vigilance), l’interdiction de l’irrigation non localisée et des arrosages privés en journée (situation d’alerte), voire l’interdiction de tout usage industriel de l’eau (situation de crise).

Initialement standardisés, la répétition annuelle de ces arrêtés pousse les services de l’État à les faire évoluer peu à peu : pour réaffirmer plus clairement la priorité absolue de certains usages (consommation humaine, abreuvement des animaux d’élevage, service d’incendie, besoins sanitaires, installations classées pour la protection de l’environnement) ou pour les adapter localement suite à un travail de concertation. Ainsi, depuis 2022, la zone du canal du Forez et du barrage de Grangent fait l’objet d’une règlementation propre en période de sécheresse : celle-ci spécifie la nature des types d’irrigation agricole autorisés selon le seuil d’alerte (l’irrigation par l’eau du canal est ainsi autorisée pour « horticulture,légumes de plein champ, pépinières, arboriculture, et maraîchage avec système d’irrigation localisée » quel que soit le niveau de crise) et rappelle la procédure en période de crise entre l’État, EDF et le Syndicat Mixte d’Irrigation et de Mise en Valeur du Forez (SMIF). EDF transmet deux fois par semaine ses mesures de débit au niveau du barrage de Grangent et du canal du Forez à la police de l’eau ; en fonction du seuil de crise établi par l’État, EDF est autorisé à abaisser la cote du plan d’eau de Grangent pour augmenter le niveau d’eau versé dans le canal, contre une indemnisation ou compensation en période de crues selon les termes de la concession de 1960.

b. Les effets économiques : modèles agricoles questionnés, privatisation de l’eau rejetée

Si les restrictions sont comprises, leur répétition interroge localement. Les agriculteurs en premier lieu : certaines exploitations ne pouvant pas (ou moins) irriguer leurs terres du fait des restrictions ont affiché, suite à l’été 2022, des pertes se chiffrant en plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les mesures sont dans ces cas-là d’autant moins bien perçues que les agriculteurs estiment avoir déjà réalisé des efforts (en 1959, 89 millions de m3/s d’eau étaient prélevés du canal tous usages confondus, contre 37 millions de m3/s en moyenne ces vingt dernières années) et qu’ils voient circuler dans le canal une eau que certains estiment « perdue ». Face à ces difficultés, les acteurs agricoles locaux dressent trois perspectives : l’adaptation par la technologie des pratiques d’irrigation pour les rendre moins consommatrices en eau, l’évolution progressive des cultures (vers le méteil et la luzerne, qui assèchent moins les sols), et la création de nouvelles retenues d’eau, au risque de perturber les milieux humides et aquatiques.

Disposant grâce au canal d’un système d’irrigation datant de plus d’un siècle, le changement de modèle de production agricole est ici peut-être encore plus complexe qu’ailleurs. L’installation d’équipements énergétiques (panneaux photovoltaïques sur le bâti agricole, trackers à faible impact foncier) sur les exploitations, pouvant apporter aux agriculteurs un complément de revenu substantiel, voire offrir des marges de manœuvre pour opérer un changement de modèle, est encore peu répandue. La raison semble d’abord culturelle : gagner sa vie en micro-entrepreneur de son exploitation plutôt que par sa culture apparaît à de nombreux exploitants comme dévalorisant. Ces perspectives d’adaptation très mesurées, et une augmentation du nombre d’exploitants agricoles sur le territoire, expliquent les résultats de l’étude prospective de la Chambre d’agriculture sur les usages agricoles à horizon 2050 à l’échelle du SAGE Loire en Rhône-Alpes : des besoins en eau qui augmentent en année normale (+ 5 millions de m3/s par an) et en année sèche (+ 6,5 millions de m3/s), tandis que la quantité d’eau renouvelable disponible continuera de baisser du fait de l’élévation des températures et de l’évapotranspiration plus importante qu’elle entraîne.

Dans ces conditions, les activités de vente d’eau sur le territoire sont de moins en moins acceptées. Si l’exploitation historique des sources des sociétés Parot et Badoit n’est pas remise en cause, l’ouverture de nouveaux captages à cet effet suscite logiquement l’opposition locale des agriculteurs. Touchant aux droits et à l’usage des sols, les autorisations de ces forages sont de la responsabilité des services de l’État, bien que la communauté d’agglomération cherche à y être associée, compte tenu de leurs effets potentiels sur les volumes d’eau disponibles sur le territoire. En outre, alors que les acteurs publics locaux et nationaux exhortent à la sobriété dans les usages particuliers de la consommation en eau potable, l’entreprise Parot vend au Maghreb des sodas (l’essentiel de son chiffre d’affaires aujourd’hui) produits à partir de l’eau potabilisée sur le territoire, faisant de l’entreprise la première consommatrice d’eau potable du territoire (et de loin), avec une consommation de 53 000 m3/s par an.

c. Les effets politiques : derrière les solutions techniques, les modèles de financement et de développement remis en cause

Actrice d’un système territorial de l’eau qui la dépasse (autant territorialement que par le nombre d’acteurs avec lequel elle est liée institutionnellement), la communauté d’agglomération n’en demeure pas moins responsable à son échelle de l’accès à l’eau potable pour tous les usagers. La forte réduction des débits des cours d’eau et du canal en périodes de sécheresse, à laquelle s’ajoutent les périodes annuelles d’étiage et de chômage du canal, la conduisent forcément à se soucier de la disponibilité de la ressource à court et moyen termes.

À court terme, les réponses sont techniques : outre le développement des capacités des stations de potabilisation, l’agglomération noue des accords d’inter- connexion, au sein de son périmètre pour garantir le bon partage de la ressource entre communes, et avec des territoires voisins pour sécuriser les volumes d’eau disponibles (avec le Syndicat Mixte des Eaux des Monts du Lyonnais qui pompe son eau dans le Rhône, et surtout avec Saint-Etienne Métropole alimenté par le barrage de Lavalette). Si cette solution ne peut être viable à moyen terme (demain, les situations de crise risquent de concerner également les territoires interconnectés), les marges de manœuvre dont semble disposer l’agglomération stéphanoise (accès par le barrage à des volumes d’eau largement supérieurs à ses besoins actuels) sont un gage de sécurité. De fait, l’accès en eau potable pour la décennie à venir semble assuré.

À moyen terme en revanche, toute tentative de prospective sur les besoins et usages de la ressource en eau vient rapidement questionner le modèle de développement de l’agglomération. Cette question est plus que jamais présente lors des travaux en cours sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : où situer le développement résidentiel à venir pour que les habitants de demain aient un accès à l’eau assuré en période de crise ? Veut-on encore accueillir de l’industrie ? Faut-il poursuivre le modèle des stations de montagne utilisant des ressources en eau importantes pour leurs canons à neige ? Ces interrogations seront approfondies dans le SAGE en cours de révision depuis 2022 et dans le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) porté à cette échelle.

Bien que des travaux structurants, comme la modernisation du canal (aujourd’hui pour un débit de 0,5 m3/s/s au bout du canal, il faut injecter 2 m3/s/s en amont) ou celle du réseau de canalisation (déjà amorcée), puissent améliorer la donne, ils ne sont pas facilités par le système de financement de la ressource. Non seulement le principe structurant « l’eau paye l’eau » ne récompense pas financièrement les usages plus sobres de consommation de la ressource, mais les systèmes de tarification aujourd’hui mis en place (notamment entre le SMIF et les ASA) sont dégressifs selon l’importance des volumes d’eau consommés.

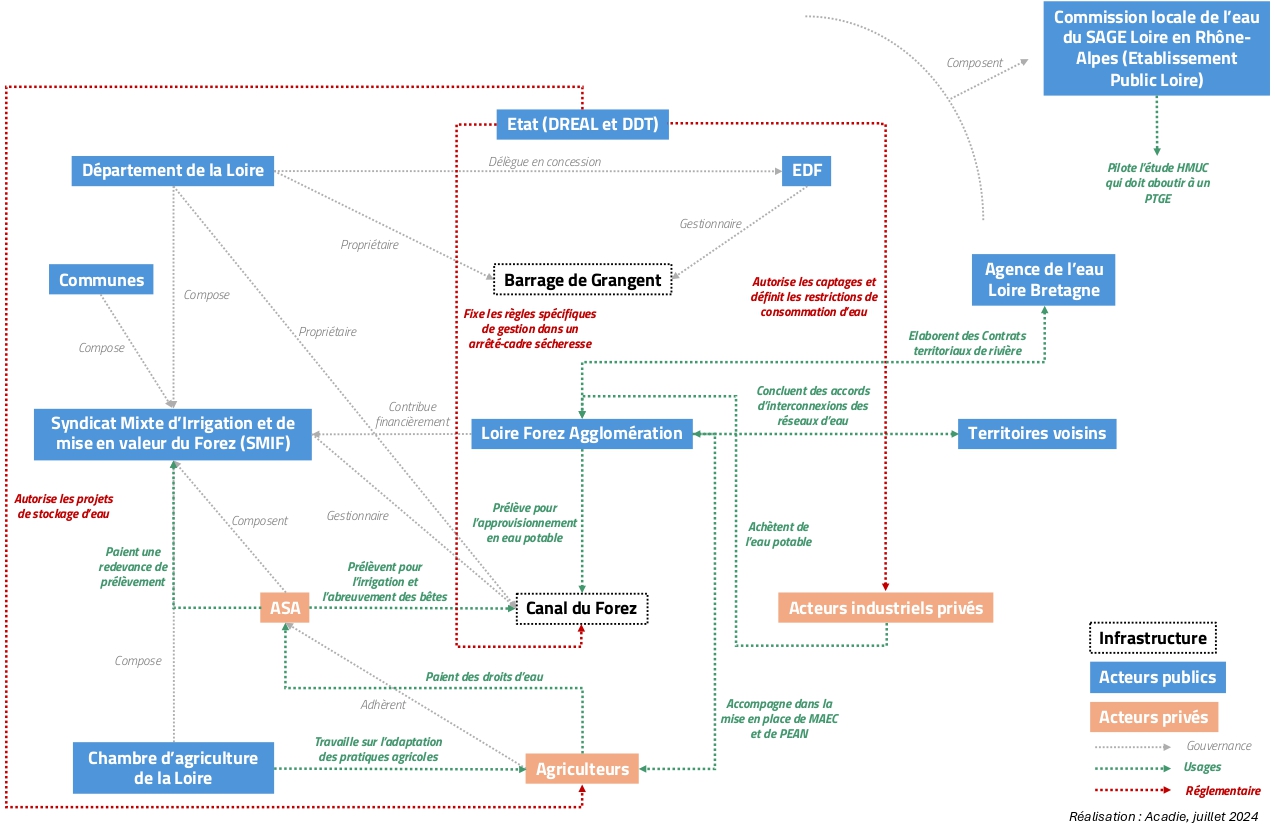

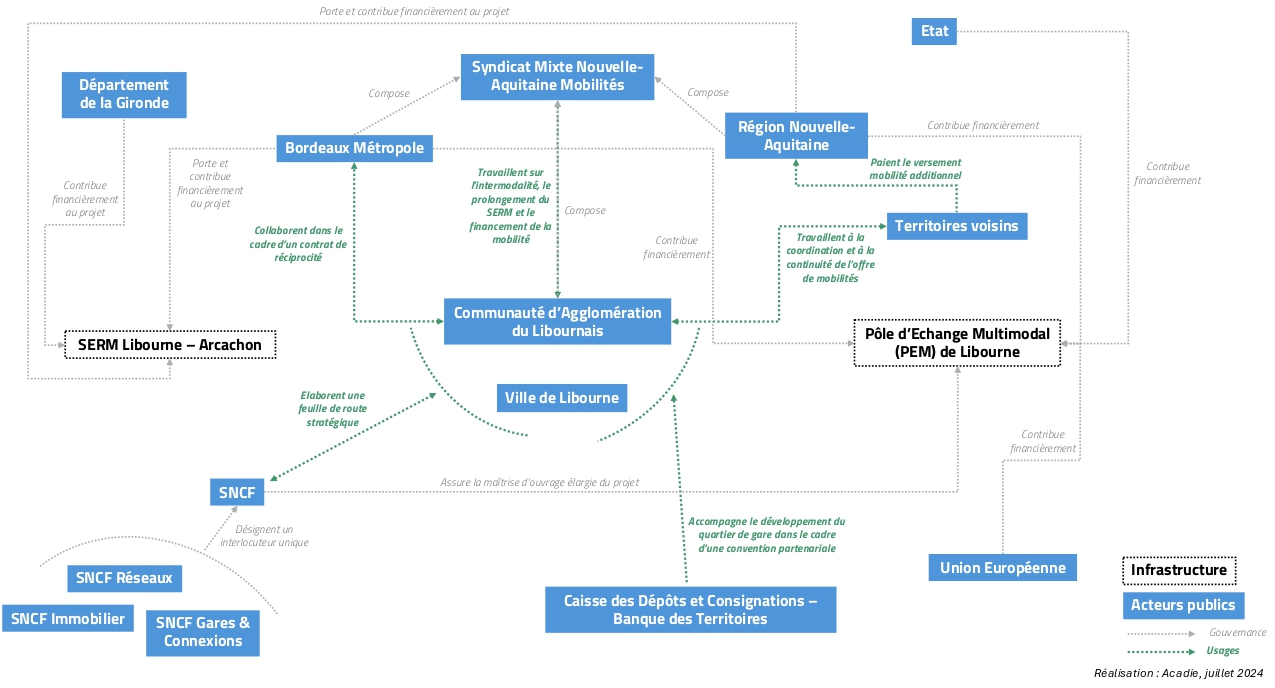

La cartographie d’acteurs ci-dessus souligne la diversité d’acteurs publics et privés, aux prérogatives et périmètres d’intervention multiples, intervenant dans la gestion de la ressource en eau. À Loire Forez Agglomération, cette imbrication d’acteurs est encore accrue du fait d’équipements spécifiques (canal du Forez et barrage de Grangent) et des acteurs qui s’y rapportent. Le système qui en résulte induit des visions et stratégies différenciées, parfois contradictoires, et une volonté de certains acteurs de faire évoluer leur positionnement au sein de cet écosystème.

L’agglomération d’abord, qui souhaite consolider son positionnement au centre de cet écosystème et devenir l’acteur de référence dans les discussions sur les usages et la répartition de la ressource en eau sur son territoire. C’est dans cet objectif qu’elle souhaite intégrer la gouvernance du SMIF, mais aussi poursuivre sa politique d’accompagnement des acteurs industriels et agricoles dans la régulation et l’adaptation de leurs pratiques. Les relations de Loire Forez Agglomération avec l’ensemble des acteurs ont donc vocation à se renforcer, en particulier avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Chambre d’agriculture de la Loire ou les intercommunalités voisines, dans le cadre des Contrats de rivière, des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ou des accords d’interconnexion notamment.

L’État ensuite, dont la posture actuelle est à l’origine d’incompréhensions réciproques, voire de tensions avec un certain nombre d’acteurs, en raison d’un manque de lisibilité sur la doctrine et les critères d’observation des services préfectoraux. De fait, son rôle aujourd’hui limité à la délivrance des autorisations (de nouveau captage, d’infrastructure de retenue d’eau), à la définition des restrictions de prélèvements et d’usages et à la gestion de crise, entraîne une distance avec les acteurs locaux engagés dans la gestion quotidienne de la ressource. C’est le cas avec Loire Forez Agglomération et le SMIF, qui soulignent un manque de visibilité et de dialogue sur la position de l’État, ainsi qu’avec les agriculteurs, qui sont directement touchés par les restrictions d’irrigation et les décisions relatives au stockage de l’eau et aux réglementations environnementales. Pour pallier cet état de fait et les difficultés de coordination qu’il engendre, l’État cherche à ancrer davantage sa présence sur le territoire, notamment en élargissant son champ d’action à l’accompagnement des acteurs agricoles et industriels dans l’évolution de leurs pratiques – par un travail sur la gouvernance de l’irrigation et l’évolution des process industriels.

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne enfin, en lien avec l’ensemble du système d’acteurs territorial. Alors que l’étude Hydrologie Milieux Usages et Climat (HMUC) en cours qu’elle porte dans le cadre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) constitue une entrée pour dialoguer avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’usage et la gestion de la ressource en eau sur le territoire, ces derniers soulignent l’absence de visibilité sur l’état actuel et projeté de la ressource.

En découle un sentiment d’attente partagé par l’ensemble des acteurs, qui s’accompagne d’une forme de frustration quant à leur association estimée insuffisante dans le cadre de l’étude. Plus largement, l’ensemble des acteurs appelle à davantage de transparence et à l’instauration d’un dialogue réciproque, dans le cadre de la CLE et dans l’ensemble des relations inter-acteurs liées à la gestion de la ressource en eau.

TROIS LEVIERS POUR MIEUX RÉGULER LE SYSTÈME D’ACTEURS DE L’EAU

Les enjeux suscités par la raréfaction de l’eau et les jeux d’acteurs qu’ils en- traînent entre différents secteurs (institutionnels, agricoles, industriels, de l’eau, de l’énergie, …) semblent dès lors appeler au développement d’une nouvelle capacité territoriale : la régulation renouvelée du système (élargi) des acteurs de l’eau. Comment faire pour y parvenir ? L’analyse du cas de Montbrison-Loire-Forez fait ressortir trois perspectives en ce sens.

Maximiser les possibles techniques d’une politique intercommunale de l’eau

En 2017, la communauté d’agglomération de Loire Forez a presque doublé son périmètre, passant de 45 à 87 communes (cf. fiche d’identité du territoire). Elle s’appuie sur les possibilités permises par sa nouvelle échelle, et ses compétences nouvelles, pour intervenir via trois registres d’actions :

– Accélérer la modernisation des réseaux d’eau potable afin d’en augmenter le rendement. Alors qu’aujourd’hui en moyenne 14 % de l’eau potable produite est perdue du fait de fuites sur le réseau du territoire, l’agglomération a adopté en 2023 un schéma directeur de l’eau avançant la période de renouvelle- ment obligatoire des réseaux de 40 ans (pour la passer de 120 ans à 80 ans maximum). Pour financer cet effort, outre la mutualisation des moyens des anciennes intercommunalités, Loire Forez Agglomération entend parvenir à une tarification unique de la consommation d’eau potable sur son territoire. Cela sera possible grâce à l’absorption en cours des nombreux syndicats de gestion et distribution d’eau potable qui composent son périmètre, mettant fin de facto à la gestion court-termiste de certains d’entre eux (proposant des tarifs défiant toute concurrence mais ne se souciant pas de l’entretien des réseaux).

– Organiser une diplomatie territoriale de l’eau. Le périmètre élargi de la communauté d’agglomération permet de la mener à deux échelles : entre les communes qui la composent d’une part, pour assurer, dans le cas où certains cours d’eau et captages seraient davantage asséchés que d’autres, un accès plus équitable à la ressource grâce à des transferts de proximité ; à une échelle méso-territoriale d’autre part, en signant des accords d’interconnexion avec les grands syndicats voisins (cf. carte ci-dessus).

– Diffuser sur le territoire une politique de sobriété. Au-delà de mesures de communication, l’agglomération harmonise à son échelle une ingénierie tech- nique améliorant la gestion et le réemploi des eaux pluviales dans les espaces où elles ne peuvent être absorbées par les sols : adaptation des toitures des bâtiments publics, réaménagement de rues, bassins de récupération,…

Politiser les usages d’une ressource de plus en plus rare

Ces solutions techniques ne suffiront pas, à elles seules, à apaiser les tensions provoquées par la rareté. Dans certains cas, elles pourraient même les exacerber : chez des consommateurs payant soudainement leur eau de plus en plus chère, ou dans le cas d’un épisode de sécheresse régional qui viendrait également mettre en difficulté les territoires avec qui les dispositifs d’interconnexion sont programmés. Pour les dépasser, une plus grande politisation des usages de la ressource apparaît nécessaire. Si dans certaines intercommunalités cette politisation se traduit surtout par des débats sur le type de gestion de la production et la distribution de la ressource (par délégation de service public ou en régie), elle s’exprime sur le territoire de Loire Forez Agglomération à travers trois sujets.

a. Politiser par de nouveaux accords sur les usages de l’eau

Si les derniers « arrêtés-cadre sécheresse » de la Préfecture précisent les cas où des restrictions d’eau ne peuvent s’appliquer (consommation humaine, abreuvement des animaux d’élevage, service d’incendie, besoins sanitaires, besoins des installations classées pour la protection de l’environnement), un débat peut légitimement être tenu sur les autres usages. Dans un contexte de crise, la concertation préalable organisée avant le dernier arrêté-cadre sécheresse a permis d’une part de prioriser les usages agricoles de l’eau du canal sur ceux industriels moins nombreux, et d’autre part de hiérarchiser ces usages agricoles selon l’importance de la sécheresse.

Pour autant, deux limites apparaissent à de tels arbitrages : d’une part, ils sont pris de façon temporaire en prévision d’un contexte de crise, mais ne proposent pas des adaptations durables du système d’acteurs et de ses usages de l’eau ; d’autre part, ils n’interviennent que sur une partie des usages des eaux du canal, ne revenant pas sur :

– Les usages hydroélectriques du barrage de Grangent. Aujourd’hui, toute alimentation en eau supplémentaire du canal pour maintenir un débit minimum convenable en période de sécheresse entraîne une baisse du niveau des eaux en amont du barrage et donc des compensations financières à verser à EDF en vertu de la concession signée en 1960. En d’autres termes, d’un point de vue financier, l’usage hydroélectrique de l’eau paraît primer à ce jour sur tous les autres, alors même que cette baisse du niveau des eaux concourt à assurer les besoins vitaux des particuliers et des animaux d’élevage du territoire. La communauté d’agglomération ou les agriculteurs ne disposant pas, eux, de dédommagements pour les coûts supplémentaires ou pertes suscités par la sécheresse, les termes du contrat qui lient aujourd’hui le SMIF, l’Etat et EDF sont de moins en moins acceptés. Ne pouvant théoriquement être rediscutés qu’à partir de 2032, ils apparaissent de plus en plus inadaptés aux enjeux et temporalités de la transition écologique. Il semble en aller de même concernant la posture d’EDF, relativement hermétique aux échanges avec les territoires sur lesquels il intervient ;

– Les besoins en eau minimum pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques, des cours d’eau de l’agglomération, mais aussi de la Loire en aval du canal. Ainsi la Direction Départemantale des Territoires (DDT) souhaite-t-elle limiter les usages de l’eau du canal de façon à assurer un niveau d’eau douce suffisant pour rendre possible la production d’eau potable jusqu’à l’estuaire nantais, et garantir la qualité des cours d’eau. Pour autant, l’ampleur des besoins en eau que cela nécessite, et sa compatibilité avec ceux des agriculteurs et des habitants de Montbrison en période de sécheresse, n’ont pas encore été posées. Pour y contribuer, une étude « Hydrologie, Milieux, Usages et Climat » (HMUC) est en cours de réalisation à l’échelle du SAGE Loire en Rhône Alpes.

b. Politiser par une tarification de la ressource adaptée aux besoins

La tarification est un autre levier d’action à la main des acteurs publics locaux pour encourager ou dissuader certains usages. Sur le territoire de Loire Forez Agglomération, deux d’entre eux n’apparaissent plus souhaitables en l’état :

– Les volumes extrêmement élevés de consommation en eau potable de l’entreprise Parot (premier consommateur du territoire), mobilisés pour la production et la vente de ses sodas à l’export. L’agglomération a par conséquent décidé d’augmenter de 15 % le prix de l’eau pour tous les consommateurs de plus de 45 000 m3/s d’eau par an.

– La tarification du prélèvement des eaux du canal par les agriculteurs, inversement proportionnelle aux volumes consommés. Une logique de tarification inverse inciterait pourtant à poursuivre le travail de rationalisation de la ressource en eau mené par de plus en plus d’exploitations. Comme toute remise en cause de systèmes avantageux, celle-ci n’est guère évidente à accepter. La pérennité des subventions de l’Agence de l’eau en dépend pourtant, celle-ci voulant les conditionner à un « contrat de performance et de sobriété ». Une entrée de la communauté d’agglomération au SMIF appuierait sans doute la nécessité de ce changement.

c. Politiser par les outils ordinaires de l’action publique : les aides financières et le contrat

Enfin, comme de nombreuses politiques territoriales, les politiques liées à l’eau et ses usages s’appuient sur différents dispositifs d’aides financières. Certains d’entre eux sont directement conditionnés à des changements d’usages. C’est notamment le cas de ceux portés par l’Agence de l’eau : « contrat de performance et de sobriété » qui tient compte des logiques de tarification de l’eau, « contrats territoriaux » qui veillent à la qualité de l’eau des captages en incitant financièrement aux changements de pratique des agriculteurs,…

D’autres dispositifs en revanche n’ont pas pour vocation première le changement des pratiques, mais peuvent néanmoins y être conditionnés. C’est dans cet esprit que Loire Forez Agglomération accompagne via les fonds du programme européen FEADER les agriculteurs souhaitant améliorer leur impact environnemental et acceptant de respecter des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).

Mettre en place une nouvelle scène de dialogue et de contractualisation

De façon transversale, le levier précédent sous-tend un besoin : l’amélioration du dialogue entre les parties et des accords qui peuvent en découler. Pour ce faire, deux critères demandent à être travaillés prioritairement :

– L’accès et le partage de la donnée. Dans son rapport « La gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique » en date du 17 juillet 2023, la Cour des comptes faisait le constat de connaissances sur la ressource insuffisantes à l’échelle nationale : incohérence dans les données de prélèvement des eaux, difficultés à rassembler autour de données objectives,… À l’échelle de Loire Forez Agglomération, nombre d’acteurs témoignaient de leur absence de visibilité de l’ensemble des usages quantitatifs de l’eau sur le territoire, et de leurs effets au-delà du territoire. Les positions de chaque acteur sont dès lors interprétées à

l’aune de données que l’on n’a pas mais dont on suspecte l’utilisation par d’autres. En la matière, il semble que les instances d’échelle méso-territoriale (Agence de l’eau, SAGE, DDT) ont un rôle déterminant de production et de diffusion de la donnée à leur échelle. Les résultats de l’étude HMUC en cours de réalisation semblent ainsi attendus par tous les acteurs rencontrés.

– Les scènes de dialogue intersectoriel sur les usages de l’eau.

Aujourd’hui, partout en France, ce sont les commissions locales de l’eau à l’échelle des SAGE qui ont cette fonction. La composition de celle à laquelle participe Loire Forez Agglomération laisse peu de doutes sur ses possibilités délibératives : plus de 70 parties prenantes réparties en quatre collèges ( « Collectivités », « Usagers », « État et établissements », « Experts associés »), se réunissant par demi-journées… Si ces commissions peuvent être de véritables lieux de partage de l’information et d’orientations communes, elles semblent en revanche un format peu propice à des prises de paroles libres et à la résolution de conflits d’usages locaux. La réplication de ce type d’instances à l’échelle d’une à trois intercommunalités permettrait d’incarner davantage ces discussions territoriales et d’y ajouter davantage de légitimité démocratique.

1.2 À Grand Paris Sud, le défi de la coordination des réseaux pour intégrer les entreprises à la transition

Fiche d’identité du territoire Grand Paris Sud

Création de l’agglomération : 2016 (issue de la fusion des communautés d’agglomération Évry Centre Essonne, Seine-Essonne, Sénart en Essonne, Sénart et de la ville de Grigny)

23 communes dont Évry-Courcouronnes (66 177 habitants en 2021) et Corbeil-Essonnes (52 683 habitants en 2021)

221,20 km²

357 664 habitants en 2021 pour 323 637 en 2010 (INSEE)

48 503 emplois en 2021 pour 137 814 en 2010 (INSEE)

Située en deuxième couronne francilienne entre Orly et Melun, et structurée par deux ex-villes nouvelles (Évry et Sénart), la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart recouvre des situations sociales et territoriales extrêmement diverses. Sa partie essonnienne, la plus dense et concentrant les poches de pauvreté les plus importantes, concourt à faire de l’intercommunalité la cinquième plus peuplée d’Île-de-France (avec notamment Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis et Grigny). Plus agricole, sa moitié seine-et-marnaise reste néanmoins l’une des polarités les plus peuplées d’Île-de-France (les communes de l’ancienne agglomération de Sénart comptent plus de 100 000 habitants), et aussi l’une des plus jeunes de France métropolitaine (un tiers des habitants de l’intercommunalité a moins de vingt ans). Alliant disponibilité foncière et proximité immédiate au cœur de la métropole parisienne, le territoire de Grand Paris Sud a logiquement attiré sièges sociaux et sites de production de grands comptes (Safran, Arianespace, Truffaut, …) parmi les 31 000 entreprises présentes sur le territoire. La Communauté d’agglomération, elle, se crée en 2016, à la suite de la fusion de plusieurs intercommunalités auxquelles s’est jointe la ville de Grigny. Son exécutif actuel affiche un projet de « social-écologie », en faveur d’une maîtrise publique des réseaux et infrastructures de la transition écologique pour en faciliter l’acceptabilité sociale.

ENJEUX DE TRANSITIONS

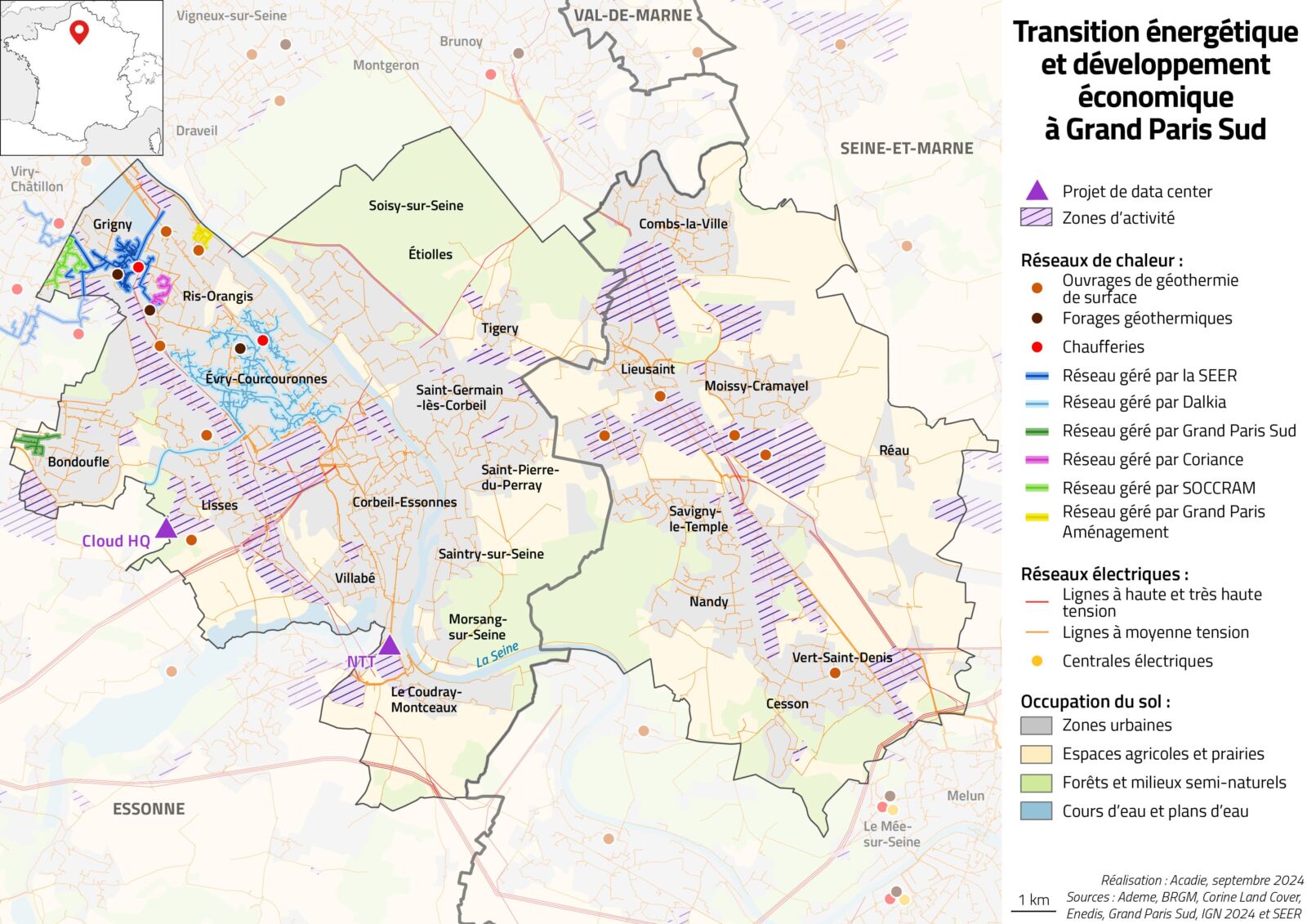

Le contexte : à Grand Paris Sud, une transition énergétique par la chaleur renouvelable

Finalisé en 2018, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été la première politique intercommunale structurante de la nouvelle communauté d’agglomération. Trois ambitions y sont affirmées : réduire la consommation d’énergies finale dans les domaines du logement et des transports de 20 % entre 2013 et 2030, et multiplier par cinq la production d’énergies renouvelables et de récupération sur le territoire aux mêmes échéances, le tout devant permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 %.

Six ans plus tard, ces trajectoires sont bel et bien engagées. S’élevant à 7 400 GWh en 2012, la consommation énergétique finale du territoire (tous secteurs confondus) approchait les 7 000 GWh en 2019, issue à parts égales de trois grands secteurs : le logement, les mobilités, et le monde économique. La production d’énergie renouvelable et de récupération, elle, a plus que doublé, passant de 49 GWh en 2013 à près de 110 GWh en 2022. La quasi-totalité de cette énergie est produite sous la forme de chaleur renouvelable, ce qui s’explique autant par la géologie de la région francilienne (où se trouve l’aquifère Dogger permettant le prélèvement d’une eau chaude à 2 000 mètres de profondeur) que par l’efficacité des réseaux de chaleurs dans les zones de fortes densités. C’est ainsi que forages et centrales de production géothermique ont progressivement vu le jour sur le territoire : d’abord à Grigny en 2016, puis en 2021 à Évry-Courcouronnes, et en 2023 à Ris-Orangis. D’autres installations viennent également alimenter les réseaux de chaleur du territoire : un centre de traitement des déchets à Vert-le-Grand, une usine de biogaz à Évry-Courcouronnes, et une chaufferie biomasse-gaz à Bondoufle.

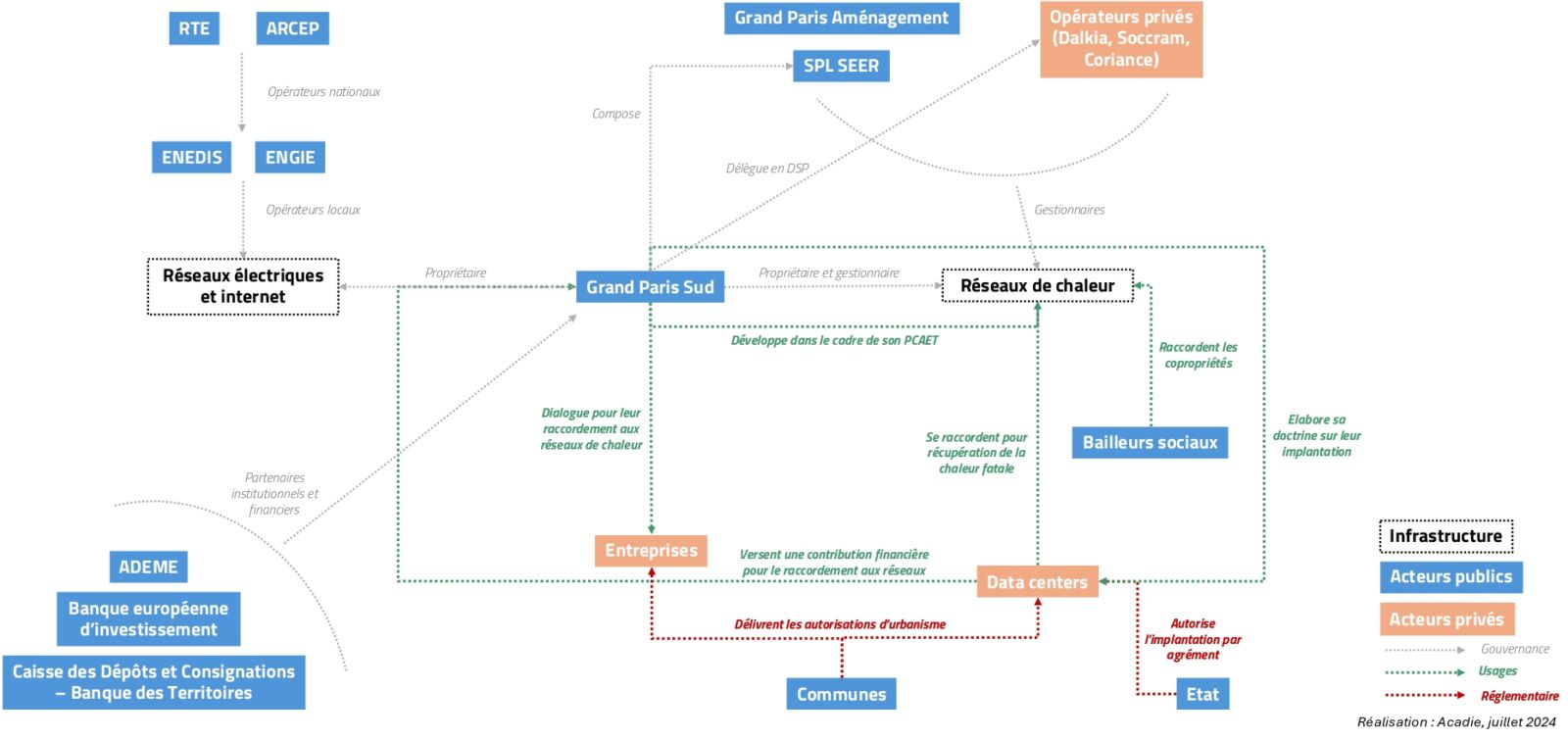

Au total, plus de 90 km de réseaux sont connectés à ces équipements et déployés aujourd’hui sur quatre communes de Grand Paris Sud (Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Bondoufle), avec six gestionnaires différents. Les réseaux à Bondoufle sont pensés dans le cadre de la ZAC du Grand Parc et sont donc pour l’heure gérés par Grand Paris Sud. De la même façon, les réseaux prévus dans l’opération Dock-de-Ris sont sous la gestion de son aménageur Grand Paris Aménagement. Trois autres réseaux de chaleur sont délégués à des filiales privées : Dalkia (filiale du groupe EDF) à Évry-Courcouronnes, Soccram (filiale du groupe ENGIE) à Grigny, Coriance à Ris-Orangis (pour les logements d’Essonne Habitat). Enfin, une société publique locale, la Société d’Exploitation des Énergies Renouvelables (SEER), créée il y a 10 ans par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) à l’initiative des villes de Grigny et de Viry-Châtillon, gère aujourd’hui l’essentiel des réseaux de chaleur de Grigny et de Ris-Orangis. Grand Paris Sud est récemment entrée dans sa gouvernance.

Pour tenir les engagements de son PCAET, la communauté d’agglomération souhaite continuer à développer sur son territoire les réseaux de chaleur (nouveaux réseaux, extensions, raccordements entre réseaux existants) et leurs bénéficiaires. Pour l’heure, ces réseaux alimentent principalement des logements (55 000 équivalents logements sont raccordés en 2022 selon l’agglomération), et plusieurs grands équipements du territoire, dont la prison de Fleury-Mérogis, et récemment le Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes. Logiquement, la maîtrise dont dispose l’intercommunalité pour accélérer les stratégies de sobriété des entreprises de son territoire est moins grande. D’ailleurs, le PCAET n’énonce pas d’objectifs de réduction des besoins énergétiques du secteur économique, qui représente pourtant un tiers de la consommation énergétique finale du territoire, tirée par plusieurs grandes entreprises industrielles (dont Safran Aircraft Engines), sièges sociaux (AccorHotels, Carrefour,…), et entreprises internationales (UPS, Man Trucks,…). Dans une optique « social-écologique » pour son territoire, le Président de la communauté d’agglomération Michel Bisson souhaite faire progresser le dialogue et l’implication de ces acteurs au service de la transition écologique.

L’élément déclencheur: l’arrivée d’un nouvel acteur économique aux besoins énergétiques exceptionnels

a. Les effets territoriaux : nouvelle géographie, nouveaux réseaux

En 2022, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Folies de Lisses (aujourd’hui Parc d’activités Léonard de Vinci), le groupe Cloud HQ achète un terrain de 14 hectares pour y construire un gigantesque data centers (48 salles informatiques sur 33 000 m²). Son investissement total est estimé à 1 milliard d’euros, pour une mise en service progressive du centre entre 2024 et 2031. Il s’agit de la première installation de ce type sur le territoire, mais un cas presque banal dans une région francilienne qui en compte plus de 160 à la fin de l’année 2023. Les décideurs publics y voient alors une contribution à la souveraineté numérique nationale, le signe de l’attractivité du territoire, et les fruits d’une bonne coordination entre aménageur, intercommunalité, commune et acteur économique.

Au début de l’année 2024, c’est au groupe NTT d’annoncer son installation sur le territoire, avec un campus de data centers qui prendra place sur un site d’une quinzaine d’hectares entre les communes du Coudray-Montceaux et de Corbeil-Essonnes appartenant autrefois à IBM. Les acteurs publics sont cette fois moins impliqués puisque c’est le gestionnaire d’actif immobilier Logistic Capital Partners qui a racheté, dépollué, réhabilité et revendu le terrain au groupe. D’autres grands acteurs internationaux du secteur ont par ailleurs fait savoir qu’ils envisageaient de déployer des infrastructures de ce type sur le territoire.

Ces projets de moins en moins isolés interrogent, en premier lieu sur les capacités énergétiques du territoire, et de la région francilienne en général. Selon RTE, l’ensemble des projets de data centers en Île-de-France (construits, en cours de construction ou à l’étude) représente un besoin de puissance électrique à hauteur de 7,5 GW (soit le niveau de puissance nécessaire à l’alimentation de tous les habitants, services et entreprises de Paris et sa petite couronne à la pointe d’hiver) et une consommation énergétique qui dépasserait tous les scénarios prévus par l’opérateur jusqu’alors. À l’échelle de Grand Paris Sud, on estime que les deux data centers, requérant à eux deux une puissance de 320 MW, auront une consommation énergétique équivalente à celle de l’ensemble du territoire jusqu’alors.

De tels besoins ne peuvent qu’interpeller, tant dans une optique de sobriété que dans la capacité du territoire à pouvoir durablement les satisfaire. Car tout en restant loin d’une situation de rareté comparable à celle que de nombreux territoires connaissent avec l’eau, les élus communautaires de Grand Paris Sud prennent conscience des effets de ces besoins énergétiques sur la stratégie économique du territoire. En guise de comparaison, l’État calcule en effet que la puissance électrique moyenne d’un projet industriel est de 10 MW au total, quand elle est de 14 MW par hectare pour un projet de data center. L’installation d’un data center dans la partie seine-et-marnaise de l’agglomération limiterait ainsi les possibilités de développement de certaines zones d’activités du secteur. Pour pallier ce potentiel déficit et ne pas compromettre l’ambition de réindustrialisation qu’elle porte, l’agglomération envisage de « réserver » des capacités de puissance électrique à RTE et ENEDIS en prévision de l’arrivée de potentiels nouveaux acteurs économiques hors data centers.

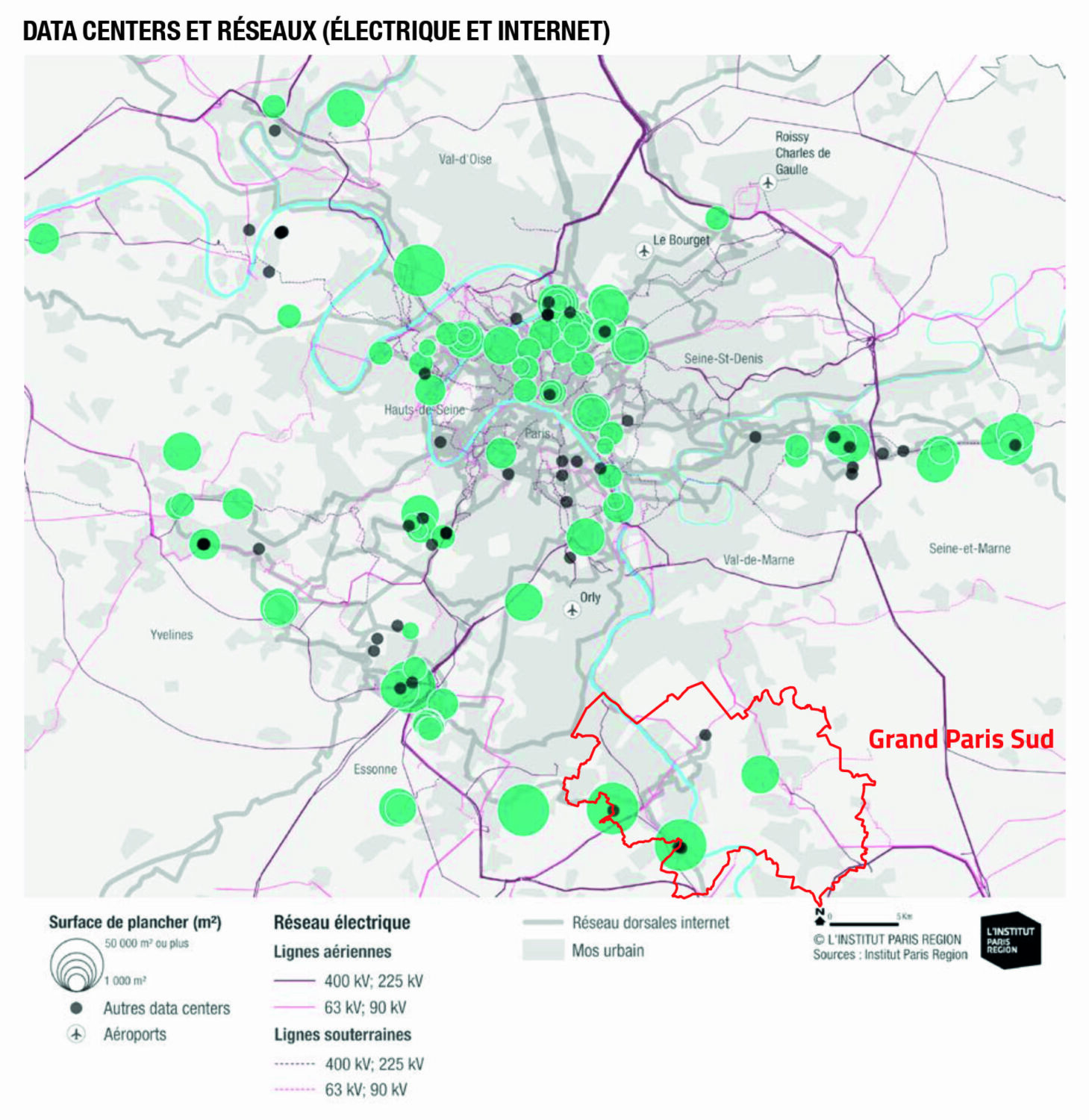

Par l’importance de leurs besoins, ces installations incitent à lire autrement la situation territoriale de l’agglomération. Quels sont les avantages comparatifs de Grand Paris Sud (comme des autres villes nouvelles d’Île-de-France) aux yeux de ces acteurs ? Le passage de dorsales internet et électrique structurantes garantissant connectivité et disponibilité électrique (du côté de l’Essonne), la proximité aux centres de décision métropolitains, et l’achat possible de grandes parcelles.

Conséquence de la mise en service progressive de ces data centers, de nouveaux réseaux locaux sont déployés : certains pour garantir le refroidissement des infrastructures, d’autres pour étendre les réseaux de chaleur urbains du territoire. Les deux data centers prévoient ainsi d’être raccordés au futur réseau de chaleur de Corbeil-Essonnes pour réutiliser à terme une partie de la chaleur fatale produite (largement excédentaire au regard des besoins réels de la commune).

b. Les effets économiques : le raccordement aux réseaux de chaleur, nouveau critère de stratégie économique ?

L’arrivée de telles infrastructures sur le territoire a d’abord un effet sur l’emploi.

À Lisses, la construction et mise en service progressive du data center (échelonnée sur 8 ans) va créer selon l’agglomération entre 300 et 400 emplois (temporaires), le site prévoyant d’accueillir à terme une centaine de salariés. Un nombre d’emplois assez important pour que les élus locaux considèrent ces opportunités, mais pas suffisant pour dissiper tous questionnements sur l’usage efficient de ces ressources foncières et énergétiques. En comparaison, certains élus en viennent presque à trouver les activités logistiques plus avantageuses, au regard du ratio entre le foncier consommé et les emplois créés, et du renchérissement des prix du foncier auquel participent les grands groupes numériques en achetant les terrains largement au-dessus des prix du marché. Les acteurs (aménageur, intercommunalité, communes) cherchent dans cette optique à s’accorder sur une grille de sélection des entreprises souhaitant s’établir dans les parcs d’activités du territoire qui tiennent compte de critères économiques et écologiques.

Mais à quelle échelle raisonner pour penser le coût écologique de ces infrastructures ? Faut-il y voir le choix économique d’un territoire ou une contribution nécessaire à la « souveraineté numérique » de la Nation ? Ne vaut-il pas mieux que ces équipements soient accueillis dans un territoire disposant d’une stratégie de chaleur renouvelable, capable de valoriser la chaleur fatale produite ? Quelle que soit l’imputation de leurs émissions, l’arrivée de data centers sur le territoire ne vient pas crédibiliser l’objectif de réduction des besoins énergétiques des entreprises que l’intercommunalité tient par ailleurs. Si certains grands comptes enclenchent seuls des démarches écologiques pour leur image et leur rentabilité économique à moyen terme, d’autres entreprises ne les initieront pas sans un accompagnement de la puissance publique. Ainsi, Grand Paris Sud a réussi à travailler avec Coca-Cola qui, souhaitant verdir son image, a accepté, en plus d’un changement de mode d’approvisionnement en eau, d’être relié au réseau de chaleur géothermal de la Société d’Exploitation des Énergies Renouvelables (SEER), devenant la première entreprise raccordée au réseau de la Société Publique Locale (SPL). De son côté, Évry-Courcouronnes et Dalkia, son délégataire, ont réussi le raccordement du site industriel « Évry-Corbeil » de Safran au réseau de chaleur de la ville. À Villaroche, le site de Safran va s’équiper d’un puits de géothermie profonde qui permettra d’alimenter par réseau de chaleur l’ensemble de son site, et sera positionné de manière à permettre une potentielle extension future du réseau via un nouveau puits de géothermie.

La réussite de ces raccordements semble tenir à plusieurs critères : d’une part, à la prédisposition de l’acteur économique à dialoguer avec la collectivité et accepter de modifier ses pratiques (en gardant une rentabilité) ; d’autre part, à la proximité de l’entreprise avec les sources et réseaux de chaleur existants ; enfin, à l’adéquation entre les besoins énergétiques de l’entreprise et la stratégie d’énergies renouvelables mise en place par la collectivité. Ainsi, si Grand Paris Sud produit principalement de la chaleur renouvelable, toutes les entreprises n’ont pas nécessairement besoin de cette chaleur (certaines recherchent plutôt du froid). Demain, le choix des entreprises accueillies sur le territoire dépendra-t-il de leurs besoins énergétiques et de leur possibilité de raccordement aux réseaux de chaleur ?

c. Les effets politiques : réactivation du débat public-privé et besoins d’affirmation intercommunale

Ces considérations économiques et techniques permettant de raccorder ou non les entreprises aux réseaux de chaleur apparaissent a priori sans rapport avec la modalité juridique de gestion de ces réseaux (délégation de service public (DSP), société publique ou régie). Pourtant, du fait de la présence de différents opérateurs sur le territoire et de l’imbrication croissante des besoins énergétiques dans sa stratégie économique, la modalité de gestion à privilégier interroge les élus à l’aune de plusieurs critères : leur implication dans les choix de gestion (obligatoire avec une société publique, plus variable dans le cadre d’une DSP), la robustesse de l’ingénierie technique (assurée dans le cas d’une DSP, plus dépendante de quelques ressources clés avec une SPL), les prix de l’énergie proposés (réduits à leur strict minimum avec une société publique, parfois difficilement contrôlables en DSP), et la contribution démocratique qu’elle autorise (quasi inexistante en DSP, possiblement plus large dans le cas d’une gestion publique). L’arrivée à échéance demain de certains contrats de délégation reposera ce débat à l’échelle communautaire de façon plus accrue encore.

En plus d’un questionnement sur la structure juridique la plus adéquate, l’intercommunalisation des services urbains à l’œuvre pose aussi de nouvelles questions politiques entre la communauté d’agglomération et les communes. Bien souvent, ce sont ces dernières, compétentes en matière d’urbanisme règlementaire et délivrant les autorisations d’urbanisme, que les porteurs de projet économique viennent voir prioritairement. Les intérêts communaux tirés d’une telle installation (image dynamique, emplois créés, ressources fiscales supplémentaires) deviennent parfois orthogonaux à ceux de la communauté d’agglomération, qui veille à limiter ses besoins énergétiques et privilégie pour l’implantation des data centers des sites où la chaleur fatale produite peut être réutilisée dans des réseaux de chaleur existants.

Plus largement, l’arrivée des data centers sur le territoire pousse la communauté d’agglomération à clarifier sa position sur ces derniers, afin de faciliter le dialogue avec l’État. La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) a, de son côté, présenté dans une note de mars 2022 les deux critères qui structurent la sienne : la sobriété foncière d’une part (en veillant à son inscription paysagère, en faisant la preuve en cas d’artificialisation que les friches existantes ne correspondaient pas aux besoins, et en soumettant tout data centers dépassant 5 000 m² de surfaces de plancher à un agrément de l’État), et l’efficacité énergétique d’autre part (en exigeant du porteur de projet une étude sur le potentiel de récupération de chaleur fatale existant et qu’il s’accorde avec un acteur public ou privé acceptant de la réutiliser). Toutefois, l’État ne fixe pas à ce jour de critères sur la puissance énergétique des data centers accueillis, mais semble plutôt appliquer le principe du « premier arrivé, premier servi » en indiquant que « si la puissance demandée est disponible via le réseau public d’électricité, le porteur de projet peut « réserver » sans condition la puissance souhaitée à terme. ».

La cartographie d’acteurs ci-après le montre bien : la production et la distribution d’énergie à Grand Paris Sud font intervenir une diversité d’acteurs aux prérogatives variées dont les relations sont imbriquées et à de multiples échelles. Ce système de gouvernance énergétique semble néanmoins devoir se recomposer dans les prochaines années.

La première évolution à prévoir est celle de la posture de Grand Paris Sud.

De fait, l’agglomération porte la volonté d’accroître son investissement des sujets énergétiques en général, et de la gestion des réseaux en particulier. Le développement de sa capacité à coordonner les réseaux et l’évolution vers un système de gestion publique de l’énergie – qui est l’objectif à terme – requièrent un accroissement des moyens et compétences techniques de l’agglomération autant qu’ils questionnent le rôle et l’investissement nécessaire des élus dans ce nouveau jeu d’acteurs. En outre, élus et services de l’agglomération se disent conscients de la nécessité d’harmoniser leur discours pour porter, à l’échelle communautaire, une doctrine collective en matière de développement économique, notamment sur le type d’entreprises à accueillir sur le territoire, les critères de ces choix, et en particulier dans le cas des data centers. Les éléments de cette doctrine sont en cours de formalisation au sein de l’agglomération et visent d’une part à objectiver et faciliter les procédures de dialogue entre les communes et l’agglomération, en même temps qu’ils énoncent des critères structurant le choix d’accueil d’une entreprise sur le territoire, à savoir : en premier lieu le critère énergétique, suivant les capacités énergétiques locales actuelles et prévisionnelles, et les potentiels risques que l’installation de l’entreprise ferait peser sur l’implantation de futures activités économiques ; le critère écologique, relatif notamment à l’impact de l’activité économique sur la ressource en eau ; et enfin les contreparties pour le territoire à l’arrivée de l’acteur économique, à l’installation (par investissement de l’acteur privé sur un projet public ?) et dans la durée (par instauration d’une taxation carbone locale ?).

Ces deux changements de posture de Grand Paris Sud induiraient une inflexion dans ses rapports avec les autres acteurs : avec les gestionnaires d’abord, dans le cas d’une évolution vers une gestion entièrement publique des réseaux ; avec les opérateurs ensuite, vers une structuration de leurs protocoles de dialogue, pour un meilleur partage des données énergétiques existantes et prévisionnelles du territoire ; avec les entreprises enfin, vers un confortement de la capacité d’entraînement des acteurs économiques privés dans les politiques communautaires, et en particulier dans la transition énergétique.

Par conséquent, la posture des acteurs économiques privés est, elle aussi, potentiellement amenée à évoluer, dans la perspective d’une intégration de leurs stratégies à la politique de transition portée par l’agglomération. Perspective renforcée par la systématisation à venir des démarches de transition écologique, dont énergétique, internes aux groupes, qui peut entraîner une recomposition de leurs stratégies d’acteurs et un rapprochement avec la puissance publique, notamment pour leur raccordement aux réseaux de chaleur.

Enfin, la position de l’État est susceptible de connaître une inflexion, dans le cas où une doctrine sur l’implantation des data centers serait adoptée par le conseil régional, entraînant en cascade une potentielle inflexion des stratégies de l’ensemble des autres acteurs. Les acteurs publics plaident également pour une refonte du processus de dialogue entre l’État et les collectivités dans le cadre de l’implantation d’entreprises sur leur territoire, en faveur de davantage de concertation et de coordination.

QUATRE LEVIERS POUR MIEUX COORDONNER LES RÉSEAUX

Pour coordonner tous les réseaux de son territoire, et faciliter à terme les raccordements des entreprises en énergies renouvelables, l’étude de cas de Grand Paris Sud fait ressortir quatre leviers.

Une nouvelle scène pour produire et diffuser les données énergétiques du territoire

Si le secteur de l’énergie ne connaît pas une situation de rareté comparable à celle de l’eau, les données sur les besoins énergétiques réels des acteurs économiques, et les niveaux de puissance que supportent les réseaux structurants, demandent à être mieux partagées et diffusées. L’hiver 2022 a prouvé que le réseau électrique français pouvait se retrouver sous tension, ce qui interroge forcément un territoire comme Grand Paris Sud ayant des entreprises industrielles et des centres de données à très forte consommation.

Aujourd’hui, les mesures de la consommation énergétique finale de ces acteurs se font a posteriori, dans le cadre d’un bilan de PCAET ou des rapports de l’Observatoire de la Transition Écologique et Sociale qu’a mis en place l’agglomération. L’installation d’un acteur économique énergivore est autorisée par l’État dès lors que la puissance électrique dont il a besoin est disponible au moment de son installation, et l’évaluation de ses effets sur la charge des réseaux se fait pour l’heure de façon informelle, en vertu de la bonne entente entre élus et services de RTE et ENEDIS. Si les relations qu’entretiennent les élus de Grand Paris Sud avec RTE et ENEDIS facilitent leur accès à certaines données énergétiques, ces dernières restent limitées aux consommations actuelles du territoire et à celles des projets économiques validés commercialement, et ne permettent pas de penser une quelconque dimension prospective.

Ces usages ne paraissent pas durables à moyen terme, et ce d’autant moins pour une agglomération qui entend se saisir et débattre de la gestion des ressources et de ses réseaux à l’échelle intercommunale. Avoir une connaissance précise des besoins actuels et futurs des plus gros consommateurs du territoire, des possibilités d’alimentation en énergie renouvelable, et des capacités restantes des réseaux structurants RTE et ENEDIS qui traversent le territoire apparaît incontournable pour éclairer le débat politique sur les perspectives et la géographie du développement territorial en son sein. Une nouvelle scène de dialogue rassemblant opérateurs énergétiques, communauté d’agglomération et principaux consommateurs pourrait être un cadre pour cela.

Franchir une nouvelle marche dans la planification territoriale

La métropole francilienne est aujourd’hui dans une situation paradoxale : cible des acteurs économiques mondiaux les plus énergivores, elle est aussi l’une des régions où la planification locale est la moins structurée. Le schéma directeur régional d’Île-de-France est évidemment un document d’urbanisme central pour la région et les territoires qui la composent, mais il ne peut encadrer tous les sujets à cette échelle avec précision. Sa dernière mouture, le SDRIF-E arrêté à l’été 2023, indique bien des zones de réindustrialisation prioritaire, mais sans prendre en compte l’enjeu énergétique ni le cas spécifique des data centers.

Les territoires franciliens, eux, peinent à s’organiser règlementairement au-delà de l’échelle communale. Fin 2023, seulement huit intercommunalités franciliennes (sur 52) avaient pris la compétence « urbanisme » à leur échelle et avaient un plan local de l’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé, en révision ou en cours d’élaboration. Grand Paris Sud a de son côté lancé depuis 2018 une démarche de SCoT mais à la vocation davantage stratégique que règlementaire, les plans locaux d’urbanisme restant de responsabilité communale. La destination de certaines parcelles foncières, pouvant potentiellement accueillir un data center ou un acteur industriel n’est donc pas concrètement mise en débat collectivement à l’échelle de l’agglomération, au-delà de ses grands projets de développement économique. La prise de compétence urbanisme à cette échelle pourrait permettre de faire un pas en ce sens.

Mais à moyen terme, ce sont les cadres des règlements d’urbanisme locaux eux-mêmes qui devront évoluer pour s’adapter aux enjeux de la transition énergétique. Les centres de données, aujourd’hui classés dans la catégorie « entrepôt » au titre des destinations du code de l’urbanisme (ce qui ne facilite ni leur référencement ni leur contrôle), ne devront-ils pas disposer d’une catégorie propre ? Les réseaux et besoins énergétiques des acteurs ne devront-ils pas devenir demain des critères à la cession de nouvelles parcelles ?

Vers un schéma régional des data centers ?

Sans attendre que la prochaine révision du schéma directeur francilien (qui risque d’advenir d’ici au moins une décennie) traite des data centers, un schéma stratégique régional dédié à cette question, coconstruit avec les territoires franciliens, l’État et les énergéticiens, permettrait de poser quelques questions stratégiques simples mais aujourd’hui implicites : l’Île-de-France doit-elle continuer à concentrer la très grande part des data centers français ? Si oui, quels principes d’aménagement prévalent à leur installation : la proximité des réseaux électriques et internet structurants (soit la géographie actuelle) ? une certaine déconcentration de leur répartition pour ne pas surcharger les capacités de certaines lignes structurantes ? les territoires capables de maximiser la réutilisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ? Échanger collectivement autour de ces questions semble être une première étape indispensable à toute planification régionale ou locale sur le sujet, ce dont ont pleinement conscience les élus et services de Grand Paris Sud qui ont saisi le Préfet de Région à ce sujet.

Une charte écologique et sociale entre Grand Paris Sud et ses entreprises

Comment, malgré les difficultés ou contraintes techniques présentées précédemment, inclure les entreprises du territoire au projet de « sociale-écologie » souhaitée par l’exécutif de Grand Paris Sud ? La communauté d’agglomération élabore actuellement des chartes de transition écologique et sociale avec les entreprises volontaires. Une vingtaine vont officiellement s’engager sur trois ans sur une liste d’engagements propres afin d’améliorer l’ancrage social de l’entreprise et de limiter son empreinte écologique. En contrepartie, Grand Paris Sud publicisera cet engagement et pourra mettre à disposition ses ressources pour faciliter sa réalisation.

1.3 À Libourne, le défi de l’entraînement d’un territoire dans la transition mobilitaire

Fiche d’identité du territoire – Communauté d’Agglomération du Libournais

Création de l’agglomération : 2011 (issue de la fusion des communautés de communes du Libournais, du Canton de Guîtres et du Pays de Coutras dans la communauté de communes du Nord Libournais) puis agrandissements successifs en 2013 (adhésion de deux communes) et en 2017 (fusion avec la communauté de communes du Sud-Libournais et adhésion de communes du Brannais)

45 communes, dont Libourne (24 557 habitants en 2021) et Coutras (12 462 habitants en 2021)

568,80 km²

92 605 habitants en 2021 pour 86 603 en 2010 (INSEE)

34 363 emplois en 2021 pour 31 510 en 2010 (INSEE)

À la confluence de l’Isle et de la Dordogne se trouve Libourne, centralité de l’est girondin au cœur de la région viticole de Saint-Émilion et de Pomerol, à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale. Cette position géographique a historiquement assis un rayonnement de ville portuaire et commerçante, et la situe aujourd’hui en partie du système métropolitain bordelais. La proximité entre les deux villes a permis ces trois dernières décennies une intensification de flux de toutes natures, et depuis le début des années 2000 une dynamique substantielle d’accueil et de création d’emplois résidentiels, appuyée sur le maintien et le renforcement de ses fonctions de sous-préfecture. Si cela fait de Libourne une locomotive de la couronne est du département, la ville et son pays élargi n’en connaissent pas moins un contexte social parmi les plus difficiles de Gironde. Logiquement, les politiques publiques de la Ville et de la Communauté d’agglomération (créée en 2011 et stabilisée dans sa composition actuelle en 2017) font de l’équité et de l’accessibilité des boussoles de leur action. La gratuité des transports en commun, initiée sur la ville de Libourne en 2013 et étendue au reste de l’agglomération en 2019, est à ce titre emblématique. Deux projets urbains ont, tour à tour, donné à ces politiques une traduction opérationnelle et spatiale : Libourne 2025-La Confluente, porté en 2015, et Libourne 2030 qui vient de paraître.

ENJEUX DE TRANSITION

Le contexte : à Libourne, une politique de mobilités au nom de la cohésion

Les dynamiques socio-territoriales à l’œuvre depuis le début du siècle contraignent Libourne à relever un double défi : trouver pleinement sa place dans le système métropolitain bordelais, en développant des fonctions de centralité propres, vitales pour l’ensemble du pays libournais.

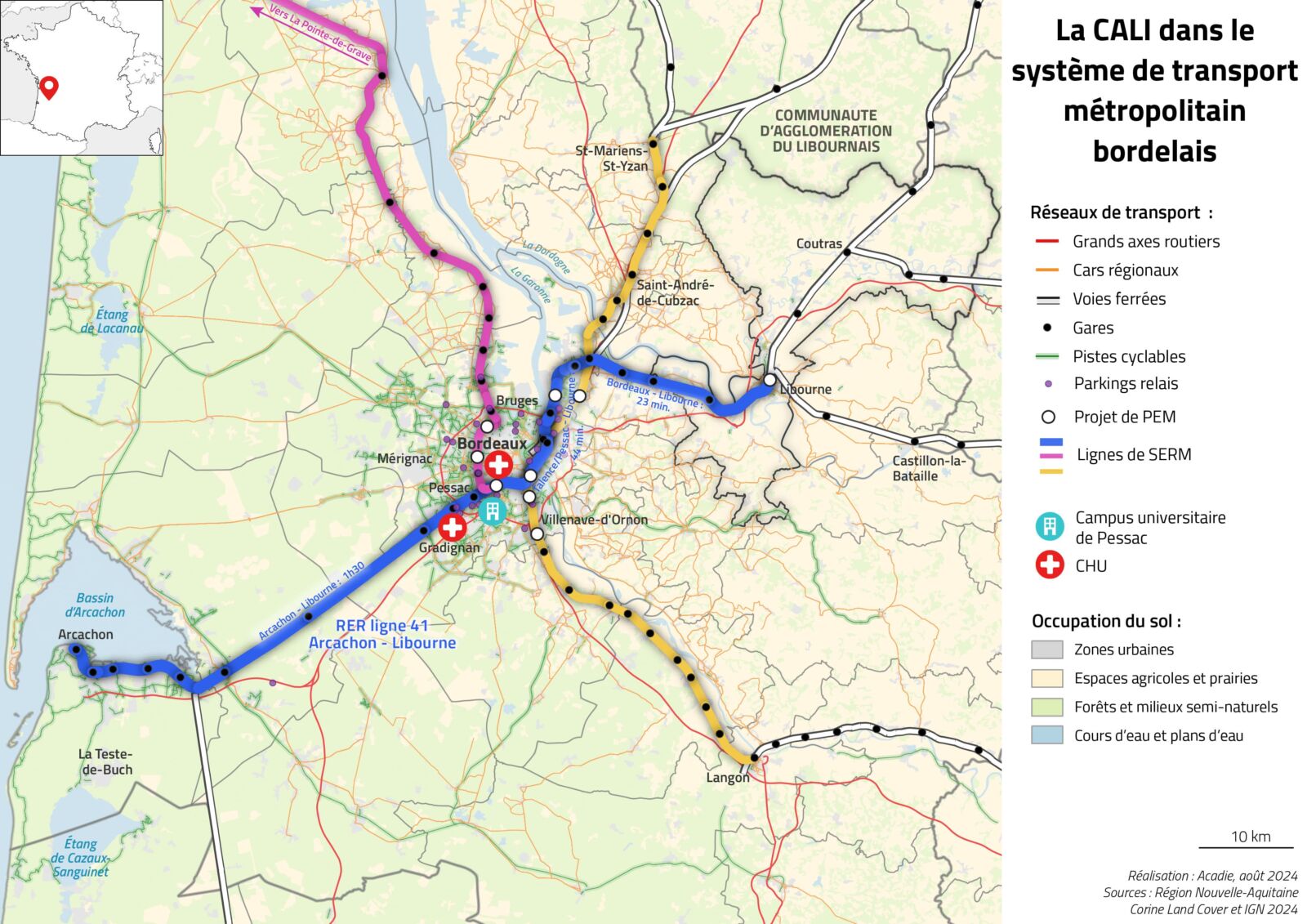

Trouver pleinement sa place dans le système métropolitain bordelais, c’est réussir à valoriser la multitude de flux et liens qui unissent les deux territoires. Aujourd’hui, environ 11 500 navetteurs vont quotidiennement travailler d’un territoire à l’autre (8 500 de la CALI à Bordeaux Métropole, 3 000 en sens inverse). À ces déplacements s’ajoutent une kyrielle d’autres mobilités (servicielles, sportives, évènementielles), et des trajectoires résidentielles bordelaises qui composent parfois avec le Libournais – tirant le taux de croissance démographique annuelle de l’agglomération à 0,8 % entre 2014 et 2020, là où les territoires voisins à l’est et au sud voient leur population stagner ou décroître. Cette communauté de destins avec la métropole bordelaise est reconnue à partir de 2014 : Alain Juppé, alors Président de Bordeaux Métropole, lance une dynamique de coopérations avec plusieurs territoires girondins et néo-aquitains. Le travail engagé avec la Communauté d’Agglomération du LIbournais (CALI) s’approfondit en 2017 avec une stratégie commune d’attractivité et marketing économique, puis est élargi à des coopérations sur la mobilité, le tourisme, la gestion de l’eau et les politiques agricoles et alimentaires, dans un nouveau contrat (CoNECT) signé en 2022. Alors que d’autres villes moyennes ont cherché à s’ériger en contre-modèle face aux métropoles, la CALI assume, elle, d’être « l’agglo rive droite de Bordeaux ».

Elle le reconnaît peut-être d’autant plus aisément que la ville parvient à maintenir et développer un bouquet de services conséquent, indispensable aux 160 000 habitants des 137 communes du pays Grand Libournais. Avec son identité architecturale et historique propre (revalorisée par ses projets urbains Libourne 2025 et Libourne 2030), la ville compte – entre autres – un centre hospitalier et une clinique, neuf établissements pour personnes âgées, quatre lycées (dont l’un des plus grands du département), une offre de formation BTS/Bac+2 en train de s’étoffer, deux festivals, une liaison TGV directe à Paris, et l’un des parcs de logements les plus diversifiés de l’est bordelais avec 15 % de logements sociaux. De ce fait, Libourne se retrouve investie dans les défis sociaux du département girondin – défis auxquels elle est confrontée plus directement que d’autres, avec 20 % de ses habitants sous le seuil de pauvreté (15 % à l’échelle de la CALI, 12,5 % à l’échelle départementale) et un revenu médian des habitants de l’agglomération (21 100 €) qui s’approche davantage des moyennes charentaise et dordognaise que girondine (23 180 €). Les autoroutes bloquées par les Gilets Jaunes en 2018, et l’ampleur des votes Rassemblement National aux élections de 2024, attestaient récemment de la vivacité des besoins de cohésion sur le territoire.

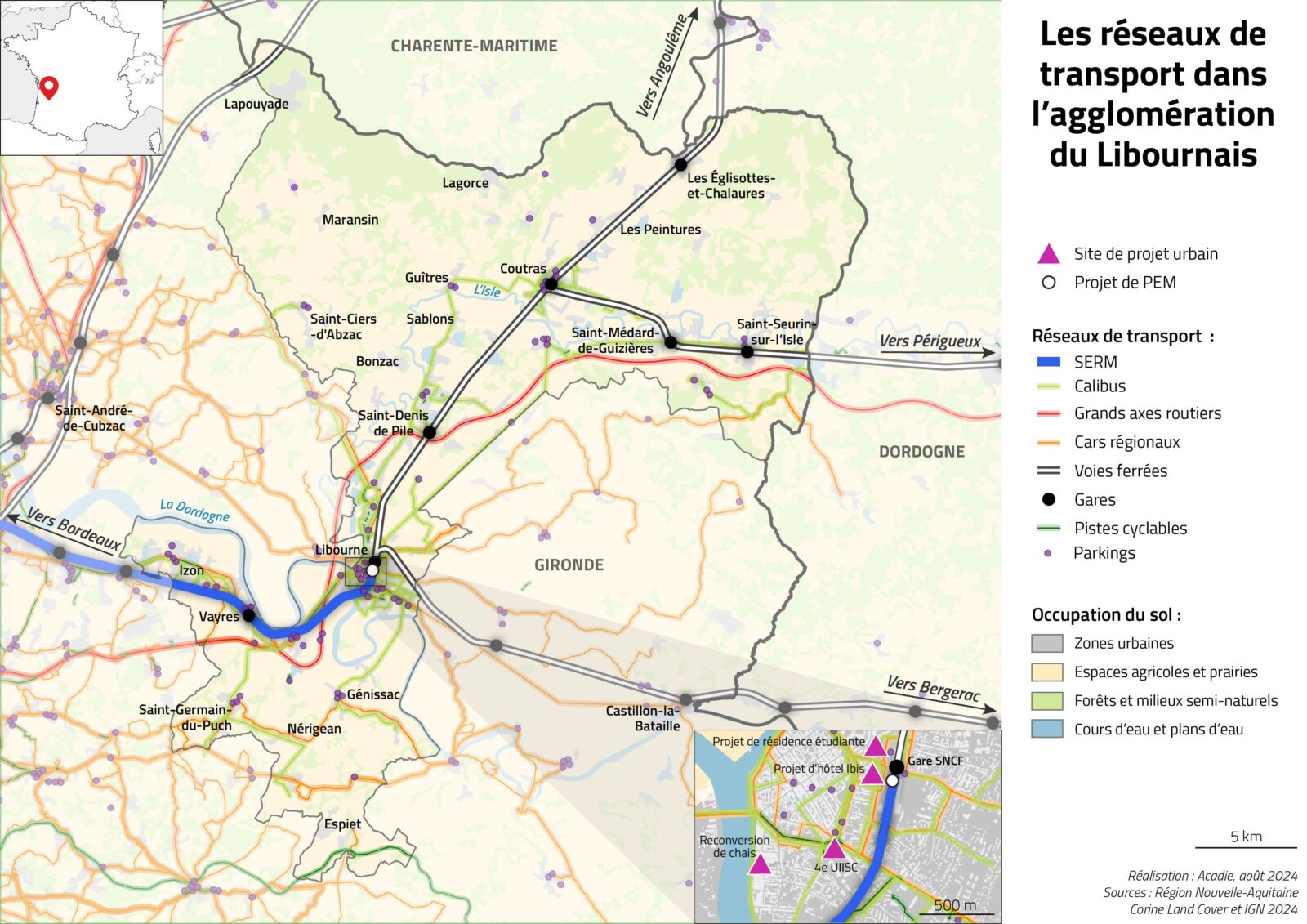

Pour y répondre, les élus de la ville et de l’intercommunalité mobilisent bien sûr les leviers des politiques locales de l’habitat (développement des logements sociaux en dehors de Libourne, réhabilitation de l’habitat dégradé dans les quartiers anciens de la ville centre, …) et de développement économique, mais aussi ceux des politiques de mobilités. Dans une agglomération historiquement structurée par la voiture (plus de 80 % des actifs de la CALI se rendent à leur travail avec), il s’agit de rendre les mobilités possibles et les moins contraignantes pour tous. Complétant une offre TER qui relie Libourne à Bordeaux en 25 minutes mais aussi à cinq autres gares de la CALI (Saint-Sulpice-Izon, Vayres, Saint-Denis-de-Pile, Coutras, et Les Eglisottes), l’intercommunalité a étendu en 2019 la gratuité de l’ensemble de son réseau de bus et de transport à la demande qu’elle avait initiée à l’échelle de la ville de Libourne quelques années auparavant.

L’élément déclencheur: la mise en service du service express régional métropolitain (SERM)

a. Les effets territoriaux : nouvelle gare, nouvelle géographie, et nouveaux habitants ?

Depuis 2022, l’offre ferroviaire libournaise a progressivement évolué. L’amplitude horaire des trains vers la métropole bordelaise a augmenté (de 6h à 22h environ), ceux-ci poursuivent maintenant leur trajet sans correspondance jusqu’à Arcachon (donnant un accès direct à la gare de Pessac proche des facultés) et sont plus nombreux en heure de pointe (un tous les quarts d’heure). Une amélioration de service heureuse, mais pour laquelle la ville n’a pas été directement consultée.

Elle la doit à la Région Nouvelle Aquitaine et à Bordeaux Métropole qui dès 2018 portent conjointement le projet d’un « RER Métropolitain ». L’annonce faite par le Président de la République à la fin de l’année 2022 d’un objectif de dix systèmes express régionaux métropolitains (SERM) a renforcé la crédibilité du projet et ses financements (via le soutien financier de l’État, puis du Département), faisant du projet de SERM bordelais l’un des plus avancés de France avec Strasbourg.

Outre la ligne Arcachon-Libourne, le RER bordelais est structuré par deux autres lignes ferroviaires traversant ou rejoignant Bordeaux Saint-Jean (Bordeaux/ Pessac – Macau et Saint-Mariens/Saint-Yzan-de-Soudiac – Langon) auxquelles s’ajouteront six lignes de car. L’essentiel des investissements à venir servira à renforcer la puissance électrique des réseaux pour permettre à des trains plus longs, plus hauts et plus nombreux de circuler d’ici 2028, la réhabilitation de certaines haltes ferroviaires, et la réalisation de pôles d’échanges multimodaux (PEM). La ligne Libourne – Arcachon disposera ainsi dès 2025 d’un arrêt supplémentaire, « Talence-Médoquine », en périphérie ouest de Bordeaux, et à proximité immédiate du CHU, et Libourne verra son PEM sortir de terre. Projet structurant de 29 millions d’euros, co-financé pour plus de la moitié par l’Union Européenne, l’État, la Région et Bordeaux Métropole, il permettra une mise à niveau infrastructurelle nécessaire de la 6ème gare la plus fréquentée de Nouvelle-Aquitaine (1,6 million de voyageurs annuels – fréquentation qui devrait augmenter de 25 % d’ici 2030 selon la SNCF), en plus de jouer une fonction symbolique face aux menaces épisodiques de suppression de son arrêt TGV. Concrètement, la réalisation du PEM implique des aménagements techniques liés au SERM (adaptation des quais, installation d’un technicentre SNCF de terminus, etc.) et la transformation de la gare ferroviaire et de la gare routière : espaces publics, parking voitures en silo, parking vélo plus grand, intermodalité et traversée des rails facilitées, réhabilitation du bâti et de friches en proximité, requalification des quais de la gare routière,…

Mais plus encore que le quartier de gare, c’est la géographie du territoire libournais que le SERM concourt à faire évoluer. S’il n’apporte pas de rupture radicale, il place Libourne, déjà à 25 minutes de Bordeaux, à une demi-heure des universités bordelaises et à une heure et demie de la mer en train ! Il offre de nouveaux possibles aux habitants de l’agglomération (par exemple, étudier en vivant au pays), de nouvelles envies aux touristes qui s’y rendent (par exemple, utiliser un service de vélo en libre-service pour se rendre à Saint-Émilion, commune située en-dehors de la CALI) et de nouveaux désirs résidentiels aux métropolitains. Si l’importance de ces derniers est difficile à évaluer, des signaux faibles tels que l’augmentation des prix de l’immobilier (en moyenne, +25 % en 5 ans, contre +21 % à l’échelle régionale), la multiplication d’opérations en division parcellaire, et la diminution des effectifs des écoles de la ville de Libourne attestent toutefois d’évolutions socio-démographiques à l’œuvre, dans la continuité des mutations territoriales observées depuis une décennie.

b. Les effets économiques : pas de bouleversement mais un quartier de gare en tête de pont

Amélioration significative plutôt que rupture à l’offre ferroviaire en place, le projet de SERM n’a pas non plus modifié à ce jour la dynamique économique libournaise. S’il conforte les liens économiques existants entre Libourne et Bordeaux – citons en guise d’exemple l’entreprise de santé animale Ceva, dont le siège social est à Libourne et emploie de nombreux travailleurs bordelais, ou encore l’antenne libournaise de l’incubateur Bordeaux Technowest –, on n’observe pas de boom de nouvelles installations d’entreprises bordelaises. De fait, de récentes études indiquent que le potentiel d’accueil d’entreprises tertiaires de la métropole bordelaise est loin d’être tari. La stratégie de développement économique, retravaillée dans le cadre du PLUi de la CALI en cours d’élaboration, n’évoluera donc pas de façon significative à l’aune de la nouvelle donne ferroviaire.