Au cours des Trente glorieuses, le modèle de développement fordiste de l’urbain a conduit à privilégier l’étalement des villes et les aménagements périphériques, donnant lieu à l’émergence de la banlieue (ou suburb). Dans un rapport binaire centre-périphérie, ce modèle a conduit à un appauvrissement démographique, fonctionnel, infrastructurel voire budgétaire des centres urbains, confrontés à un effet ciseau : une fuite en périphérie des populations, des activités et des infrastructures, avec tout ce que cela représente de pertes fiscales pour les communes centrales ; le maintien voire l’accroissement des charges de centralité liées à la présence de services et d’activités difficilement déplaçables des centres-villes. En outre, la construction, dès les années 1970, de centres secondaires a largement contribué à l’appauvrissement des centres historiques et des villes. L’ampleur du phénomène a conduit à l’émergence de travaux sur les shrinking cities (villes en contraction), dont une partie explique ce déclin par une redistribution de la population, des richesses et des activités des municipalités centrales vers l’échelle supérieure des aires urbaines. Cette intense recomposition de l’échelle locale explique le passage de la notion de ville, monocentrique et dense, à celle d’aire urbaine, polycentrique et plus diffuse [1].

La dynamique dépréciative des centres-villes à partir des années d’après-guerre et jusqu’aux chocs pétroliers et au-delà a conduit à une réelle crise de la centralité urbaine dans les années 1980 et 1990. Si la fin des villes telle que l’entendait Françoise Choay tendait à décrire le passage à l’urbain généralisé comme nouvelle catégorie spatiale, la notion aurait très bien pu renvoyer également à la fin des centres-villes. À partir des années 1980, un réel retournement spatial commence toutefois à s’observer : celui d’un lent retour des populations, des activités et des capitaux en ville et dans les centres historiques, sous la forme, timide d’abord, d’une gentrification résidentielle et/ou commerciale puis, plus récemment, d’équipements majeurs. Ce mouvement s’est accéléré dans les années 2000, donnant lieu, en 2020, à un bilan plus nuancé dans lequel les périphéries résidentielles urbaines apparaissent comme les grandes perdantes des deux dernières décennies d’aménagement et de politiques publiques, dont la crise des gilets jaunes serait en partie l’expression. Comment le retour de l’économie en ville se manifeste-t-il ? A quoi est-il dû ? S’observe-t-il partout en France et dans le monde ? Résulte-t-il d’un phénomène structurel (et si oui, de quelle nature) ou d’un pur produit de l’histoire récente, appelé à s’interrompre rapidement ?

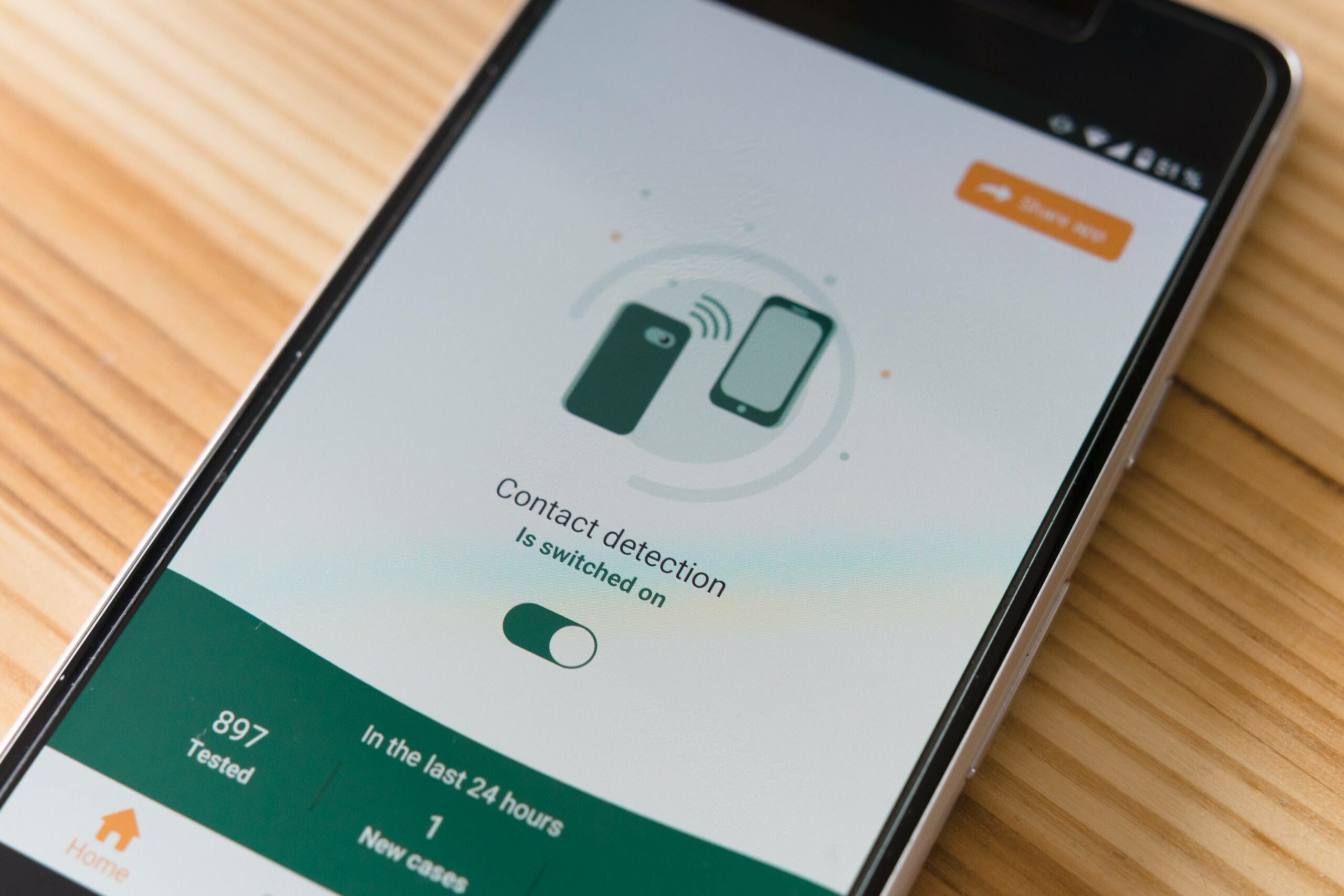

À ce titre, la crise sanitaire du coronavirus et l’expérience difficile du confinement en ville tendent à replacer les débats sur le retour de l’économie en ville dans des considérations plus larges et plus anciennes, souvent hygiénistes voire anti-urbaines, sur une fin de la centralité urbaine et la promotion d’un retour à la « nature » ou à la « campagne ». Les économies d’agglomération qui poussent les populations et les investissements vers les centralités sont-elles négativement et durablement affectées, voire annulées, par l’involution sanitaire de la COVID-19 ?

Le retour de l’économie en ville : de quoi parle-t-on ?

En aménagement, on distingue différentes catégories économiques : l’économie présentielle ou résidentielle (les dépenses ordinaires de la population) par opposition à l’économie de passage (liée au tourisme par exemple) ; les différentes économies sectorielles ; les investissements, sous forme matérielle (immobilière et infrastructurelle) de la part de la puissance publique comme du secteur privé, ou sous une forme immatérielle (comme les investissements directs étrangers ou les investissements boursiers) ; enfin, on oppose aussi économie de base (basic activity en anglais, soit les activités rares qui font la spécialisation économique d’un territoire, à l’image d’Airbus à Toulouse) et économie « non basique » (non-basic activity [2], soit les activités ordinaires, comme les petits commerces de proximité, que l’on trouve de façon quasi ubiquiste sur l’ensemble du territoire). La liste n’est pas exhaustive.

Parler d’un retour de l’économie en ville, c’est donc évoquer un phénomène complexe. Tout type d’économie n’est pas pertinent aux sujets de la dévitalisation et de la revitalisation urbaine. Deux catégories intéressent ici l’essentiel du propos : l’économie urbaine ordinaire, dite aussi présentielle ou résidentielle, qui renvoie à la non-basic economy anglo-saxonne ; l’économie métropolitaine, c’est-à-dire les activités, les professions, les populations, les investissements qui font la spécificité du tissu économique des métropoles – et, en l’occurrence, de leur cœur. Dans certains cas, économie ordinaire et économie métropolitaine peuvent se retrouver en tension par des dynamiques d’exclusion mutuelle. Ces cas sont toutefois rares, tant ces deux économies sont, de fait, complémentaires. Le confinement imputable à la COVID-19 en 2020 a ainsi montré l’importance de l’économie ordinaire dans le bon fonctionnement de l’économie métropolitaine, mise en télétravail dans une situation parfois assez précaire tandis que la première fonctionnait à plein régime.

Le sujet du retour de l’économie en ville pose, enfin, la question de la ville. Outre sa remise en question par de nombreux travaux, il convient ici de se demander de quelle ville on parle. S’agit-il des grandes métropoles ? Des villes petites et moyennes ? Des villes matures ou des « booming cities » en forte croissance ? Des villes françaises et européennes ou des villes d’ailleurs ? L’idée de ville est ainsi tout aussi imprécise et complexe que celle d’économie. Le questionnement portant sur le retour d’une certaine économie dans un certain type de villes varie ainsi grandement d’une situation à l’autre. Quels constats peut-on donc émettre en France et en Europe au tournant des années 2020, dans un contexte fortement marqué par les incertitudes imputables à la COVID-19 ?

L’involution de la géographie commerciale ?

Depuis le tournant des années 2010, une nouvelle dynamique commerciale se fait jour. Des géants du commerce comme Ikea, King Jouet, Mr Bricolage ou Leclerc, habituellement implantés dans les périphéries, ont inauguré des magasins dans les centres-villes, dans un format différent de ceux prévalant dans le périurbain traditionnel. D’après Sébastien Bourdin, enseignant-chercheur en géographie économique et doyen délégué de l’École de Management de Normandie, ce mouvement centripète a débuté en Europe avec Ikea en 2014, lorsque l’entreprise suédoise a ouvert un magasin au cœur de la ville de Hambourg, en Allemagne, avant d’en inaugurer d’autres à Southampton, Birmingham et New York. D’ici 2021, 30 ouvertures de magasins, de taille plus réduite et adaptée à l’espace disponible en centre-ville, sont prévues [3]. Philippe Dugot rappelle, à ce titre, le vieil adage allemand selon lequel « le commerce, c’est le changement »[4].

Ne pourrait-on pas en dire autant de la ville et de l’urbain et en particulier de leurs centralités ?

On observe les mêmes phénomènes en France. En mai 2019, Ikea a ainsi inauguré un point de vente à la station de métro Madeleine à Paris. D’une surface de 5 400 m², soit quatre fois moins que ses magasins en périphérie, ce magasin répond à différentes logiques partagées par ce même type de nouveaux points de vente centraux : se rapprocher des consommateurs habitant en ville, notamment ceux qui n’ont pas de voiture [5], s’adapter au souhait des clients de voir et tester les produits avant de les acheter, conserver leur compétitivité face aux enseignes d’e-commerce, notamment parmi les jeunes consommateurs [6], ou encore de tester de nouveaux formats pour pallier la saturation de l’offre commerciale en périphérie et maintenir la croissance de l’enseigne [7]. Associant commerce physique et e-commerce, ce nouveau business model repose sur un terme nouveau : le phygital [8].

Néanmoins, Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce [9], interrogé par le magazine La Gazette des Communes [10], ne voit pas dans ces mouvements une nouvelle tendance commerciale mais plutôt un « épiphénomène »[11]. Pour lui, cette dynamique ne sera valable que pour les métropoles et non les villes petites ou moyennes. Il explique que « [l]’alimentaire a ouvert la marche, avec des groupes comme Carrefour, Casino… suivi par le sport, le bricolage, et l’ameublement[…]. Isolément, on pourrait croire à une tendance sociétale forte derrière, mais ce sont des tests de nouveaux formats pour toucher des clientèles qui jusqu’ici ne venaient pas à eux».

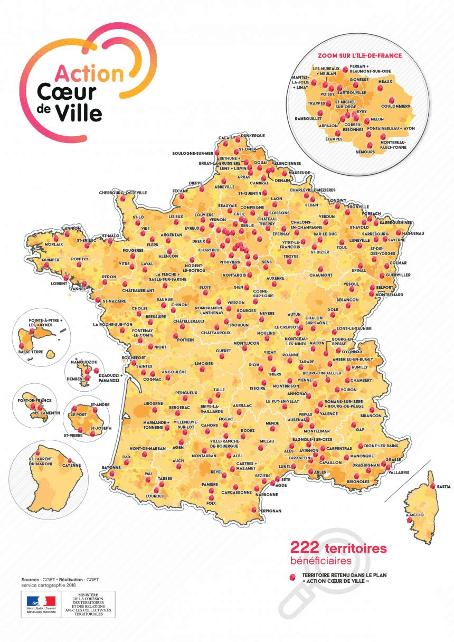

Si le mouvement d’investissement des centres par les grandes enseignes du périurbain concerne surtout les métropoles et les grandes villes, le commerce de centre-ville de certaines villes moyennes semble toutefois lui aussi mieux se porter. En février 2019, le journal Les Échos titrait un article : « Le commerce de centre-ville se rebiffe »[12]. Si le constat d’un certain ralentissement de l’activité commerciale dans les centres-villes est vérifiable par le taux global de vacance, ce dernier ne tient pas compte des anomalies statistiques, c’est-à-dire des cas qui contrastent avec la tendance globale. En effet, certaines villes moyennes comme Le Havre, Pontarlier ou encore Tours ont maintenu ou réussi à impulser à nouveau une activité commerciale importante.

Parmi ces centres-villes, la ville de Mulhouse a retenu l’attention du journal britannique The Guardian, qui a érigé cette commune alsacienne de presque 109 000 habitants [13] en parangon de la revitalisation des cœurs de villes moyennes. Le journal cite pour preuve qu’après avoir été « la ville la plus sinistre de l’est de la France » et « le symbole de la mort des rues commerciales européennes », Mulhouse, anciennement industrielle, s’est profondément renouvelée en une dizaine d’années sur le plan commercial et est devenue l’une des villes françaises qui compte plus d’ouvertures que de fermetures de boutiques. Le ratio y est de deux ouvertures pour une fermeture de local commercial, taux assez exemplaire en France. En tout, plus de 470 nouveaux commerces y ont ouvert au cours des huit dernières années. Le quotidien britannique explique cette renaissance urbaine par la mise en place par la commune d’un plan intégré, sur six ans, mêlant logements, transports (nouveau système de tram, plan pour le vélo, parking abordable et mise en place de navettes), espaces publics et espaces verts, qui a mis fin à une approche en silo de ces différentes composantes urbaines essentielles.

Cette dynamique favorable du commerce de centres-villes dans des agglomérations où il était en crise constitue-t-il le signal faible d’un retournement durable ? Le palmarès Procos [14] 2019 des centres-villes commerçants [15] est plus nuancé et parle au sujet de la vacance commerciale de centre-ville d’un « constat préoccupant mais pas une fatalité ». Ainsi, le taux moyen de vacance commerciale en centre-ville en France est passé de 7,2 % en 2012 à 11,9 % en 2018. Toutefois, les magasins de centre-ville sont ceux qui ont connu la baisse de fréquentation la moins aiguë parmi la totalité des ensembles commerciaux, périphéries urbaines comprises. La fédération explique cela par l’augmentation des achats en ligne, par la « modification des modes et parcours de consommation » (à savoir, par exemple, que les consommateurs se renseignent sur les articles avant de les acheter) et par la concurrence induite par une croissance de la population plus faible que celle des surfaces commerciales.

Enfin, prendre la mesure du dynamisme du commerce en centre-ville via l’évolution des taux de vacance a-t-il toujours un sens, en particulier dans le cas des métropoles ? Ainsi, contre toute attente, la ville de New York, perçue comme un pôle commercial et financier mondial, est-elle aussi concernée par l’augmentation d’un taux de vacance commerciale déjà élevé. Selon des données du Department of Small Business Servicesde la ville, le taux moyen de locaux commerciaux vides y est de 8,9 % [16] – ; il est même de 20% à Manhattan, notamment sur certaines artères prestigieuses comme Madison Avenue [17]. Serait-ce le signe d’une nouvelle crise ou d’une transformation du commerce physique traditionnel ? Car, dans le même temps, les taux de consommation par habitant n’ont pas baissé, loin de là. L’une des clés du retour du commerce en centre-ville pour les métropoles est donc moins quantitative que qualitative. L’enjeu n’est-il pas partagé par les villes petites et moyennes, marquées elles aussi à la fois par des formes de gentrification commerciale et d’urbanisme événementiel (avec le cas de plus en plus répandu des commerces éphémères) ?

Une concentration de capitaux et d’investissements dans les centres historiques

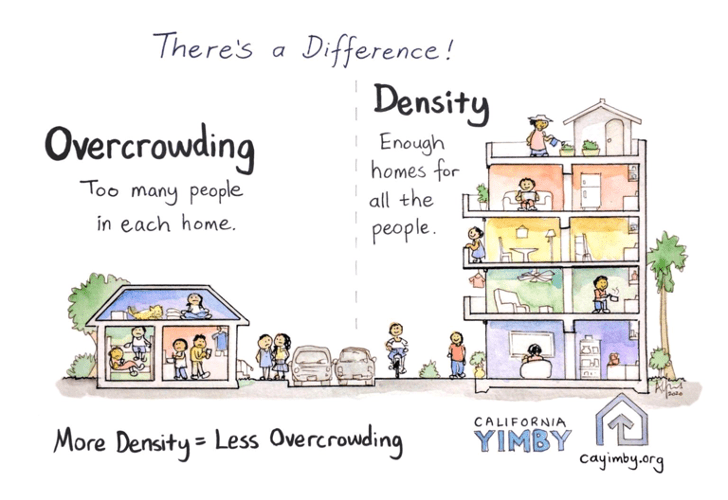

Contrairement à ce que l’on a pu observer dans les agglomérations nord-américaines, il n’y a pas eu en France ou en Europe d’effondrement de la valeur des centres-villes au profit des périphéries urbaines. Ces derniers ont continué à concentrer les prix fonciers et immobiliers parmi les plus élevés au sein de leurs agglomérations, tant aux niveaux résidentiel que commercial. C’est même justement en raison d’un foncier plus cher en centre-ville que les grands aménagements commerciaux périphériques, nécessitant de fortes emprises au sol en particulier pour les parkings, ont été aménagés loin des centres, à la fois trop chers et pas assez accessibles pour les voitures. Toutefois, il est notable qu’une partie du desserrement caractéristique de l’étalement urbain des Trente glorieuses s’est inversé dans les années 2000 et 2010. On en observe des manifestations avec l’immobilier verticalisé oul’aménagement de grands équipements publics.

Le retour des tours dans les centres-villes européens : enjeux politiques, économiques et symboliques

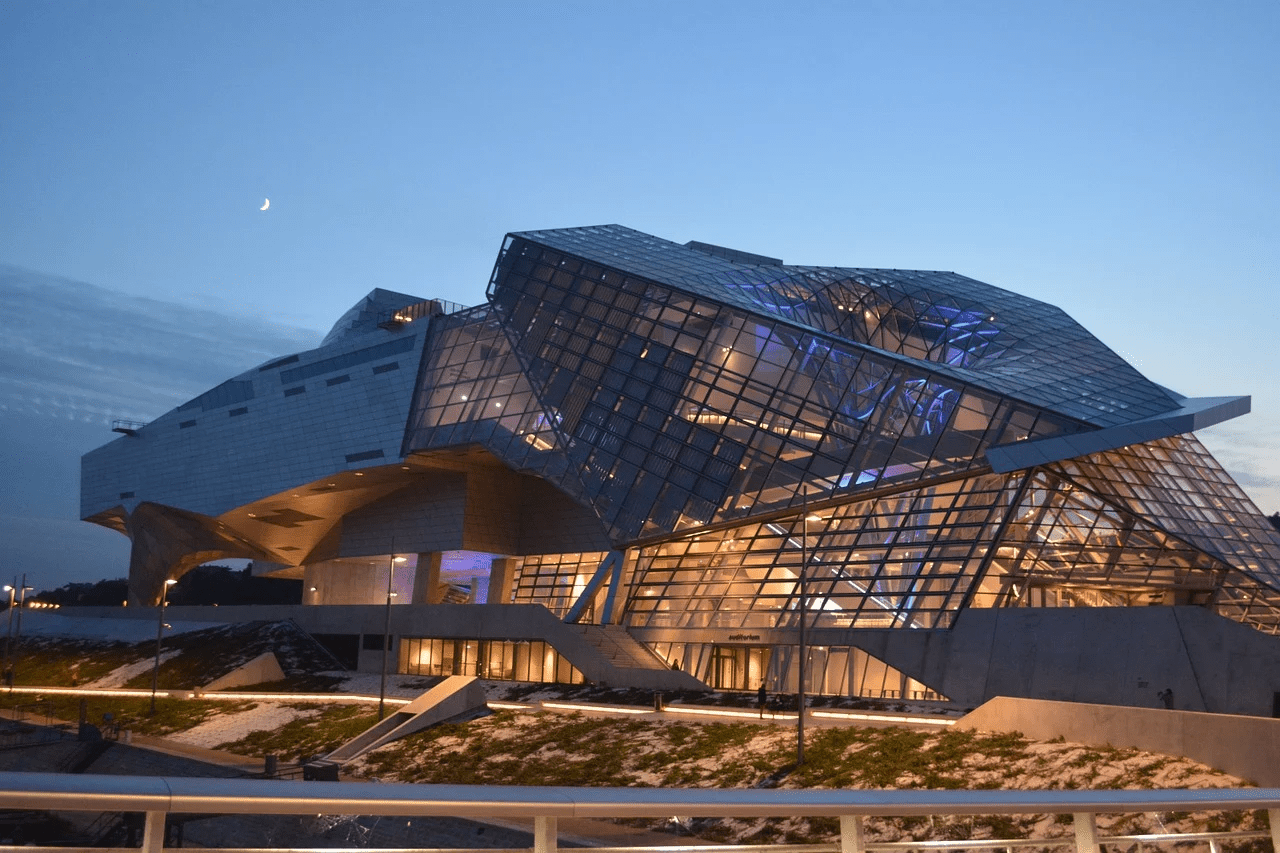

L’équipe du géographe Manuel Appert, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon [18], a mis en lumière la multiplication de projets de tours résidentielles et de bureaux dans les centres-villes européens depuis les années 2000. De très nombreuses villes du Vieux continent connaissent ainsi un phénomène de verticalisation de leurs centres-urbains, comme Londres, Francfort, Milan, Vienne, Madrid, Barcelone ou encore Varsovie. Pour Manuel Appert, « [l]a tour est devenue une des modalités architecturales d’une urbanisation continue, d’une métropolisation des fonctions et des actifs dans le contexte de mondialisation et, à grands traits, d’une montée en puissance des acteurs de marché dans la fabrique urbaine. »

En France, ce mouvement de retour des tours dans les centres a débuté avec le projet Euralille [19], qui compte une programmation mixte de bureaux et de logements, ainsi qu’un hôtel, un pôle multimodal, un immense centre commercial, des salles de concerts et un palais des congrès et des expositions. On trouve des projets similaires de verticalisation à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu et celui de la Confluence, à Marseille avec Euroméditerranée ou encore à Toulouse avec la tour Occitanie. Dessinée par l’architecte américain Daniel Libeskind et le cabinet français Kardham Cardete Huet Architecture, cette dernière mesure 153 mètres et sera construite sur le site de la gare Matabiau, dans le cadre d’un projet de redéveloppement plus large de la zone en quartier d’affaires. Le permis de construire a été signé le 23 juillet 2019 et la livraison de la tour est prévue pour 2023 [20]. Les 30 000 m² seront occupés par des locaux de la SNCF, un hôtel Hilton, des commerces, des appartements haut de gamme ainsi qu’un café-restaurant panoramique. Pour le maire Jean-Luc Moudenc, cette tour est « la signature architecturale à la hauteur de l’ambition d’une métropole européenne » [21].

De tels projets de verticalisation du bâti de centre-ville sont proprement métropolitains et se rencontrent très rarement dans les aires urbaines petites et moyennes, à l’exception de cas spectaculaires et emblématiques, comme Malmö [22] et sa tour Turning Torso. Ils traduisent, en France mais aussi dans de nombreux pays développés, un mouvement très contemporain de dé-verticalisation des périphéries – consécutivement au dynamitage des barres et des tours des cités de banlieue en France – et de re-verticalisation des centres. Ce processus n’est pas que spatial, il est aussi sociologique, politique et symbolique.