« Repenser les liens entre mobilité et urbanisme : un enjeu crucial pour la ville bas-carbone »

La forte mobilité des personnes au sein d’une économie globalisée a favorisé la propagation rapide du coronavirus. Dans le même temps, l’épidémie et le confinement mis en place par de nombreux pays pour lutter contre la COVID-19 ont conduit à une forte diminution de la mobilité des personnes et des biens ainsi que celle des émissions de gaz à effet de serre (GES). La crise sanitaire a ainsi confirmé un fait déjà bien connu : le secteur des transports est responsable d’une grande part des émissions de GES. Si on s’accorde pour affirmer que décarboner la mobilité est indispensable pour construire la ville bas-carbone, en revanche les voies à emprunter pour réussir cette décarbonation font débat. La démobilité et les modes de déplacements alternatifs au véhicule thermique comme le vélo en seraient-ils une comme le laissent croire certaines discussions actuelles ? Le débat se situe en réalité ailleurs : pour parvenir à décarboner la mobilité, il faut se concentrer sur les déplacements qui contribuent majoritairement aux émissions (les déplacements quotidiens de moyenne distance) et sur ce qui les motive, c’est-à-dire repenser profondément les liens entre mobilité et urbanisme.

Pour discuter de ces enjeux, La Fabrique de la Cité et la Fondation Palladio ont invité dans le cadre de l’Université de la Ville de Demain deux experts de la mobilité, Jean Coldefy, expert indépendant, directeur du programme Mobilité 3.0 d’ITS France, et Jacques Levy, géographe et urbaniste, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Urbanisme et mobilité, les deux facettes d’une même médaille

La crise sanitaire actuelle peut être lue comme une crise de la mobilité, et cela pour plusieurs raisons :

- La première est que la mobilité a été reconnue comme un facteur d’aggravation de l’épidémie. La diffusion à l’échelle de la planète du virus a été rendue possible par des réseaux de mobilité extrêmement efficaces. Tous les types d’espaces ont été touchés, des grandes mégalopoles aux petites villes. La mobilité a permis d’amplifier l’onde de choc d’un aléa d’abord très localisé (la première contamination au coronavirus en Chine), jusqu’à en faire une catastrophe mondiale.

- La deuxième est que la crise sanitaire s’est accompagnée d’une crise de la démobilité. En effet, pour limiter la diffusion du virus et aplatir la courbe du nombre de cas, des mesures d’une ampleur inédite ont été prises à l’échelle de la planète. Un coup d’arrêt brutal a été donné à la liberté de se déplacer, avec un fort impact à la fois sur la demande et sur l’offre de transport. En France, pendant les quatre premières semaines du confinement, le trafic a chuté de 81% par rapport à 2019. La période du déconfinement a continué à se caractériser par des restrictions importantes en termes de mobilité collective, qui pèsent très lourdement sur l’équilibre financier des transports en commun et des modèles alternatifs à la possession d’un véhicule individuel (co-voiturage, autopartage etc.).

- La troisième est que cette crise de la démobilité a créé les conditions d’une récession mondiale en bloquant à la fois la production et les échanges, qui sont les moteurs de notre économie globalisée, aux chaînes de production complexes et interdépendantes.

La crise sanitaire a donc révélé donc de façon brutale le caractère stratégique de la mobilité pour notre économie et nos sociétés complexes qui reposent sur l’articulation entre différents espaces, souvent lointains. Mais elle a également révélé combien cette même mobilité pouvait être facteur de vulnérabilité par les dépendances entre les territoires qu’elle entraîne. La crise sanitaire va-t-elle conduire à un changement durable des façons de se déplacer ? Assisterons-nous à un retour à un même taux de déplacements ? Par quel moyen seront-ils réalisés de façon préférentielle ? par un véhicule individuel ? ou bien par des modes partagés et des modes doux ? Assisterons-nous au contraire à une réduction des déplacements avec la relocalisation de certaines activités, le développement des relations de proximité, le rapprochement entre lieux d’emploi et d’habitat, la pérennisation du télétravail et l’augmentation des mobilités actives ? Cette réduction se traduira-t-elle par une baisse du nombre de déplacements ou par celle du nombre de kilomètres parcourus ? Les conséquences possibles de ces scénarios sont très différentes, tant en termes de développement territorial (désaffection pour les métropoles ; développement des villes moyennes; repli sur l’hyperlocal affaiblissant les relations interterritoriales ?), qu’en termes de décarbonation de la mobilité. Ces scenarios, dont aucun ne se réalisera tel quel, montrent que l’enjeu soulevé par la crise sanitaire rencontre directement celui soulevé par la poursuite des objectifs de neutralité carbone, dans lesquels la mobilité tient également une place centrale.

Le secteur des transports est en effet l’un des plus émetteurs en gaz à effet de serre : entre 1990 et 2017, il est le seul secteur dont la part dans le total des émissions de CO2 a continué à croître, passant de 22 à 24%. La mise à l’arrêt de l’économie pendant le confinement et la baisse drastique des déplacements qui s’en est suivie a conduit à une baisse exceptionnelle de 8.6% des émission de gaz effets de serre à l’échelle mondiale entre le 1er janvier et le 30 avril 2020, à laquelle le trafic routier a contribué à hauteur de 43% (et seulement de 10% pour l’aviation qui ne représente en temps normal que 3% des émissions mondiales). Peut-on trouver là une source d’inspiration pour repenser les bases de la mobilité ? La démobilité ou le renforcement de modes alternatifs aux véhicules thermiques individuels qui se sont développés pendant le confinement et dans la phase de déconfinement sont-ils des voies à emprunter pour décarboner efficacement et durablement la mobilité ? Les déplacements contribuant le plus aux émissions de GES ne sont pas ceux qui aujourd’hui sont les plus susceptibles d’être réalisés en vélo ou à pied puisqu’ils concernent les moyennes distances parcourues quotidiennement. Le recours extensif au télétravail ne conduira pas non plus nécessairement à une réduction des émissions de GES : l’effet rebond montre que réduire le nombre de kilomètres parcourus pour le travail peut conduire à accroître le nombre de kilomètres parcourus pour d’autres buts (loisirs etc.) ; par ailleurs, si le recours au télétravail peut réduire le nombre de déplacements hebdomadaires, en revanche, il ne réduit pas automatiquement le nombre de kilomètre parcourus, puisqu’il devient possible d’habiter plus loin de son lieu de travail. Cela ne signifie pourtant pas que ces propositions ne peuvent pas être des solutions. Mais elles ne peuvent pas l’être seules. Elles ne peuvent être qu’une partie d’un ensemble plus global de réponses à apporter [1].

Urbanisme et mobilité sont les deux faces d’une même médaille.

Il faut donc en réalité adopter un autre point de vue et revenir à la notion même de mobilité. Définissant la capacité des individus à se déplacer pour remplir un programme quotidien d’activités [2], la mobilité permet de changer de paradigme : il ne s’agit plus de faire des plans pour déplacer des véhicules ou des personnes mais de comprendre comment des individus vivent pour les aider à faire ce qu’ils veulent ou doivent faire. Dans cette perspective, le déplacement devient un outil au service des individus et de leur mobilité sociale. Considérant que la capacité à se déplacer facilement et la mobilité sociale sont liées, la ville de Pittsburgh3 conduit par exemple une politique multidimensionnelle agissant à la fois sur la qualité de l’infrastructure, la sécurité de tous les usagers de la voierie, la construction de logements abordables ou encore la densité commerciale permettant à tous l’accès piéton à des aliments frais. On comprend dès lors l’importance de repenser les liens entre urbanisme et mobilité. Les deux sont les deux facettes d’une même médaille. C’est pourquoi une réflexion sur la mobilité bas-carbone doit s’accompagner d’une réflexion sur les manières d’habiter et les silos à casser avec, d’un côté, l’aménagement, de l’autre, les transports et l’infrastructure.

Pour décarboner la mobilité, revenir au territoire et à l’usager

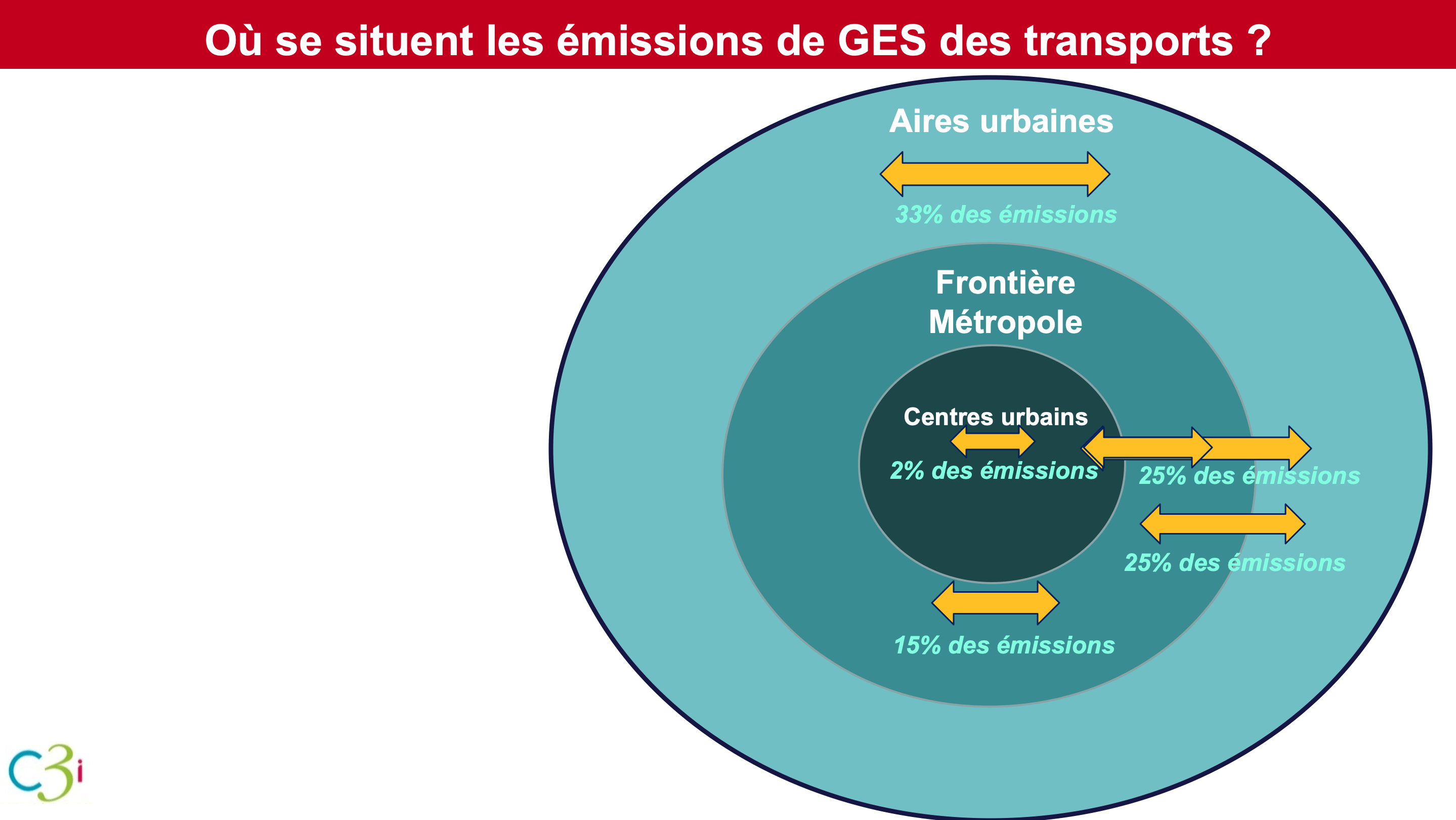

Cécile MAISONNEUVE (Présidente de La Fabrique de la Cité) : la mobilité constitue un des principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre. On peut constater que tous les débats se concentrent aujourd’hui sur le centre-ville. Toutefois le problème ne concernerait-il pas davantage les déplacements entre les périphéries et le centre ?

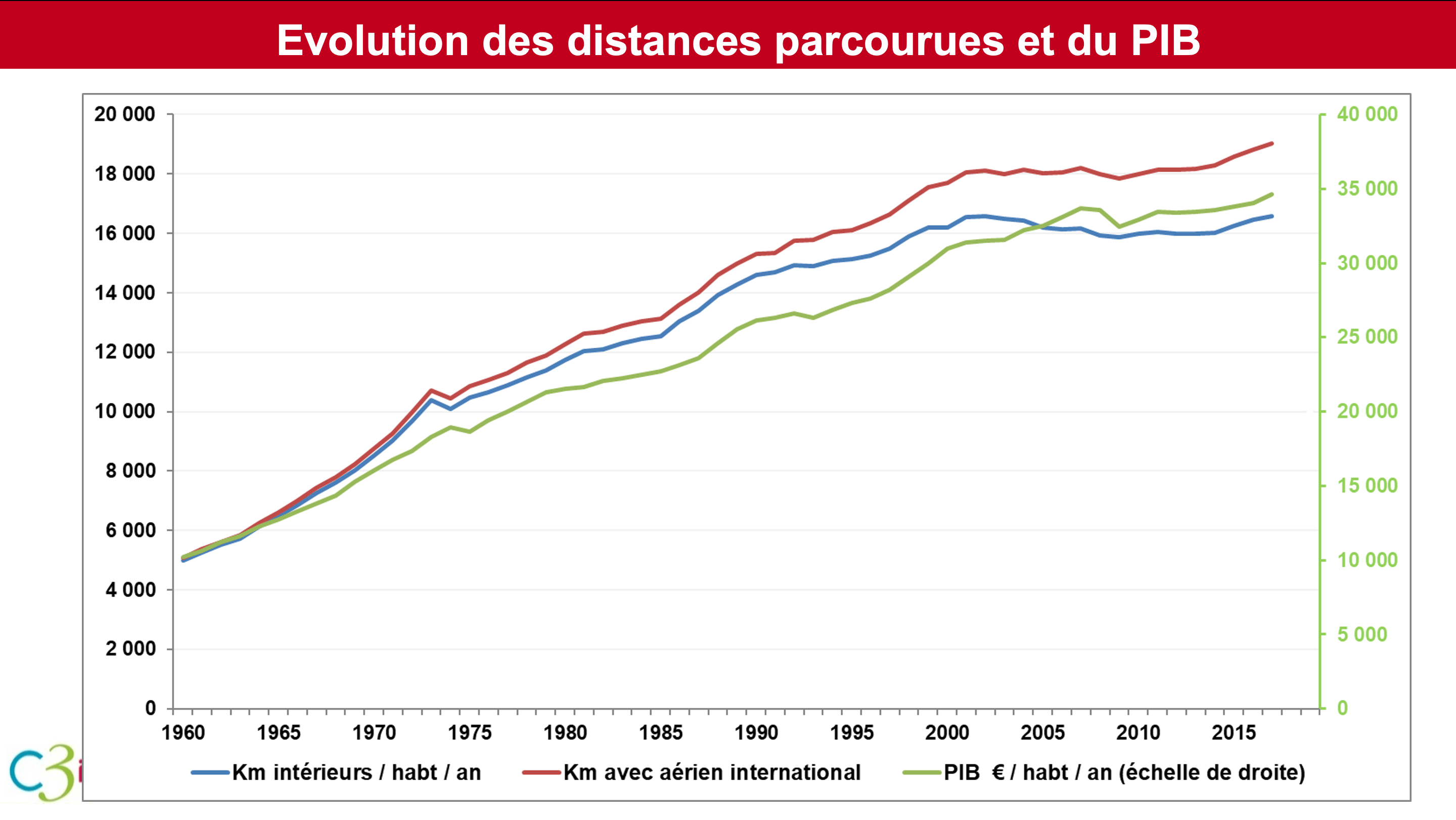

Jean COLDEFY (expert indépendant, directeur du programme Mobilité 3.0 d’ITS France) : la définition de la mobilité proposée par Chloë correspond à ce qui définit la ville : des formes urbaines, des interactions sociales et des flux. Depuis 1960, les distances parcourues en France n’ont fait qu’augmenter. On constate une corrélation entre augmentation du PIB et croissance des distances parcourues.

En France, 16% des émissions de GES sont dus aux déplacements en voiture. Ces émissions sont dues sont pour 30% d’entre elles à des déplacements longue distance et pour 70% d’entre elles des déplacements du quotidien inférieurs à 80 km. Les déplacements quotidiens inférieurs à 80 km sont en effet réalisés presque exclusivement en voiture (en voyageurs km, 96%). La voiture, est donc avec l’agriculture et l’habitat, l’un des principaux postes d’émission de CO2. Ces émissions se situent pour 20% d’entre elles en zone rurale, et pour 80% dans les aires urbaines [3]. Dans ces dernières, les émissions liées à la voiture sont réparties de la manière suivante :

On peut donc déployer le vélo dans les centres urbains mais cela changera peu l’empreinte carbone puisque ces centres urbains ne concentrent que 2% des émissions dues aux déplacements en voiture. Prenons l’exemple de Lyon : pour un habitant résidant dans la ville centre, il y en a trois qui habitent à l’extérieur de Lyon dans l’aire urbaine. En conséquence, 250 000 voitures entrent chaque jour dans la métropole. Ce phénomène de périurbanisation a été rendu possible par la diminution du coût de la mobilité et l’augmentation de la vitesse. La ville compacte, qui s’oppose à cette périurbanisation, est la ville lente, la ville du Moyen-Âge, où la densité est obligatoire pour accomplir notre programme d’activité. Le développement de transports rapides et peu chers, comme le RER ou la voiture, rend possible la dé-densification et l’amélioration des conditions d’habitat, avec toutefois de nombreux impacts négatifs, dont la carbonation de la mobilité.

En France, ces vingt dernières années, on assiste à une double dynamique de l’emploi : d’un côté, la destruction de certains bassins d’emplois industriels, contraignant au report sur d’autres zones ; de l’autre, une dynamique métropolitaine qui a conduit à la concentration de plus de 80% des créations d’emplois en relation avec l’émergence d’une économie de la connaissance et de l’innovation qui nécessite des interactions sociales et économiques entre grands groupes, PME, universités et centres de recherche. Il faut noter qu’il n’y a pas de lien entre ces deux phénomènes : ce ne sont pas les métropoles qui ont pris de l’emploi aux villes moyennes. Elles ont pris le relais d’une économie fondée sur une industrie bas de gamme, dont les produits sont vendus trop chers pour perdurer. Cette double dynamique de l’emploi, ainsi que le blocage foncier souvent constaté en première couronne des métropoles et l’explosion des prix de l’immobilier ont contribué au développement des aires urbaines, à l’allongement des distances parcourues et à l’augmentation des flux à l’extérieur de la métropole. Les deux tiers de la croissance de l’aire urbaine de Lyon se sont faits depuis 20 ans à l’extérieur de la métropole.

Le TER n’a pas accompagné en France le développement urbain qui s’est réalisé de manière un peu anarchique, en laissant la main aux communes

Cette croissance de l’aire urbain engendre des déplacements qui ne peuvent, hélas, pas être absorbés par les transports en commun : contrairement à ce qu’il aurait fallu, le TER n’a pas accompagné en France le développement urbain qui s’est réalisé de manière un peu anarchique, en laissant la main aux communes. Un TER a une capacité horaire de 500 à 1 200 personnes à l’heure (un train tous les ¼ d’heure au maximum, toutes les ½h plus communément en heure de pointe), avec une saturation complète en heure de pointe, quand chacune des quatre autoroutes qui donnent accès à la métropole écoulent 5 500 véhicules/heure : voilà pourquoi les gens prennent leur voiture, l’offre de transports en commun étant de 2 à 3 fois inférieure à ce qu’il faudrait. Dans un sens, heureusement que les voitures sont là pour permettre les déplacements pour pouvoir satisfaire une demande qui ne peut pas l’être par l’offre de transports en commun. Toutefois, des solutions existent pour décarboner la mobilité pour tous.

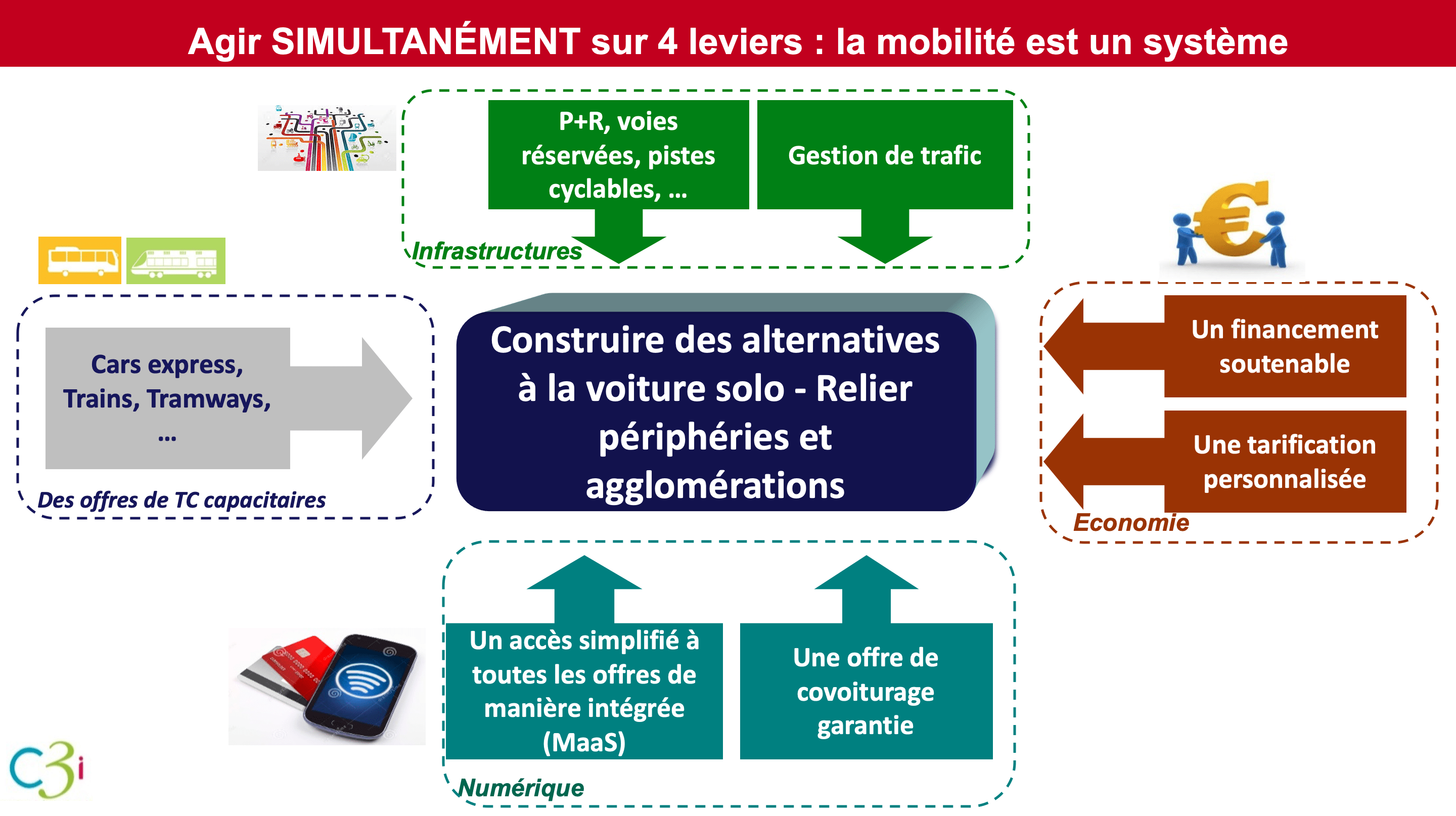

La décarbonation de la mobilité dans les espaces ruraux passera par le véhicule électrique, que les constructeurs automobiles vont devoir produire à des coûts acceptables par la population. Dans les métropoles, la solution ne passera pas par la réduction du programme d’activités (on en voit les conséquences aujourd’hui …) ni par une réduction des distances parcourues mais par le renforcement du lien entre urbanisme et mobilité ainsi que par un report modal : il s’agit de mettre en place des liens massifiés de transport public depuis les centre-bourgs, de densifier ces derniers et enfin d’y associer des politiques de contrainte pour qu’il y ait un vrai changement. Le Grenelle de l’environnement a en effet permis d’investir 75 milliards sur 20 ans en faveur de la longue distance TGV et des transports en commun urbains. Pourtant les distances de déplacement n’en ont pas été réduites.

CM : Jacques Lévy, vos travaux sur l’habiter jettent une lumière nouvelle sur les dynamiques de recomposition territoriale à l’œuvre entre centre et périphéries en insistant sur la notion de choix. Quels enseignements peut-on en tirer pour penser une mobilité plus décarbonée ?

Jacques Lévy (géographe et urbaniste, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne) : la situation que l’on est en train de vivre est une expérience grandeur nature, qui nous oblige à réduire notre utilisation de deux des trois moyens pour interagir que l’humanité utilise depuis le néolithique, à savoir la co-présence et la mobilité, en gardant le troisième, qui est la télécommunication. La crise sanitaire montre que près des deux tiers de l’économie peuvent continuer à marcher grâce à la télécommunication, ce qui aurait été impossible il y a dix ou vingt ans. Il faut cependant faire attention aux conclusions que l’on en tire. Plus on est dans l’économie de la connaissance, plus le télétravail est possible et facile. La dimension créative s’en trouve néanmoins affectée : celle-ci fonctionne en effet par la sérendipité, c’est-à-dire grâce aux rencontres aléatoires permises par la coprésence. Ainsi, un monde marqué par un développement fort des télécommunications est aussi un monde qui continue à avoir besoin de la rencontre ; d’ailleurs, ceux qui utilisent le plus la télécommunication sont aussi ceux qui utilisent le plus la co-présence. De ce point de vue-là, le « monde d’après » sera semblable à celui d’avant : le développement des télécommunications est et continuera d’être accompagné par les autres modalités de gestion de la coprésence. Aux milliards de nouveaux internautes s’ajoutent des milliards de nouveaux touristes et de nouveaux urbains. L’économie de la connaissance et de l’innovation, en constante progression, a une localisation très différenciée : ce sont les grandes villes et plus précisément leurs centres qui sont les lieux privilégiés de ce nouveau type de productivité, qui se révèle proportionnel à la possibilité de nouer des liens. L’étude de Laurent Davezies sur les solidarités interterritoriales [4] en 2016 a montré, à cet égard, que la commune de Lyon est la plus productive au sein de son aire urbaine.

Les centres-villes des grandes villes ont déjà plus ou moins fait leur transition énergétique et écologique.

En termes de mobilité, on peut affirmer que les centres-villes des grandes villes ont déjà plus ou moins fait leur transition énergétique et écologique : ils ne concentrent que 2% des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Le seul vrai problème en ville concerne le transport des marchandises. Pour le transport de personnes, le problème s’est réglé de façon efficace, notamment grâce au levier des politiques de stationnement mais aussi, de façon plus générale, parce qu’il est devenu plus simple et agréable de ne pas utiliser sa voiture. La question climatique pose celle des voies à suivre pour provoquer le changement : il est intéressant de noter que cette évolution majeure de mode de vie et de mentalité consistant à moins utiliser voire ne plus utiliser du tout de voiture s’est faite en grande partie de façon spontanée et n’est pas le résultat de la contrainte. De la même manière, on peut imaginer qu’un changement dans les modes d’habiter périurbain pourra s’opérer avec un peu de contrainte mais surtout à la suite d’un changement de mentalité et de représentations. Les gilets jaunes sont la preuve du fait que braquer les gens par rapport à ce qu’ils considèrent comme essentiel ne passe pas, surtout dans une société comme la France, où la défiance vis-à-vis du politique est assez élevée.

Il est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir le débat sur la mobilité : le partage territorial entre modes d’habiter existants est également un partage territorial entre modes de mobilité.

Il est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir le débat sur la mobilité : le partage territorial entre modes d’habiter existants est également un partage territorial entre modes de mobilité. Ce débat ne peut se limiter à l’usage du vélo : l’essentiel de la population dans les centres-villes est déjà convaincu de son utilité et ce n’est pas le vélo qui va permettre de répondre au besoin de déplacement sur des distances relativement longues depuis la périphérie ou entre périphéries. Il faut faire porter le débat sur l’unification des modes d’habiter et de mobilité autour d’un modèle écologiquement satisfaisant ; ce débat ne fait que commencer et il est autrement plus difficile que celui concernant l’isolation thermique des bâtiments, qui fait l’objet d’un certain consensus.

Cécile Maisonneuve : Revenons sur cette notion de programme d’activité. Il y a une focalisation massive sur les trajets domicile-travail alors même qu’ils ne concernent qu’une minorité des déplacements. Pourtant, les discours actuels veulent voir dans le rapprochement du domicile et du travail une solution.

JL : Le programme d’activité demeure une notion très fordiste. Aujourd’hui, le quotidien n’est plus réduit au triptyque « métro boulot dodo ». Il existe une porosité entre les classements que l’on fait habituellement entre les types de déplacements : ceux pour le travail, ceux pour les loisirs, ceux pour faire ses courses etc. Par ailleurs, plus la zone où vous vous trouvez est dense, moins le nombre de vos déplacements va se traduire par un nombre élevé de kilomètres parcourus. Ces micro-déplacements, plus courts en termes de distance, moins prévisibles, n’entrant pas dans un programme d’activités clair, introduisent la notion de hasard créatif et sont la substance même du système productif actuel. Par ailleurs, la mobilité ne se réduit ni aux transports, ni aux flux. Elle comprend ce que Vincent Kaufmann nomme la motilité, c’est-à-dire tout ce qui est immatériel, les dispositions au déplacement. L’exemple suivant l’illustre : ce n’est pas la même chose d’aller voir un film lorsque c’est le seul à être projeté que lorsque 300 autres films sont projetés au même moment. Pour les villes et la mobilité, la situation est identique : la force d’un espace urbain est d’offrir une multitude de potentialités qui ne sont que très partiellement actualisées. La mobilité comprend donc aussi tous les trajets qu’on n’a pas faits.

La force d’un espace urbain est d’offrir une multitude de potentialités qui ne sont que très partiellement actualisées.

JC : La ville est le lieu des opportunités. C’est pourquoi la plus grande pauvreté se retrouve aussi majoritairement dans les villes, considérées comme le lieu où l’on a le plus de chances de s’en sortir. Nous sommes des optimiseurs de notre temps. Les villes représentent un programme d’activité, et nous cherchons les moyens de l’optimiser. Plus l’offre de transport est fournie et rapide, plus le programme d’activité est chargé. Les personnes qui font du télétravail ne sont pas celles qui se déplacent le moins puisqu’elles réallouent le temps gagné, par exemple en partant en week-end. Concernant les déplacements domicile-travail, on entend souvent qu’ils ne représentent que 30% des déplacements mais ils représentent 60% des distances parcourues, très majoritairement en voiture. En termes de décarbonation, ces déplacements sont critiques.

CM : La notion de contrainte et de choix revient souvent dans le discours sur les villes moyennes. En Île-de-France, par exemple, si les gens pouvaient choisir, ils choisiraient une ville moyenne. Celle-ci apparaît comme la ville des courtes distances ; or, comme on l’a vu, plus une ville est petite, plus elle a une périphérie importante. Ne serait-ce pas un fantasme ?

JL : La ville moyenne est une notion floue mais on peut affirmer qu’elle représente un modèle alternatif à la ville à fort niveau d’urbanité. C’est un choix qui a sa cohérence mais qui pose aussi des problèmes, localement d’abord : entouré d’un très vaste tissu périurbain et de grands centres commerciaux qui captent la clientèle, le centre-ville de la ville moyenne est souvent peu actif et marqué par un risque important de déprise, sauf dans le cas des villes touristiques. À plus grande échelle se pose le problème du report de certaines nuisances, par exemple la pollution de l’air qui tue des dizaines de milliers de personnes chaque année, essentiellement des gens qui n’utilisent pas leur voiture mais sont victimes de celles des autres. Se pose aussi le problème de la compétition pour l’espace : à Paris, la piétonnisation des voies sur berge en est l’illustration, dans un lieu où il n’y a pas de gouvernement urbain à la bonne échelle. Les habitants des centres sont lassés de payer pour une activité qu’ils ne pratiquent pas et qui est liée à l’étalement urbain. L’enjeu n’est pas d’interdire de faire des choix mais d’obliger à en discuter. Pour cela, le périmètre du gouvernement urbain est absolument cardinal.

JC : Qu’est-ce qu’une ville moyenne ? Il y en a de différentes sortes. Certaines s’en sortent très bien, comme Niort, d’autres non, notamment celles ayant subi la désindustrialisation. Certaines villes moyennes sont aussi très liées aux villes qui les entourent : on ne peut pas considérer une ville sans son environnement. À Lyon, la moitié de la population vit dans l’aire urbaine, pas dans la métropole. Certains ont fait le choix de vivre plus loin mais d’autres n’ont simplement pas pu rester dans le cœur de ville en raison de l’explosion des prix du logement. Il faut donc repenser les liens entre territoires à l’échelle de l’aire urbaine. On parle beaucoup de limiter l’étalement urbain…mais il est déjà là. Il faut partir du réel pour avancer. À Lyon, les flux de trafic viennent, pour plus de 60%, de l’extérieur de la métropole. Pour les réduire, il faut s’adresser à tous ceux qui viennent de l’extérieur et donc être en mesure de proposer des solutions alternatives et de poser des contraintes. La compétition pour l’espace est réelle et doit être gérée à la bonne échelle, avec environnantes. Allons même plus loin : tant qu’il y aura un tel éclatement territorial et un tel nombre de communes, il sera difficile de trouver des solutions. Il est nécessaire d’avoir des bourgs beaucoup plus denses, au-delà de 3 000 habitants. Ce seuil permet d’avoir assez d’habitants pour que les commerces du centre-ville marchent et que les centres commerciaux soient peu à peu délaissés, ce qui a d’ailleurs commencé. Il faut urbaniser autour de grands bourgs et de pôles de transport en commun et pas ailleurs. Le problème est le mitage du territoire et non l’étalement urbain.

Il faut partir du réel pour avancer.

[1] À cet égard, la question du financement de la mobilité dans un monde post-carbone est cruciale : consulter le rapport publié par La Fabrique de la Cité à ce propos « Financer la mobilité dans un monde post-carbone » (2020) [En ligne :https://www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2020/05/Rapport_FIMBOB_LFDLC.pdf]

[2] Interview de Jean-Marc Offner, directeur général de l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole (A’urba) réalisée par La Fabrique de la Cité en 2017 [En ligne :https://www.lafabriquedelacite.com/publications/repenser-les-mobilites-du-quotidien-jean-marc-offner/]

[3] Une aire urbaine est un ensemble de communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans un pôle urbain ou une ville centre

[4] Laurent Davezies (2016), La Métropole de Lyon, un moteur de solidarité interterritoriale https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/2016/20160623_dp_metropole-moteur-solidarite-interterritoriale.pdf, Juin 2016

Retrouvez cette publication dans le projet :

Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Oslo : à l’avant-garde de la décarbonation urbaine

Jour 4 : La route, un espace commun ?

Jour 3 : « En route »

Jour 5 : Les imaginaires de la route

Jour 1 : La route au cœur du patrimoine français

Jour 2 : La bataille de la route : la route face aux défis environnementaux

« Et si le monument le plus durable était justement la route ? » Aurélien Bellanger

« On passe tant de temps sur la route que l’on arrive à l’habiter » Luc Gwiazdzinski

Comprendre la route

« Il faut construire un réseau de mobilité durable plus accessible » Aurélien Bigo

Décarbonation automobile : une solution pour quelles transitions ?

La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.